お客様の背景

売主様

氏名:N.Y様

ご職業:無職

お住いの地域:福島県いわき市

ご相談地域:福島県いわき市

問い合わせ方法:インターネット

買主様

氏名:K.A様

ご職業:会社員

お住いの地域:福島県いわき市

ご相談地域:福島県いわき市

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

資金面のやりくりが難しくなってしまい、売却益で返済をして市営住宅に住み替えたいというご相談でした。

買主様

離婚をして、お子様3人と実家で暮らしていた売主様。1月に「家族4人で住める中古住宅を探している。」とお問い合わせをいただきました。リフォーム費用や諸費用も含めて予算1,000万円を目途に検討されておりました。

ご提案した解決策

売主様

まずは残債の金額をお伺いして、売却にかかる諸費用の算出を行いました。売主様とお打ち合わせを重ねて、売出金額を決定。また、荷物の撤去にもお悩みでしたので、残物撤去の費用の見積もりを出して諸費用に含めました。受託して3カ月で無事にご成約の運びとなりました。

買主様

まずは資金計画の提案をいたしました。リフォームは、イエステーションでも請け負うことが可能です。内覧の際には、気になる箇所をお伺いして、見積もりを提示しておりました。また、やり取りはメールをご希望のお客様でした。常にレスポンス速く応えることを意識していたところ「長谷川さんが対応してくれたので安心してお取引できました。」とお喜びの声をいただきました。

売主様の担当営業より

イエステーションいわき平店

斎藤 眞智子

地域専属のスタッフが、不動産に関して初めてのお客様でも、わかりやすい資料を準備してご提案させていただきます。ご不安なこと・どんなご質問でもお気軽にご連絡ください。

この担当者がいる店舗情報

家を買うタイミングはいつ?

みんなはいつ購入している?

家の購入を検討するときには、果たしてどのタイミングがベストなのか悩みますよね。

他の方がいつ、どのようなタイミングで購入しているのかも気になるところです。

そこでこの記事では、一般的に年齢やライフステージ別にどのようなタイミングで購入されているのかデータを紹介しながら解説します。

住宅を購入するタイミング

住宅を購入するタイミングは、個人の年齢やライフステージ、そして経済的な要因などによって異なります。

以下に、これらの要素を分けて説明します。

年齢

一般的に、住宅購入の平均年齢は30代後半から40代前半とされています。

これは、この年代が結婚や出産、子どもの進学などライフステージの変化が多い時期であり、住環境を改善するための自然な行動と考えられるからです。

また、住宅ローンの完済年齢を考慮すると、30代前半での購入が理想的とされています。

これは、一般的には最長の返済期間が35年であるため、65歳の定年までに完済する計画を立てやすいからです。

ライフステージ

- 妊娠・出産

家族が増えることをきっかけに、子育て環境や教育環境を考慮して住宅を購入する人が多いです。

しかし、このタイミングでの購入は、住宅ローンの返済開始と子育て資金などの出費が多くなる時期が重なる可能性があるため注意が必要です。

- 子どもの入園・入学

子どもの教育環境を考慮して、学区内での住宅購入を検討する家庭が多いです。

ただし、希望の物件が見つからない場合、購入までに時間がかかることがあります。

- 結婚・婚約

新しい家族の始まりとして、結婚を機に住宅を購入する人もいます。

このタイミングでは、将来の家計の変化を考慮して計画を立てることが重要です。

その他の要因

住宅ローンの金利動向や市場価格の推移など、経済状況によっても「買い時」は変わります。

金利が低い時期に購入することで、返済総額を抑えることができます。

自身の貯蓄や収入、将来の収入見込みを考慮して、無理なく購入できる予算を設定することが大切です。

最終的には、個人のライフプランや財務状況に合わせて、無理なく購入できる物件を選ぶことが重要です。

市場の動向を見ながらも、ご自身の生活に合ったタイミングで購入を検討することをお勧めします。

もし具体的な購入計画について相談があれば、不動産エージェントやファイナンシャルプランナーに相談するのも良いでしょう。

年齢別では30代がピーク

国土交通省が公表している令和5年度「住宅経済関連データ」によると平均年齢では注文住宅、分譲住宅、注文住宅のいずれも40代が中心になっています。

一方年齢分布でみると注文・分譲では30代が最も多く、中古住宅では30代と40代が僅差で並んでいる状況になっています。

令和5年度 住宅経済関連データ – 国土交通省

同じく国土交通省の住宅市場動向調査では購入にかかる住宅ローンの返済年数は30年を超えていることから、定年までに返済を終えたり、退職金で住宅ローンの返済を計画したりしているため30代で住宅を購入する方が多くなっていると推測されます。

令和4年度 住 宅 市 場 動 向 調 査 報 告 書 国土交通省 住宅局

ライフステージから考える「家を買うタイミング」

2023年6月に公表された住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者の実態調査」によると、ライフステージ別分類では「子供や家族のため家を持ちたい」という方が最も多く、30歳代が55.5%と最も多く、次いで20歳代が52.5%と続いています。

20歳代では「結婚、出産を機に家を持ちたい」とする方が45.7%となっているのも特長的です。

また、50歳代~60歳代では「老後の安心のため家を持ちたい」とする方の割合が多くなっています。

住宅ローン利用者の実態調査 【住宅ローン利用予定者調査(2023年4月調査)】

年収から見た住宅購入のタイミング

年収から見た住宅購入のタイミングは、一般的には年収が安定し、住宅ローンの返済が無理なく行える状態になった時とされています。

以下の情報に基づいて、詳しく説明します。

初めて住宅を購入する一次取得者の平均世帯年収は、新築注文住宅で731万円、新築分譲マンションで923万円、中古マンションで609万円となっています。

令和4年度 住 宅 市 場 動 向 調 査 報 告 書 国土交通省 住宅局

住宅ローンの審査では、年収に対する返済額のバランスが重要です。

多くの銀行では、年収の35%以内での返済を基準にしていますが、実際の返済負担率は20%以内に収まっていることが多いです。

ほとんどの住宅ローンは、返済期間が最長で35年間です。

安定収入のある期間、つまり定年の65歳までに完済することを考慮すると、30代前半までに住宅を購入するのが理想的です。

- 総合的な考慮

- 住宅購入は、年収だけでなく、貯蓄額、家族構成、ライフステージ、市場の状況など、多くの要素を総合的に考慮して決定する必要があります。

年収が上記の基準を満たしていても、他の要因が購入のタイミングを左右することがあります。

住宅購入を検討する際は、自身の財務状況や将来計画をしっかりと見極め、無理のない範囲での購入を心がけることが重要です。

空家等対策推進法の改正

『管理不全空家』とは?

令和5年12月13日「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。

今回の改正により、空家所有者の責務が大きくなるとともに、空家をなくすための補助制度も拡充されました。

今回は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の改正に合わせ「空家」について解説します。

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」の主なポイント

令和5年(2023年)12月13日に施行された改正法の主なポイントは以下の通りです。

- 所有者の責務強化

現行の「適切な管理の努力義務」に加え、国や自治体の施策に協力する努力義務が新たに定められました。

- 特定空家の未然防止

特定空家の除却だけでなく、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化する内容が盛り込まれています。

これらの改正は、空家問題に対するより積極的な対策と所有者の責任を明確にすることを目的としています。

詳細な内容や具体的な施策については、国土交通省の公式サイトで確認することができます。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について – 国土交通省

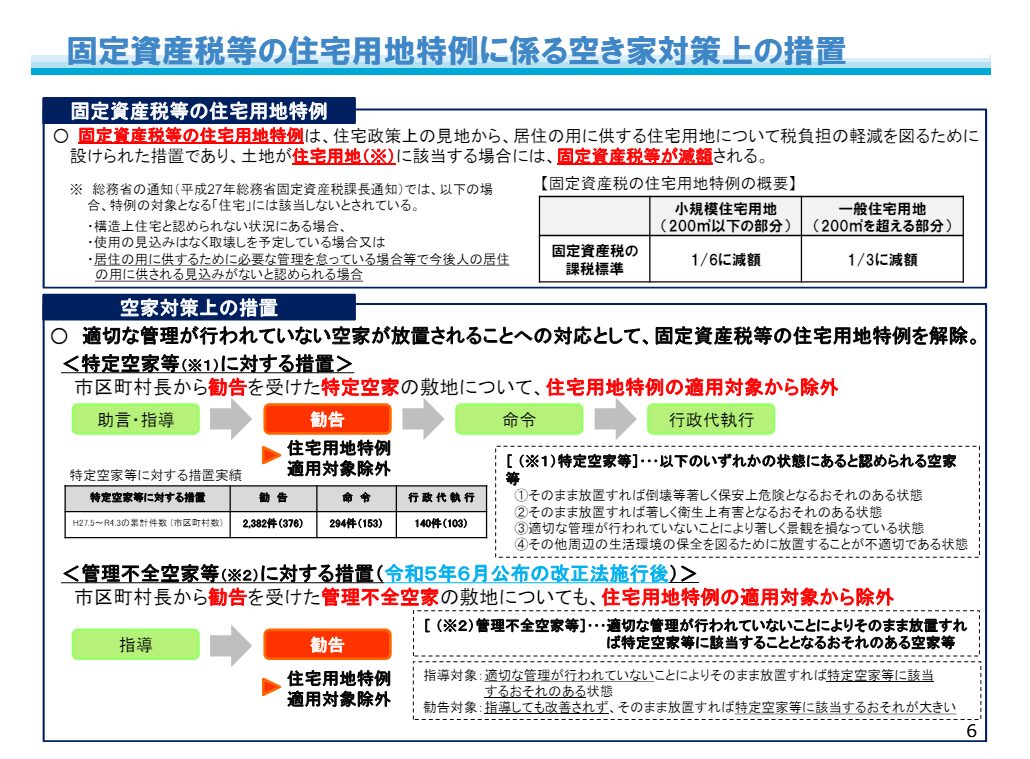

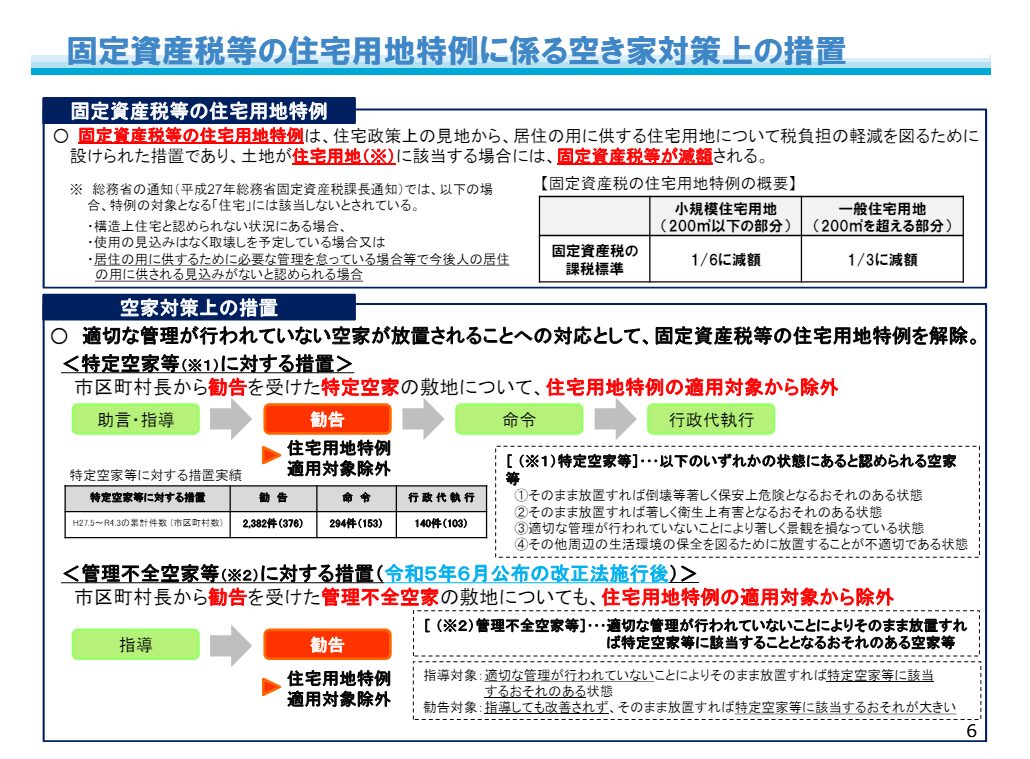

たとえば、今までは「特定空家」と認定されると、建物があることで軽減されていた固定資産税や都市計画税が軽減されない措置がされていましたが、今回はその範囲を「管理不全空家」まで拡大して適用されることになっているので注意しましょう。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を 改正する法律(令和5年法律第50号)について

「空家」とは

いわゆる「空家」とは人が住んでいない家のことですが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」では以下のように定義されています。

空家とは、建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地を指します。

具体的には、1年以上利用の実態がない住宅で、電気・ガス・水道などのライフラインが使用されていない状態の家屋を指します。

特定空家とは、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家を指します。

管理不全空家とは、壁や窓の一部が腐食・破損している、雑草や枯れ草が管理されていない、敷地内にゴミなどが散乱しているなど、管理が不十分であり、今後もそのままの状態だと特定空家に指定される恐れのある空家を指します。

特定空家や管理不全空家に指定されると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるなどのペナルティが課される場合があり、もとより空家については適切な管理や活用が求められています。

空家等対策の推進に関する特別措置法 | e-Gov法令検索

空家の現状

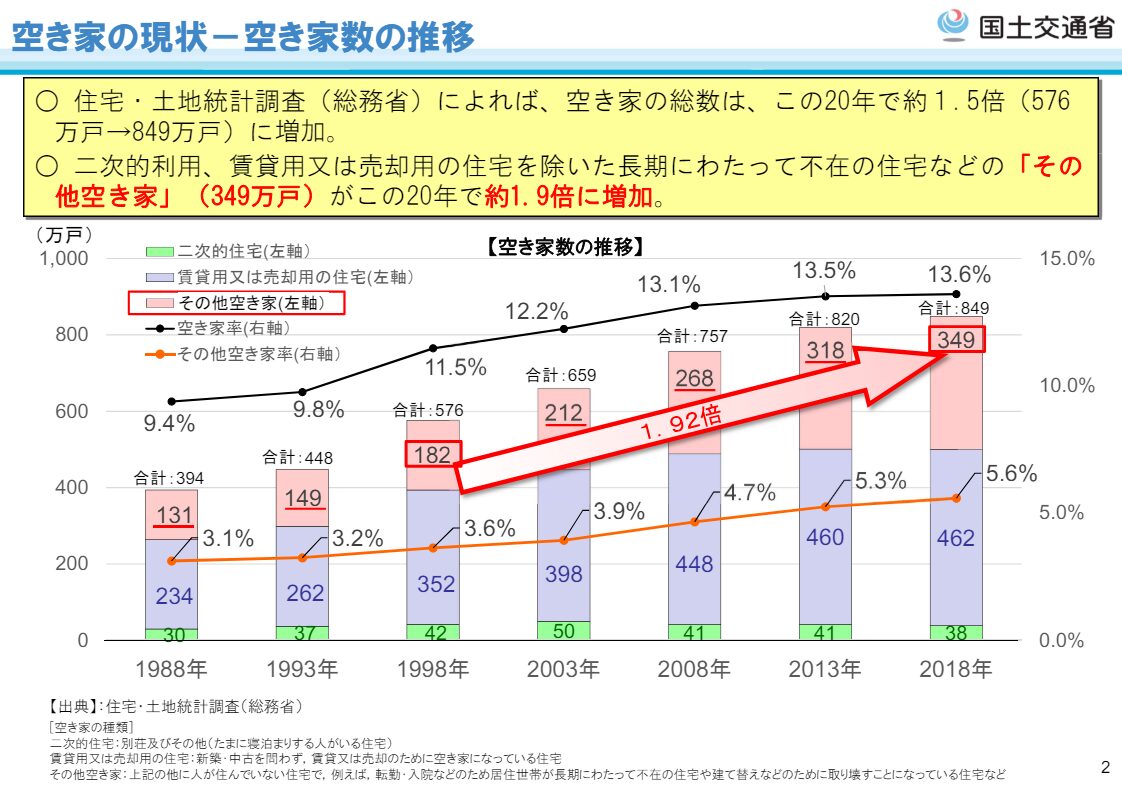

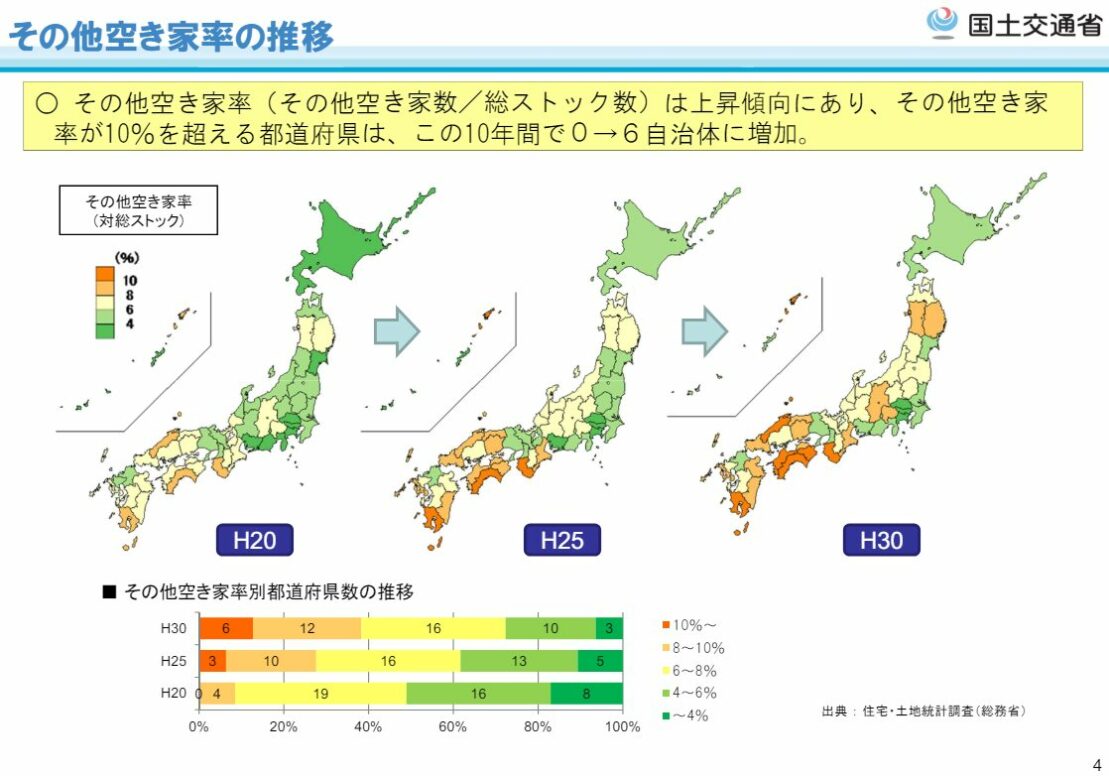

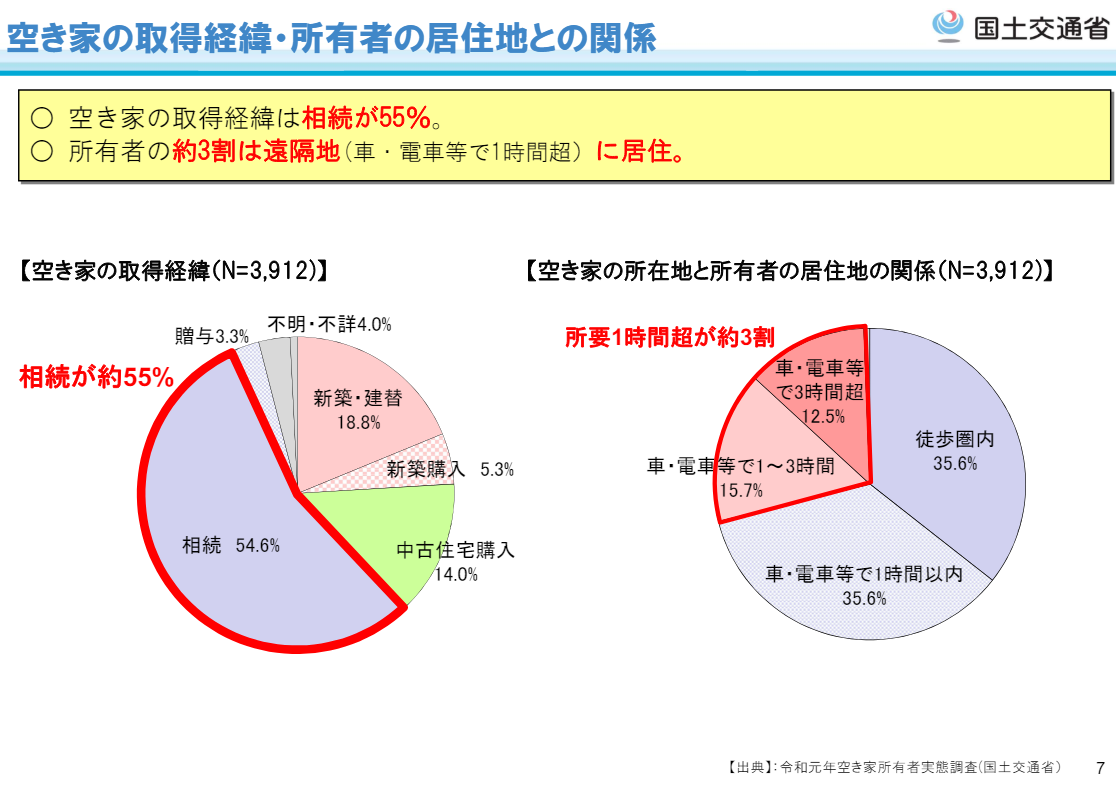

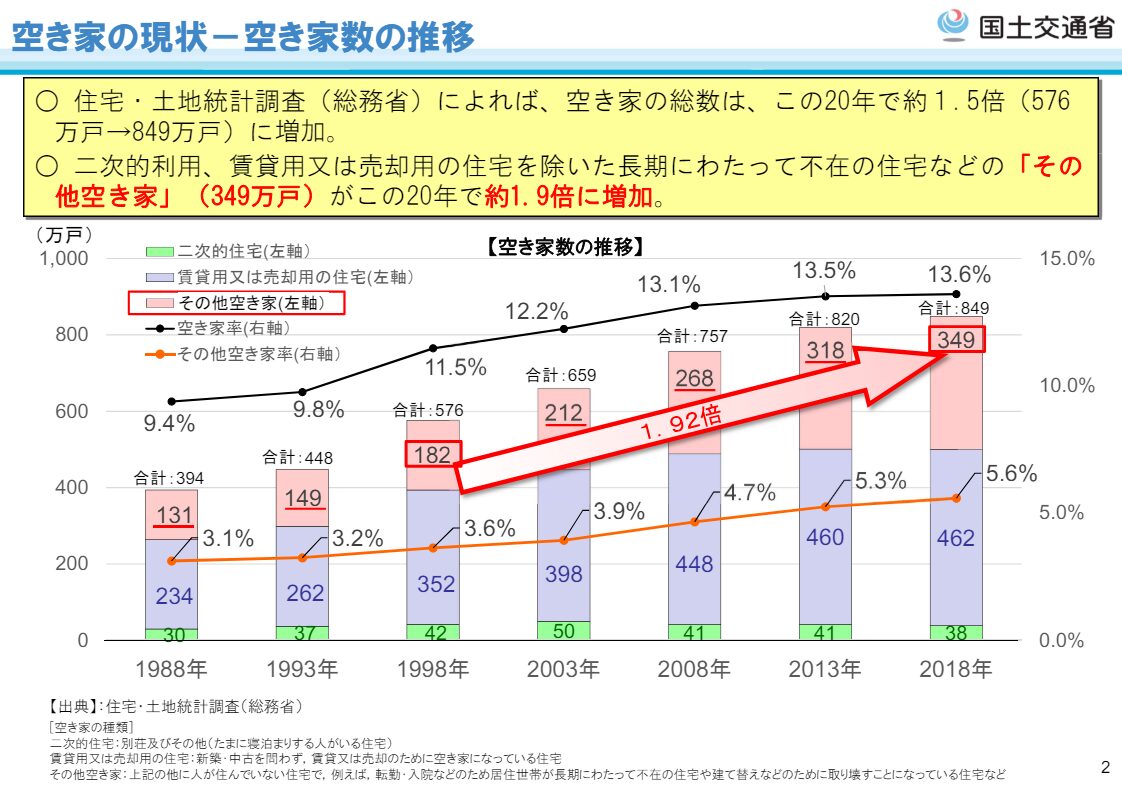

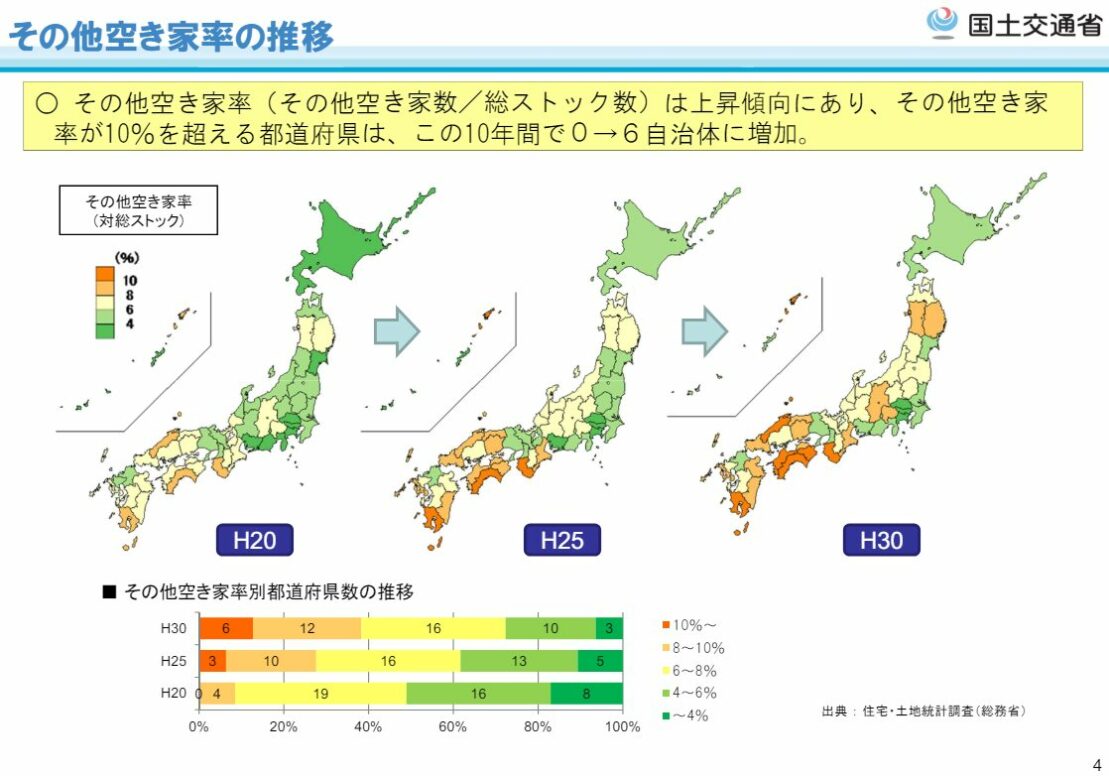

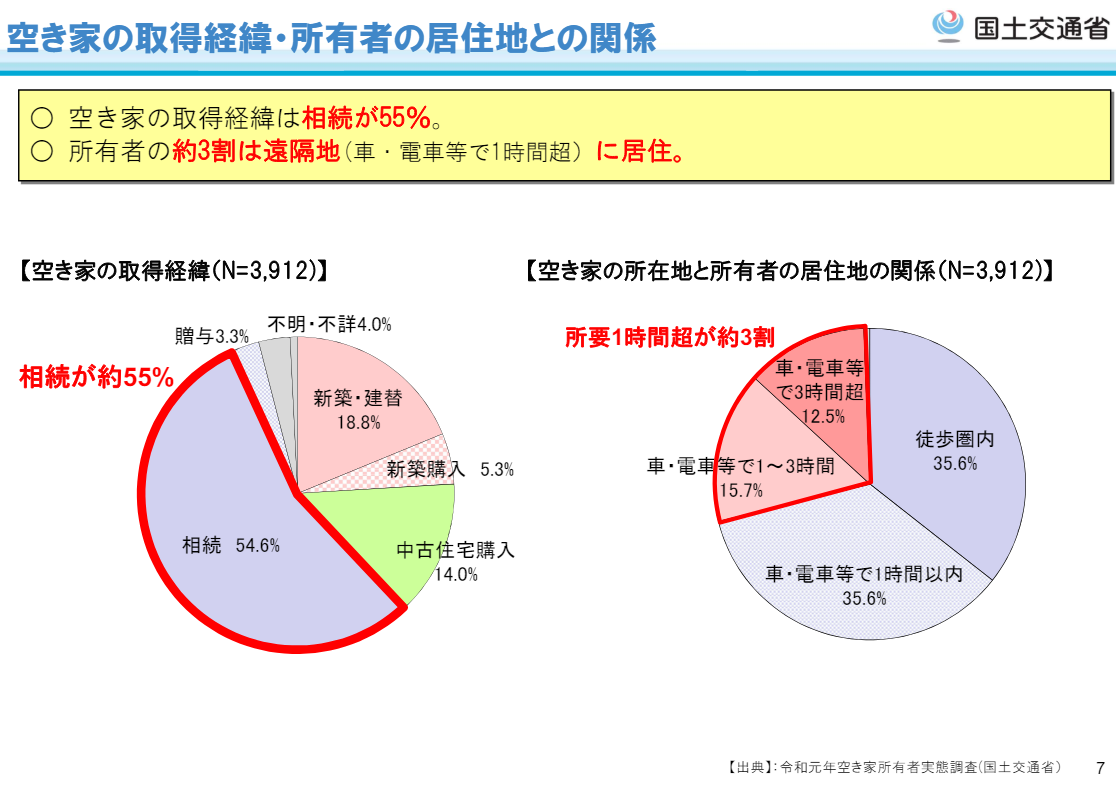

国内の空家についての現状を国土交通省が公表した資料から確認しておきましょう。

この20年間で空家総数は約1.5倍に増加しており、このうち賃貸や売却用などの2次的利用を目的としていない空家に限れば2倍近い数まで増加しています。

「その他空家」率が10%を超える都道府県は、10年前は0だったものが平成30年では6自治体にまで増加しています。

現在空家となっている家の取得理由は相続で取得したものが約55%でトップとなっており、相続人の居住地と離れているため空家のまま利用されずにいることが、空家増加の原因となっています。

空家政策の現状と課題及び 検討の方向性

管理不全空家を改善するための方法

空家のまま放置しておけば税制上のメリットが享受できなくなるデメリットだけでなく、景観の悪化や防犯リスクが高まることなど地域にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

ここでは、管理不全空家を改善するための方法について、主な対策をご紹介します。

管理不全空家を改善するための主な対策

主な対策として次のような方法があります。

- 定期的な点検と清掃

建物の劣化を防ぐために、定期的に点検を行い、必要に応じて修繕をします。

敷地内の清掃や庭木の剪定、郵便物の確認・整理なども重要です。

- ライフラインの維持

電気、水道、ガスなどのライフラインを定期的にチェックし、通水や通気を行うことで、建物の劣化を防ぎます。

- 空家の活用

空家を売買用の住宅や、用途替えをしてカフェなどの商業施設として活用することも可能です。

- 解体と跡地利用

建物が著しく劣化している場合は、解体を行い、跡地を広場や駐車場、新しい建物の敷地として活用することができます。

- 自治体との協力

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、自治体からの指導や勧告に従い、管理不全空家とならないように対策を講じます。

- 補助金や税制措置の活用

空家の活用や除却に関する補助金や税制措置を活用することで、経済的な支援を受けることができます。

これらの方法を通じて、管理不全空家の問題を改善し、地域社会に悪影響を及ぼすことを防ぐことができます。

具体的な対策については、地域の状況や空家の状態に応じて最適な方法を選択することが重要です。

さらに詳しい情報や支援が必要な場合は、お住まいの市区町村の担当部署に相談すると良いでしょう。

空家を活用するためのアイデア

空家を活用するためのアイデアは多岐にわたります。

以下にいくつかのアイデアをご紹介します。

- 戸建て賃貸

空家をリフォームして、家族向けの賃貸住宅として提供することができます。

- 賃貸アパート・マンション

複数の住戸に分けて、賃貸アパートやマンションとして運用することも可能です。

- 太陽光発電

屋根や敷地を利用して太陽光パネルを設置し、発電した電力を売電することで収益を得ることができます。

- 福祉施設

地域に必要な福祉施設として活用することで、社会貢献と収益の両立が可能です。

- トランクルーム

不要な物の保管スペースとして提供し、トランクルームとして運営することができます。

- コインランドリー

地域にニーズがあれば、コインランドリーとして活用することも一つの方法です。

- 駐車場

敷地が広ければ、駐車場として貸し出すことで安定した収入を得ることができます。

- 民泊

観光地や都市部では、民泊として提供することで高い収益を期待できます。

- コワーキングスペース

リモートワークの普及に伴い、コワーキングスペースとして提供することも良い選択肢です。

これらのアイデアは、空家の状態や立地、地域のニーズに応じて選択することが重要です。

また、自治体の補助金や税制措置を活用することで、リフォームや運営のコストを抑えることができる場合もあります。

詳しい情報や具体的な事例については、専門の相談窓口やウェブサイトで確認すると良いでしょう。

空家の活用や除却に関する補助金や税制措置

空家の活用や除却に関する補助金や税制措置には、以下のようなものがあります。

- 空家対策総合支援事業

空家法の空家等対策計画に基づき、市区町村が実施する空家の除却・活用に係る取り組みや、事業者が行うモデル性の高い空家の活用・改修工事等に対して支援が行われます。

- 固定資産税等の住宅用地の特例

住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)に対して、税負担が軽減される特例があります。

- 空家の譲渡所得3千万円の特例

令和5年度税制改正により、空家の譲渡所得に対して3千万円の特例が設けられています。

- 市区町村の補助金制度

市区町村でも、空家の活用を目的としたリフォームを支援する補助金制度が実施されており、国の補助金制度との併用も可能です。

これらの補助金や税制措置を活用することで、空家の活用や除却にかかる費用を抑えることができます。

詳細な情報や申請方法については、お住まいの市区町村の窓口や国土交通省の公式サイトで確認すると良いでしょう。

「空家等活用促進区域制度」

「空家等活用促進区域制度」とは、空家や空き地などの有効活用を促進し、地域の活性化を図るために設けられた制度です。

この制度により、市町村は空家等の活用を重点的に行うエリアを「空家等活用促進区域」として指定し、その区域内で空家の所有者に対して活用を働きかけたり、建築基準法などの規制の合理化を図ることができます。

具体的には、以下のような措置が講じられます。

市町村は、空家等の所有者に対して、経済的社会的活動の促進のために誘導すべき用途としての活用を要請することができます。

市町村は、都道府県と連携して、建築基準法等の規制の合理化を図り、空家等の用途変更や建替え等を促進することができます。

地方住宅供給公社や都市再生機構(UR)などが、空家の買取分譲、所有者と活用希望者のマッチング、サブリースなどの業務を実施することが可能です。

この制度は、空家等が地域の活力を低下させることなく、逆に地域の活性化に寄与するような活用が期待されています。

詳細なガイドラインや対象エリア、特例適用要件などは、国土交通省の公式文書や市町村の計画によって定められています。

まとめ

空家は年を追うごとに増えており、適正に管理されずに空家のまま放置されていると建物の劣化が早まり、倒壊の危険、ゴミの放置、放火や不法侵入などの犯罪リスクの高まりなどさまざまなリスクが高まります。

このようなリスクは近隣住民や地域に悪影響を及ぼすばかりか、所有者自身にも固定資産税の増加などのおそれがあります。

今回の記事でご紹介したように、空家を有効活用するための補助制度もありますから有効に活用し、また、建物の解体や売却なども考慮することで、空家を負の財産から有益な資産へと転換を図ることを検討されてはいかがでしょうか。