不動産売買契約の解除について

知っておきたい重要なポイント

【2025年版】

不動産売買契約を結んだ後、「やはり解除したい」と思う瞬間は誰にでも訪れる可能性があります。購入予定の物件に突然欠陥が見つかった、ローンが通らなくなった、家族の状況が急変した——。人生において最も大きな買い物の一つである不動産取引において、契約解除は決して他人事ではありません。

しかし、契約解除は単に「気が変わった」だけでは済まされない重要な法的手続きです。2020年の民法改正により、「瑕疵担保責任」に関わる民法が改正され、瑕疵担保責任が廃止されて「契約不適合責任」となり、今回の改正は不動産売買にも大きな影響を与える、約120年ぶりの大改正となりました。

この記事では、2025年現在の法律に基づいた不動産売買契約の解除について、6つの主要なパターンと、それぞれの特徴、リスク、注意点を詳しく解説します。売主・買主双方の立場から、契約解除の現実と向き合い、最適な判断ができるよう、実践的な情報をお届けします。

契約解除の基本的な考え方

契約の解除とは、契約が有効に成立した後に、契約を締結した当事者の一方からの意思表示によって、契約関係を契約締結時にさかのぼって解消することをいいます。解除は、有効な意思表示がなされて契約が有効に発生した後に、当事者の一方のみの意思表示によって契約を消滅させてしまう制度ですから、一定の原因(解除原因)が認められなければ解除は認められません。

不動産売買契約は、その取引金額の大きさから、契約解除に関する違約金や損害賠償も相応の金額となります。だからこそ、どのような場合に解除が可能なのか、どの程度の費用負担が発生するのかを事前に理解しておくことが重要です。

不動産売買契約解除の6つのパターン

契約解除には以下の6つのパターンがあり、売主・買主の双方に解除権があるものと、いずれか一方にのみ認められるものがあります。また、違約金や損害賠償を伴うものと、白紙解除(手付金返還)になる場合があり、それぞれの違いを正確に理解することが不可欠です。

1.手付解除:最も一般的な解除方法

手付解除は、契約締結後の一定期間内に行える解除方法で、最も利用頻度が高い解除パターンです。

売主による手付解除

売主が契約を解除する場合、受領した手付金額の2倍の金額を買主に支払うことで解除できます。これは「手付倍返し」と呼ばれ、買主に対する補償の意味合いがあります。

買主による手付解除

買主が契約を解除する場合、支払った手付金を放棄することで解除できます。つまり、手付金は返還されません。

解除できる期間の重要な条件

手付解除ができる期間は、以下のいずれか早い方までです:

- 相手方が契約の履行に着手するまで

- 契約書において定めた期日まで

「相手方が契約の履行に着手する」という法律用語は、実務上しばしば争いの原因となります。例えば、以下のような行為は「履行の着手」とは認められていません:

- 売主が引っ越しの準備を始めた

- 買主が決済の準備のため定期預金を解約した

- 売主が物件の清掃を行った

履行の着手については明確な基準がなく、過去に多くの裁判例が存在します。そのため、実務上は「履行の着手前」を手付解除期限とするよりも、売主・買主の合意により具体的な期日を契約書に明記することが強く推奨されています。

2.引渡し前の滅失・損傷による解除:天災リスクへの対応

地震、台風、火災などの天災や事故により、契約対象の不動産が滅失または損傷した場合の解除です。これは買主の購入目的が根本的に満たせなくなる状況を想定しています。

軽微な損傷の場合

補修によって当初の目的を達成できる軽微な損傷については、一般的に売主の負担で補修を行い、契約を継続します。

重大な損傷・滅失の場合

建物の倒壊、大規模な損傷など、補修による復旧が現実的でない場合は、売買契約を白紙解除することが一般的です。この場合:

- 売主は受領した手付金を無利息で買主に返還

- 損傷や滅失が売主・買主どちらの責任でもない天災等による場合に限る

- 違約金や損害賠償の支払いは発生しない

3.融資利用特約による解除:買主保護の重要な仕組み

住宅ローンなどの融資を利用して不動産を購入する買主のための保護措置です。予定していた融資が受けられず、売買代金の支払いができなくなった場合の解除方法です。

自動解除の条件

以下の条件を満たす場合、契約は自動的に解除され、白紙解除となります:

- 契約書に定められた期日までに融資承認が得られない

- 買主に故意や重大な過失がない

- 売主は受領した手付金を無利息で返還

自動解除にならない場合

以下のような買主側の問題がある場合は、自動解除の対象外となります:

- 買主が故意に融資審査を遅らせた

- 虚偽の書類を提出して融資が承認されなかった

- 収入証明書などの必要書類の提出を怠った

期限設定の重要性

融資利用特約には必ず期限を設定することが重要です。期限経過後に融資が承認されなかった場合、この特約は無効となり、買主は債務不履行となる可能性があります。

4.契約違反による解除:債務不履行への対応

売主・買主のいずれかに債務不履行があった場合の解除方法です。2020年の民法改正により、債務不履行が「軽微な場合には解除することができない」ことが明文化され、催告無しに解除することができる場合も明文化されました。

解除の手続き

- まず自分の債務を履行する

- 相手方に相当な期間を定めて債務の履行を催告する

- 催告期間内に履行されない場合、契約解除が可能

- 違約金の請求は可能だが、違約金が損害賠償額の予定とされている場合は、原則として違約金を超える損害賠償は請求できません。

契約違反の具体例

明確な契約違反の例:

- 売買代金を支払ったのに所有権移転登記を行わない

- 所有権移転登記を行ったのに売買代金を支払わない

- 契約書に定められた期日に引渡しを行わない

実務上の注意点

契約違反と認定されるには、しばしば裁判による判断が必要となります。また、損害額の算定が困難なため、あらかじめ設定した「違約金」により損害を補填する方法が一般的です。

5.反社会的勢力排除による解除:社会的責任の具現化

平成16年から23年にかけて全国の自治体で制定された「暴力団排除条例」に基づき、売買契約書に反社会的勢力排除条項が盛り込まれるようになりました。

解除の条件と効果

- 売主または買主が反社会的勢力に該当することが判明した場合、契約は無催告で解除され、違反当事者には制裁が科されます。

- 一般的な違約金の上限は「売買代金の20%」と宅地建物取引業法で規定されており、これは多くの契約に適用される基準です。

- ただし、なかには契約書で「制裁金:売買代金の80%」といった極めて高額な制裁金を規定している場合もありますが、これはごく一部の特殊な例であり、一般的ではありません。

※このような高額制裁金の記載は、宅建業者が売主となる場合など法律上認められない場合があります。また、こうした規定が常に実際に有効となるとは限りません。

宅建業者が売主の場合の特例

宅地建物取引業法第38条により、宅建業者が売主の場合、損害賠償や違約金は売買代金の20%を超えることができません。そのため、買主が反社会的勢力であった場合、売主(宅建業者)は制裁金を受け取ることができません。

6.契約不適合責任による解除:民法改正の最大の影響

2020年の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更された最も重要な解除事由です。

契約不適合責任の基本概念

契約不適合責任では、買主は、売主に対して、債務不履行の一般ルールに従って、解除・損害賠償を請求することもできます。取引対象不動産に不具合や数量・品質・種類など、契約内容と異なる部分があった場合、買主が行使できる権利です。

買主が行使できる4つの権利

- 追完請求権:契約不適合部分の修補を請求

- 代金減額請求権:契約不適合部分に応じた代金の減額を請求

- 損害賠償請求権:契約不適合により生じた損害の賠償を請求

- 契約解除権:契約不適合が軽微でない場合の契約解除

売主の責任範囲

- 契約不適合部分の修補義務

- 損害賠償責任(売主に帰責事由がある場合)

- 契約解除に対する応諾義務

- 代金減額に対する応諾義務

責任追及の期間制限

契約不適合責任では、「債務者の責めに帰することができない事由」が存在する場合には損害賠償義務が免れるとして、無過失責任が否定されました。また、民法では引渡しから1年以内に契約不適合の通知を行う必要があるとされており、特約により期間を調整することも可能です。

契約解除の正しい方法と注意点

解除の意思表示方法

契約解除は、以下の原則に従って行う必要があります:

- 書面による通知:口頭ではなく、必ず書面で行う

- 配達証明付き内容証明郵便:証拠能力を確保するため推奨

- 直接の意思表示:仲介業者を通じた間接的な通知は無効の可能性

- 専門家との相談:弁護士等の専門家に相談後の実行を推奨

解除の撤回不可能性

契約解除には重要な特徴があります:

- 解除の撤回は不可能:一度解除の意思表示を行うと撤回できない

- 相手方への到達時点で効力発生:相手方が解除通知を受け取った時点で解除が確定

- 慎重な判断が必要:解除実行前の十分な検討が不可欠

2025年における注意点とトレンド

デジタル化対応

不動産取引のデジタル化が進む中、契約解除の通知方法についても変化が見られます:

- 電子契約サービスの普及

- デジタル署名による解除通知の有効性

- オンライン手続きの拡大

社会情勢の影響

2025年現在、以下のような社会情勢が契約解除に影響を与えています:

- 金利動向の変化による融資条件の変動

- 自然災害の増加による損害保険の重要性

- 在宅勤務の普及による住宅需要の変化

実践的なアドバイス

契約締結前の準備

- 契約書の詳細確認:解除条項の詳細な理解

- 期限の明確化:手付解除期限の具体的な日付設定

- 融資特約の活用:買主の場合は必ず融資特約を設定

- 専門家の関与:弁護士や不動産鑑定士との事前相談

解除検討時の対応

- 冷静な判断:感情的にならず、法的根拠に基づく判断

- 証拠の収集:解除事由に関する証拠の確保

- 相手方との協議:可能な限り話し合いによる解決を模索

- 専門家への相談:法的リスクの評価と対策の検討

違約金と損害賠償の現実

不動産売買契約の解除に伴う金銭的負担は、以下のような特徴があります:

違約金の相場

- 一般的に売買代金の10-20%

- 契約条項により異なる設定が可能

- 宅建業者が売主の場合は20%が上限

損害賠償の範囲

- 直接損害:仲介手数料、登記費用等

- 間接損害:機会損失、金利負担等

- 慰謝料:稀に認められる場合がある

トラブル回避のための予防策

契約書の工夫

- 解除条項の明確化:曖昧な表現を避け、具体的な条件を記載

- 期限の設定:各種解除権の行使期限を明確に設定

- 責任範囲の明確化:売主・買主の責任範囲を詳細に規定

専門家の活用

- 不動産会社の選定:信頼できる業者の選択

- 弁護士との連携:法的リスクの事前評価

- 税理士との相談:税務上の影響の検討

将来への備え

不動産売買契約の解除は、単なる契約の終了ではなく、その後の人生設計にも大きな影響を与えます。解除を検討する際は、以下の点も考慮することが重要です:

長期的な視点

- 将来の市場動向の予測

- 家族構成の変化への対応

- 投資価値の評価

代替案の検討

- 他の物件への変更

- 契約条件の修正による継続

- 時期の調整による解決

まとめ:賢明な判断のために

不動産売買契約の解除は、決して軽い決断ではありません。2020年の民法改正により契約不適合責任制度が導入され、売主・買主双方の権利と義務がより明確になりました。しかし、同時に責任の範囲も拡大し、より慎重な判断が求められるようになっています。

6つの解除パターンそれぞれに特徴があり、適用条件や費用負担も異なります。白紙解除となる場合もあれば、高額な違約金や損害賠償を伴う場合もあります。重要なのは、契約締結前に十分な検討を行い、万一の場合の解除条件を明確に理解しておくことです。

また、解除の意思表示は撤回できないという重要な特徴があります。一度解除を実行すると後戻りはできないため、専門家との相談を経た上で、慎重に判断することが不可欠です。

不動産取引は人生における重要な決断の一つです。この記事でお伝えした内容を参考に、売主・買主双方が納得できる取引を実現していただければと思います。契約解除に関する疑問や不安がある場合は、遠慮なく専門家にご相談ください。適切な判断により、最良の結果を得られることを願っています。

免責事項:本記事は2025年7月時点の法律に基づいて作成されています。法律の改正や解釈の変更により内容が変わる可能性があるため、実際の取引においては最新の情報を確認し、専門家にご相談することをお勧めします。

不動産売買契約の解除について詳しく知りたい方は、お気軽に最寄りのイエステーションへお問い合わせください。

健康的な生活は、手の届かない理想や、特別な努力を要するものではありません。実は、日々の暮らしの中に潜む小さな選択と習慣の積み重ねこそが、私たちの心身の健康を大きく左右する鍵となります。今回は、忙しい現代社会を生きる私たちが無理なく、そして楽しみながら実践できる、簡単ながらも効果絶大な健康習慣を深掘りし、持続可能なウェルビーイングへと繋がる具体的な方法をご紹介します。あなたの「健康になりたい」という漠然とした思いを、具体的な行動へと導くヒントがここにあります。

1. 水分チャージ:カラダのエンジンを潤す、生命の源

私たちの体は、その約60%が水で構成されています。水は単なる飲み物ではなく、私たちの体内で起こるあらゆる生命活動の基盤を支える、まさに「生命の源」です。細胞への栄養素の運搬、老廃物の排出、体温調節、関節の潤滑、消化吸収の促進、さらには肌の潤いや集中力の維持に至るまで、その役割は計り知れません。十分な水分補給を怠ると、疲労感、集中力の低下、頭痛、便秘、肌の乾燥といった、様々な不調が顕れやすくなります。特に、日中の活動量が多い方や、夏の暑い時期は、意識的な水分補給がより一層重要になります。

いますぐできること

▼ 朝一番にコップ一杯の水を飲む習慣:寝ている間に失われた水分を補給し、停滞しがちな代謝を朝から活性化させる理想的なスタートです。冷たい水より、常温または白湯をゆっくり飲むことで、体に負担なく吸収されます。

▼ マイボトルを「相棒」にする:水分補給を促す最も簡単で効果的な方法の一つが、常にマイボトルを持ち歩くことです。デスクワーク中も、数時間に一度ではなく、意識的に一口ずつ飲むことを心がけましょう。オフィスや外出先で気軽に補充できる場所を把握しておくことも大切です。水の味に飽きる場合は、レモンやライム、ミント、キュウリのスライスなどを入れて風味を加える「デトックスウォーター」を試すのも良いでしょう。

▼ カフェインやアルコールの影響を理解し、水をプラス:コーヒーやお茶に含まれるカフェイン、そしてアルコールには利尿作用があります。これらを摂取した際は、摂取した量以上に体から水分が排出されるため、必ず同量以上の水を補給することを意識しましょう。これは、脱水症状を防ぐだけでなく、二日酔いの予防にも繋がります。

▼ 水分摂取量を「見える化」する:1日の目標摂取量(一般的には1.5~2リットルが目安ですが、活動量によって調整)を決め、飲んだ量を記録するアプリや、目盛りのついたボトルを利用すると、達成状況が可視化され、モチベーションの維持に繋がります。喉が渇いたと感じる前に飲むのが理想です。

2. カラフルごはん:食べるほど元気になる、栄養と彩りの魔法

「何を食べるか」は、「どう生きるか」に直結します。健康的な食事とは、単にカロリーを抑えることではありません。多様な種類の栄養素をバランス良く摂取し、体が必要とするエネルギーと材料を供給することが何よりも重要です。特に、野菜や果物を積極的に取り入れ、食事に「彩り」を加えることを意識してみましょう。色とりどりの食材は、それぞれ異なるビタミン、ミネラル、そして健康に良い様々な植物性化合物(ファイトケミカル)を含んでおり、これらが相乗効果を発揮して、内側から輝く体を作り上げます。

いますぐできること

▼ 「レインボー食事法」を食卓に:赤、黄、緑、紫、白など、様々な色の野菜や果物には、それぞれ異なる種類の抗酸化物質や栄養素が含まれています。これらをバランス良く摂ることで、免疫力向上、細胞の老化防止、生活習慣病の予防に繋がります。

・ 赤:トマト、パプリカ、イチゴ、スイカ(リコピン、アントシアニンが豊富で、抗酸化作用や心血管の健康をサポート)

・ 黄・橙:カボチャ、ニンジン、ミカン、レモン(β-カロテン、ビタミンCが豊富で、視力維持や免疫力向上に貢献)

・ 緑:ほうれん草、ブロッコリー、ピーマン、ケール(葉酸、ビタミンK、ルテインが豊富で、血液や骨の健康をサポート)

・ 紫・青:ナス、ブルーベリー、紫キャベツ、ぶどう(アントシアニンが豊富で、強力な抗酸化作用や脳機能のサポート)

・ 白:大根、カブ、玉ねぎ、キノコ、ニンニク(食物繊維、硫化アリルなどが豊富で、免疫力向上や腸内環境の改善に役立つ)

▼ 加工食品を減らし、自然な食材を選ぶ知恵:加工度の高い食品は、塩分、糖分、不健康な脂肪が多く含まれている傾向があり、添加物の量も気になります。できるだけ素材そのものに近い食品を選び、ご自身で調理することで、体への負担を減らし、栄養価の高い食事を摂ることができます。もし自炊が難しい日でも、サラダチキンや茹で野菜など、シンプルな加工品を選ぶようにしましょう。

▼ スマートな買い物の工夫:買い物リストを作成し、それに従って購入することで、衝動買いや不要な加工食品の購入を防ぎます。特に、スーパーの入り口付近に配置されていることが多い、新鮮な野菜や果物からカゴに入れるのがおすすめです。旬の野菜や果物は栄養価が高く、価格も手頃なことが多いので積極的に活用しましょう。冷凍野菜やカット野菜も、栄養価は損なわれにくく、忙しい日の強い味方です。

▼ 「食べる瞑想」を取り入れて、食事を味わう:食事を単なる栄養補給と捉えるのではなく、五感を使い、ゆっくりと味わう「食べる瞑想(マインドフル・イーティング)」を取り入れてみましょう。食材の色、香り、食感、味に意識を集中することで、満腹感を感じやすくなり、消化も促進され、心も満たされます。

3. “ちょい動き”習慣:日常生活がエクササイズに変わる魔法

「運動しなきゃ」と思ってはいても、ジムに通う時間がない、疲れていてやる気が起きない、といった方も多いのではないでしょうか。しかし、健康的な体を作るために必要なのは、必ずしも本格的なスポーツや激しいトレーニングだけではありません。大切なのは、日常生活の中で「少しでも体を動かすこと」です。これを意識するだけで、運動習慣へのハードルが格段に下がります。

いますぐできること

▼ 「座りっぱなし」を避ける工夫:デスクワーク中心の生活では、座りっぱなしの時間が長くなりがちです。これは血行不良や代謝の低下、肩こり、腰痛の原因になります。30分に一度は立ち上がって簡単なストレッチをしたり、短時間の休憩を挟んで部屋の中を歩き回ったりするだけでも、血行促進や集中力維持に繋がります。スタンディングデスクの導入も有効です。

▼ 通勤・通学を運動の時間に変える:エスカレーターやエレベーターではなく階段を使う、一駅分歩く、自転車通勤に切り替えるなど、日々の移動を意識的に運動の時間に変える工夫をしましょう。バスや電車の中で立っているだけでも、体幹が鍛えられます。

▼ 家事や育児を「アクティブタイム」と捉える:掃除、洗濯、料理、子供と遊ぶ時間など、日々の家事や育児も立派な運動です。例えば、掃除機をかける際に少し大股で歩く、料理中に片足立ちでバランスを取る、子供と公園で思いっきり走り回るなど、意識して体を大きく動かすことで、消費カロリーを増やし、筋力アップに繋げることができます。

▼ 「ながら運動」のススメ:テレビを見ながらストレッチ、歯磨き中に片足立ち、電話中に部屋の中を歩き回るなど、他の活動と並行してできる「ながら運動」は、運動のハードルを下げ、継続しやすくします。CM中にスクワットや腕立て伏せを数回するだけでも効果があります。

▼ 週末のアクティビティで気分転換:週末には、家族や友人と一緒にウォーキング、ハイキング、サイクリングなど、楽しめるアクティビティを計画するのも良いでしょう。自然の中で体を動かすことは、心のリフレッシュにも繋がり、ストレス解消効果も期待できます。

4. ぐっすり睡眠:心と体をリセットする、究極のリカバリー術

睡眠は、単なる休息の時間ではありません。日中に活動した脳と体の疲労を回復させ、細胞の修復、ホルモンバランスの調整、記憶の定着、免疫機能の強化など、生命維持に不可欠な役割を担う「究極のリカバリータイム」です。慢性的な睡眠不足は、集中力や判断力の低下、イライラ、肥満、高血圧、糖尿病、さらにはうつ病など、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。質の良い睡眠は、日中のパフォーマンス向上だけでなく、長期的な健康維持の基盤となります。

いますぐできること

▼ 「睡眠リズム」を整える習慣:毎日できるだけ同じ時間に就寝し、起床する習慣をつけることで、私たちの体内時計が整い、自然な眠気が訪れやすくなります。休日の寝だめは、かえって体内時計を狂わせることがあるため、平日との差は1~2時間程度に留め、できるだけリズムを崩さないようにしましょう。

▼ 快適な寝室環境を「聖域」に:

・ 温度と湿度:室温は20~22℃、湿度は50~60%が理想的です。エアコンや加湿器を上手に活用しましょう。

・ 明るさ:就寝の1時間ほど前からは部屋の照明を落とし、間接照明などを利用して光刺激を減らしましょう。寝室は真っ暗に近い状態が理想で、遮光カーテンなどで外からの光を完全に遮断することも重要です。

・ 音:静かな環境が理想ですが、どうしても気になる場合は、耳栓やホワイトノイズ(自然音や単調な音)を利用するのも効果的です。

・ 寝具:自分に合った枕やマットレスを選ぶことも、睡眠の質を高める上で非常に重要です。定期的な洗濯や乾燥で清潔に保ちましょう。

▼ 寝る前の行動を「快眠ルーティン」に:

・ ブルーライトを避ける:スマートフォン、タブレット、パソコンなどから発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。就寝の1~2時間前からは使用を控え、読書や静かな音楽鑑賞に切り替えるのがおすすめです。

・ カフェインとアルコールの摂取を控える:カフェインは覚醒作用があり、アルコールは一時的に眠気を誘っても、睡眠の質を低下させ、夜中に目覚めやすくします。特に、寝る前は避けるようにしましょう。

・ 軽い運動とリラックス:寝る前の激しい運動は体を覚醒させてしまうので避け、軽いストレッチやヨガ、ぬるめのお湯(38~40℃)にゆっくり浸かることで体を温め、リラックスさせる時間を設けましょう。

5. ストレスと仲良く:ココロをケアする、しなやかな心の習慣

現代社会において、ストレスは避けられないものです。仕事、人間関係、将来への不安、情報過多など、私たちの周りには様々なストレス要因が存在します。ストレスそのものが悪いわけではありませんが、溜め込みすぎると、心身の健康を損なう大きな原因となります。自分なりのストレス解消法を見つけ、上手に付き合っていくことが、心の健康を維持するためには不可欠です。心をケアすることは、体と同様に大切な健康習慣です。

いますぐできること

▼ 「自分のトリガー」を理解し、対処法を確立する:何が自分にとってストレスになるのか、どのような状況でストレスを感じやすいのかを知ることは、ストレス対策の第一歩です。ストレスを感じた時に何が起こるか(例:肩が凝る、食欲がなくなる、イライラする)を観察し、メモを取る「ストレス日記」をつけてみるのも良いでしょう。

▼ リラックスできる「聖なる時間」を作る:趣味の時間、読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、アロマテラピー、お気に入りのカフェで過ごす時間など、自分が心からリラックスでき、安らぎを感じられる時間を見つけ、意識的にスケジュールに組み込みましょう。これは、自分へのご褒美であり、心を充電する大切な時間です。

▼ マインドフルネスと呼吸法で心を整える:

・ マインドフルネス瞑想:今この瞬間に意識を集中させるマインドフルネスは、ストレス軽減に非常に効果的です。数分間目を閉じ、自分の呼吸に意識を集中するだけでも実践できます。思考がさまよっても、優しく呼吸に意識を戻す練習を繰り返すことで、心が落ち着き、客観的に物事を捉える力が養われます。

・ 深呼吸:ストレスを感じた時、私たちの呼吸は浅く速くなりがちです。ゆっくりと深く呼吸を意識する(例えば、4秒吸って、6秒で吐く)ことで、副交感神経が優位になり、自律神経が整い、心が落ち着きます。

▼ ソーシャルサポートを求め、つながりを大切にする:友人、家族、信頼できる同僚など、悩みを打ち明けられる人に話を聞いてもらうことは、ストレスを軽減する上で非常に重要です。誰かに話すことで、問題が整理されたり、新たな視点が見つかったりすることがあります。一人で抱え込まず、助けを求める勇気を持つことも、セルフケアの一つです。

▼ 完璧主義を手放し、「良い加減」を許す:全てを完璧にこなそうとする意識は、過度なプレッシャーとなり、ストレスの大きな原因になります。時には、ある程度の妥協を受け入れ、自分を許すことも大切です。「80点でOK」と考えることで、心の負担が軽くなり、継続しやすくなります。

まとめ:小さな習慣が、あなたの人生を彩る大きな変化に

健康的な生活を送るための習慣は、決して難しいことや、高価なものではありません。今回ご紹介した「水分チャージ」「カラフルごはん」「ちょい動き習慣」「ぐっすり睡眠」「ストレスと仲良く」は、どれも日々の生活の中で少し意識を変えるだけで実践できるものです。

大切なのは、完璧を目指すことではなく、「できることから」「楽しみながら」「継続すること」です。例えば、今日から一口多く水を飲んでみる、夕食に一品野菜を追加してみる、寝る前に5分だけストレッチをしてみる、など、小さな一歩から始めてみましょう。そして、できたことを褒め、自己肯定感を高めることが継続の秘訣です。

私たちの体は、私たちが食べたもの、飲んだもの、動いた量、そして休んだ量でできています。日々の選択一つ一つが、未来の自分を作っていくのです。

さあ、今日からあなたはどんな「簡単習慣」を始めますか?

マイホーム購入後の維持費はいくら?

賢く備えて安心の住まいを手に入れよう!

マイホーム購入。それは多くの人にとって、人生における最大の夢の一つであり、大切な家族とのかけがえのない思い出を育む場所を手に入れることです。新しいキッチンで料理をしたり、広々としたリビングでくつろいだり、庭で子供たちが遊ぶ姿を眺めたり……想像するだけでワクワクしますよね。

確かに、マイホームの購入費用や住宅ローンの返済に目が行きがちですが、忘れてはならないのが、購入後の「維持費」です。この維持費を耳にすると、「え、そんなにかかるの?」「やっぱりマイホームは贅沢なのかな…」と不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。維持費は、マイホームという大切な資産を守り、より快適で安全な暮らしを末永く送るために必要不可欠な「未来への投資」です。

このコラムでは、マイホーム購入後に発生する維持費について、その内訳を徹底的に解説しながら、「賢く備える」ための具体的な方法をご紹介します。維持費を知ることは、決してマイホーム購入を諦める理由にはなりません。むしろ、安心して、そして自信を持ってマイホームライフを満喫するための第一歩なのです。

マイホームの維持費は「投資」!3つの柱で安心を築く

マイホームの維持費は、大きく以下の3つのカテゴリに分けられ、それぞれがあなたの住まいと暮らしの「安心」を支える重要な柱となります。

1.税金関係の費用: 社会を支え、住環境を整えるための「公共への投資」。

2.管理・修繕関係の費用: 資産価値を守り、快適さを維持するための「未来への投資」。

3.その他ランニングコスト: 日々の豊かな暮らしを彩るための「生活への投資」。

これらの費用は、戸建て住宅かマンションかによっても内訳や金額が異なりますが、それぞれの意味と価値を理解することで、前向きに捉えることができるはずです。

1. 税金関係の費用:住む場所への貢献と安心の基盤

マイホームを所有している限り、毎年課税される費用です。これらは、道路や公園の整備、消防や教育など、住んでいる地域のインフラやサービスを支えるための大切な費用であり、あなたの暮らしの基盤を守るための貢献といえます。

【固定資産税】

・どんな費用?: 毎年1月1日時点で不動産(土地・家屋)を所有している人に対して課される地方税です。市町村(東京23区は都)が課税します。あなたの住む地域の公共サービスを支える税金です。

・費用の目安と賢い考え方: 立地や建物の構造、広さによって大きく異なりますが、一般的な戸建てで年間10万円〜20万円程度、都心部のマンションで年間20万円〜40万円以上になることもあります。

▶新築住宅には一定期間の減額措置(一般住宅は3年間、長期優良住宅は5年間、マンションなどは5年間または7年間、税金が半分に)があり、初期の負担が軽減されます。

▶これらを考慮して、毎月の家計に「住まい積立費」として組み込んでおくことで、年に一度または四半期ごとの支払いに慌てることはありません。

【都市計画税】

・どんな費用?: 市街化区域内(都市として発展・整備が進められる地域)の土地・家屋を所有している人に対して課される地方税です。道路や下水道などの都市計画事業の費用に充てられ、住みやすい街づくりに貢献する税金です。

・費用の目安と賢い考え方: 一般的な戸建てで年間数万円程度、都心部のマンションで年間数万円〜10万円以上になることがあります。

▶固定資産税と合わせて納付することがほとんどなので、まとめて計画的に積み立てておくのがおすすめです。

2. 管理・修繕関係の費用:未来への投資で資産価値を守る

この費用は、あなたのマイホームが古くなったり傷んだりするのを防ぎ、いつまでも快適に、そして安心して住み続けるための「未来への投資」です。適切な管理と修繕を行うことで、住まいの寿命を延ばし、将来売却する際の資産価値も守ることができます。

▼戸建ての場合:自分で守り育てる喜び

戸建て住宅の場合、建物のメンテナンスや修繕は全て自己責任で行います。一見すると負担が大きいように思えますが、これは自分のペースで、自分のこだわりを反映しながら住まいを「育てていく」喜びでもあります。

<メンテナンス費用・修繕費>

・どんな費用?: 外壁の塗装、屋根の補修、給湯器の交換、水回り設備の更新など、住まいの性能を維持し、快適な暮らしを守るための費用です。

・費用の目安と賢い考え方:

▶外壁塗装(10〜15年周期):100万円〜200万円以上。

▶屋根の補修・葺き替え(10〜30年周期):50万円〜200万円以上。

▶給湯器交換(10〜15年周期):10万円〜30万円。

▶水回り設備交換(20〜30年周期):各50万円〜150万円以上。

▶これらを年間に均すと、年間20万円〜30万円程度を目安に、「住まい再生積立金」として毎月貯蓄していくのが理想的です。

▶新築時の住宅性能表示制度や長期優良住宅の認定を受けた家は、初期費用はかかりますが、メンテナンスコストを抑えられる設計になっていることが多く、長期的に見れば賢い選択となります。

▶小さな傷みを見つけたら放置せず、早めに手当することで、大きな出費を防ぐことができます。

<火災保険・地震保険料>

・どんな費用?: 火災、落雷、風災、水災、盗難など、不測の事態から大切な住まいを守るための保険です。万が一の時、あなたの生活再建を強力にサポートしてくれます。

・費用の目安と賢い考え方: 建物の構造、所在地、補償内容によって異なりますが、年間数万円〜10万円程度が目安です。

▶住宅ローンを組む際には加入が必須となるケースがほとんどです。割引が適用される長期契約(最長10年)を選んだり、必要な補償内容を見極めて無駄な特約をつけないことで、保険料を最適化できます。

▼マンションの場合:みんなで支え合う安心感

マンションの場合、個人の専有部分だけでなく、共用部分(エントランス、廊下、エレベーターなど)の維持管理も費用として発生します。これは、住人全員でマンションという資産を守り、快適さを共有するための費用と捉えることができます。

<管理費>

・どんな費用?: マンションの共用部分の清掃、維持管理、管理会社への業務委託費など、日々の快適な暮らしを支える費用です。

・費用の目安と賢い考え方: マンションの規模、築年数、設備、管理体制によって異なりますが、月額1万円〜3万円程度が一般的です。

▶快適で清潔な住環境が保たれるための必要経費であり、その価値を享受するためのものです。

<修繕積立金>

・どんな費用?: 将来的な大規模修繕(外壁塗装、屋上防水、給排水管の改修など)に備えて、毎月積み立てる費用です。マンションという大きな資産の価値を長期にわたって維持するための、最も重要な「未来への投資」です。

・費用の目安と賢い考え方: マンションの規模、築年数、戸数、積立計画によって異なりますが、月額5千円〜3万円程度が一般的です。築年数が経過すると、値上げされる傾向にありますが、これはマンション全体の資産価値を維持するための前向きな変化と捉えられます。

▶購入前に、修繕積立金の積立状況や長期修繕計画が適切かを必ず確認しましょう。計画がしっかりしているマンションは、将来の安心感が高いと言えます。

<駐車場代(利用する場合)>

・どんな費用?: マンションの敷地内駐車場を利用する場合に発生する費用です。

・費用の目安と賢い考え方: 地域やマンションによって様々ですが、月額5千円〜3万円程度です。

▶車の維持にはガソリン代や保険料もかかりますが、利便性を考えれば必要な費用です。カーシェアリングや公共交通機関の利用も視野に入れ、ライフスタイルに合った選択をしましょう。

3. その他ランニングコスト:日々の暮らしを豊かにする投資

これらは、マイホームに住むことで発生する日常的な費用ですが、見方を変えれば、日々の暮らしをより豊かに、快適にするための投資です。

【光熱費(電気代・ガス代・水道代)】

・どんな費用?: 住まいを快適に保つためのエネルギー費用です。

・費用の目安と賢い考え方: 家族構成やライフスタイル、住宅の断熱性能によって大きく異なります。

▶戸建ては一般的に広いため光熱費が高くなりがちですが、高断熱・高気密の住宅を選べば、光熱費を大幅に抑えることができます。初期費用は少し高くなりますが、長期的に見れば大きな節約となり、快適さも格段に向上します。

▶LED照明への交換、節水型設備の導入、省エネ家電の使用など、日々の工夫で費用を抑えることは十分可能です。

【インターネット・通信費】

・どんな費用?: インターネット回線や固定電話、テレビの通信費です。現代の生活に不可欠な費用であり、情報収集やエンターテイメント、そして仕事や学習をサポートする重要なインフラです。

・費用の目安と賢い考え方: 契約しているプロバイダやプランによりますが、月額5千円〜1万円程度。

▶複数のサービスをセットにしたり、格安プランを検討したりすることで、コストパフォーマンスの良いサービスを選ぶことができます。

【住宅ローンの団体信用生命保険料(特約部分)】

・どんな費用?: 住宅ローンの契約者に万が一のことがあった場合に、残りのローンを完済してくれる保険です。家族にローンの負担を残さないための**「安心」への投資**です。

・費用の目安と賢い考え方: 一般的な団信の保険料は住宅ローンの金利に含まれているため、別途支払う必要はありません。しかし、「三大疾病特約」など、保障範囲を広げる特約を付帯した場合は、その分の金利が上乗せされるため、実質的な保険料負担が発生します。

▶ご自身の健康状態や家族構成に合わせて、本当に必要な保障を見極めることが大切です。過剰な保障は不要な負担となりえます。

安心のマイホームライフのために!賢く備えるヒント

マイホーム購入後の維持費は、決して家計を圧迫する「重荷」ではありません。むしろ、これからの快適な暮らしと大切な資産を守り、育んでいくための「必要経費」であり、「未来への投資」です。

1.「住まい積立費」として予算化する: 住宅ローンの返済額と同様に、税金や修繕費用のための積立額を毎月の家計に組み込み、専用の口座で管理しましょう。これにより、突発的な出費に慌てることなく対応できます。

2.新築住宅の性能に注目する: 高断熱・高気密、長期優良住宅など、ランニングコストを抑えられる住宅を選ぶことで、長期的な維持費を軽減できます。初期費用とのバランスを見極めましょう。

3.定期的なメンテナンスを怠らない: 小さな不具合を放置しないことが、結果的に大きな修繕費用を防ぎます。住まいを大切にすることで、その価値はより長く保たれます。

4.プロの意見も取り入れる: 不安な点があれば、ファイナンシャルプランナーや税理士、住宅診断士など、専門家の意見を積極的に取り入れましょう。彼らはあなたの強力な味方になってくれます。

5.地域の補助金・優遇制度を調べる: 省エネ改修やリフォームなどに対して、国や地方自治体が補助金制度や減税措置を設けている場合があります。積極的に活用することで、負担を軽減できます。

マイホームは、単なる「箱」ではありません。家族の笑顔が集まる場所であり、かけがえのない思い出が作られる場所です。維持費という「未来への投資」をきちんと計画することで、あなたのマイホームは、いつまでも輝き続ける大切な資産となり、日々の暮らしに豊かさと安心をもたらしてくれるでしょう。マイホームについてのご相談は、最寄りのイエステーションへお気軽にお越しください。

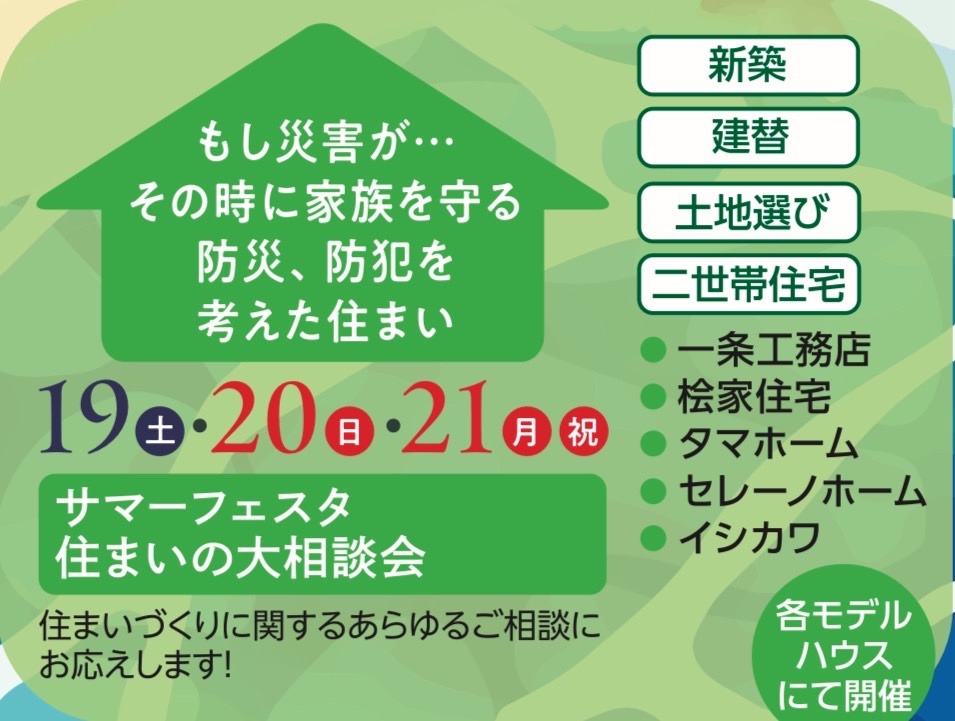

福島テレビハウジングプラザいわき南は、家族で楽しめるイベントと、これからの暮らしを豊かにするスマートハウスの魅力を一度に体験できる総合住宅展示場です。

2025年7月19日(土)から21日(月祝)にかけて開催されるサマーフェスタでは、子供向けの楽しい企画が盛りだくさんで、同時に最新の住宅情報や住宅取得に役立つ支援策についてじっくりと相談できる機会が提供されます。

家族みんなで楽しめるイベント

このサマーフェスタでは、特に週末を中心に、お子様が喜ぶイベントが多数用意されています。

以下、詳しくお伝えしていきます!

<20日・21日>大人気!ちびっこ縁日!

20日(土)と21日(日)には、無料で参加できる「大人気!ちびっこ縁日!」が開催されます。この縁日は、家族みんなでワイワイ盛り上がれること間違いなし!

お子様たちの好奇心を刺激するような工夫が凝らされていることでしょう。縁日を通して、お子様だけでなく、大人も童心に帰って楽しめる貴重な機会となるはずです。

・内容:会場でのお楽しみ☆

・参加費:無料

<19日・ 20日・ 21日>キッズコーナーであそぼう!

19日(金)、20日(土)、21日(日)の3日間は、「キッズコーナーであそぼう!」がオープンします。

・内容:お子様たちが大好きな「お菓子をすくおう!ショベルカーすくい!」

「輪投げでお菓子をゲット!」の2つのゲームが楽しめます。

ショベルカーすくいでは、まるで本物の建設機械を操るかのような体験ができ、お菓子をすくい上げるたびに歓声が上がることでしょう。また、輪投げでは、狙いを定めて輪を投げることで、集中力や運動能力を養うこともできます。

・開催時間:午前10時~午後0時、午後1時~午後3時

・参加対象:10才以下のお子様限定

・参加費:無料

※数に限りがあるため、早めの来場がおすすめです。

<19日・ 20日・ 21日>ガチャをまわそう!

同じく19日から21日までの3日間、開催されます。ぜひご家族でアンケートにご協力いただき、お子様に楽しいガチャ体験をさせてあげてください。

・内容:子供から大人まで大人気の「ガチャガチャ」が登場!

何が当たるかはお楽しみで、開ける瞬間のドキドキ感がたまりません。小さなお子様には人気キャラクターグッズ、少し大きなお子様には文房具や雑貨など、幅広い景品が用意されているかもしれません。

・参加対象:アンケートに答えたご家族のお子様が対象

・参加費:無料

※お子様限定、数量限定です。

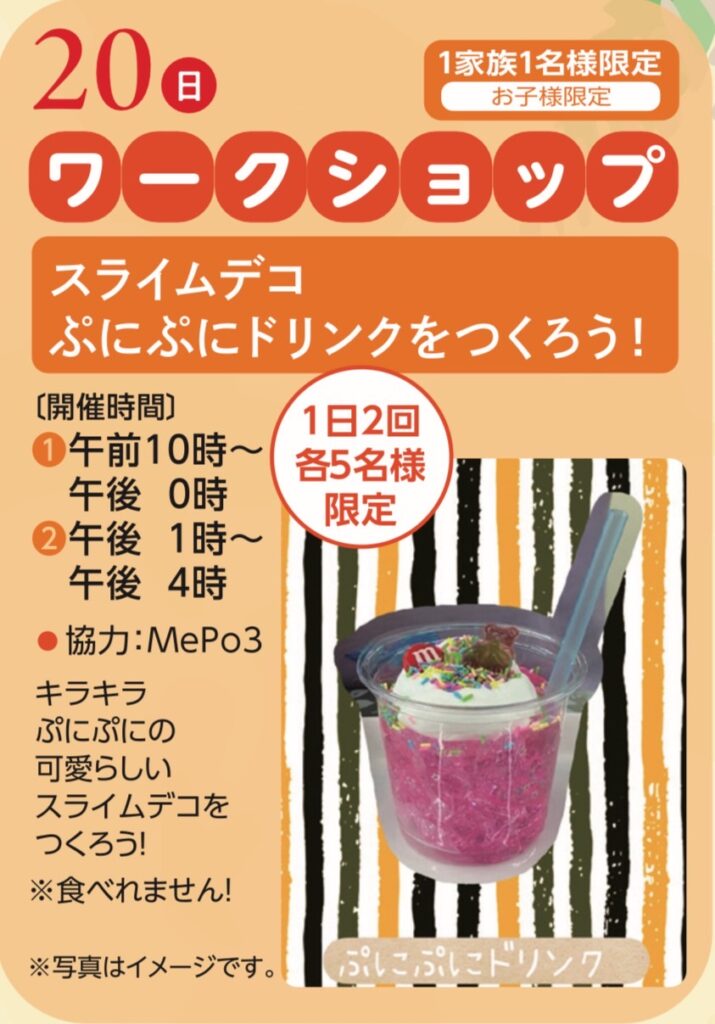

<20日>スライムデコワークショップ

20日(土)には、クリエイティブな体験ができる「スライムデコワークショップ」が開催されます。色彩豊かなグリッターやビーズ、チャームなどを自由に組み合わせることで、世界に一つだけのオリジナルスライムが完成します。お子様の想像力や表現力を育むのに最適なワークショップです。

・内容:キラキラでぷにぷにの可愛らしいスライムデコを自分で作ることができます。

・開催時間:午前10時~午後0時、午後1時~午後4時

・参加対象:各回5名様限定!!

1家族につき1名様まで参加可能

・参加費:無料

※作ったスライムは食べられないのでご注意ください。

<21日>仮面ライダーガッチャードがやってくる!

21日(日)には、お子様たちに大人気の「仮面ライダーガッチャード」が来場するスペシャルイベントが開催されます。テレビでおなじみのヒーローに直接会えるチャンスは、お子様にとって最高の思い出となることでしょう。

お子様が憧れのヒーローと並んでポーズを決め、一緒に写真を撮る姿は、ご家族にとっても宝物のような瞬間になるはずです。

・内容:1日3回の撮影会(各30分)

・登場時間:午前11時、午後1時、午後3時

・参加費:無料

・持ち物:カメラは各自でご持参ください。

賢い住まい選びのための相談会

イベントと並行して、未来の住まいを考える上で役立つ相談会や情報提供も充実しています。

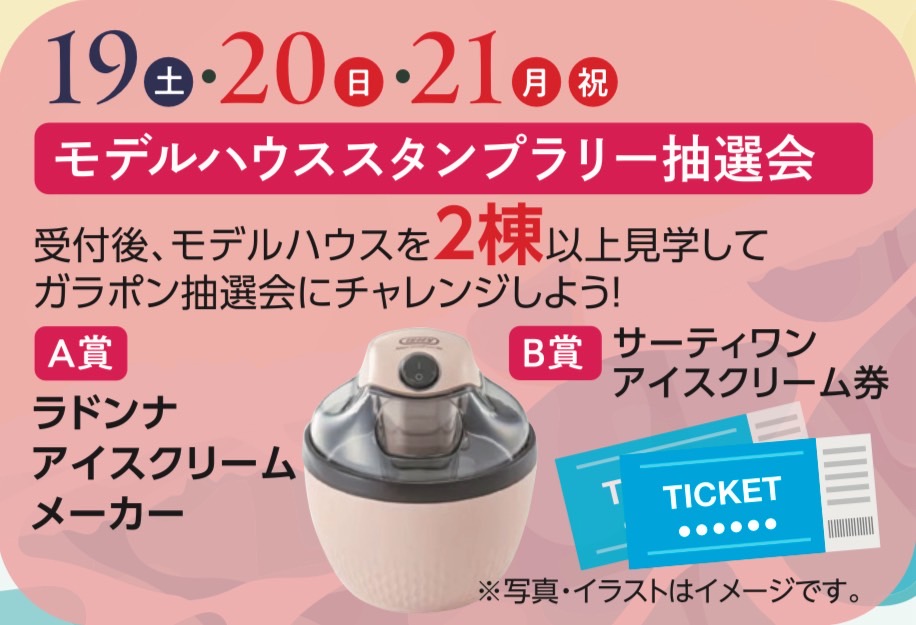

☆モデルハウススタンプラリー抽選会

19日から21日までの期間中、「モデルハウススタンプラリー抽選会」が実施されます 。

受付後、モデルハウスを2棟以上見学すると、ガラポン抽選会にチャレンジできます。

A賞は、なんと、ラドンナのアイスクリームメーカー!!

B賞は、サーティワンアイスクリーム券!!

暑い夏にぴったりのアイスクリームメーカーは、ご家族の団らんをさらに豊かにしてくれることでしょう。最新のモデルハウスを見学するだけでなく、素敵な景品をゲットするチャンスもぜひお見逃しなく。

☆住まいの大相談会

「住まいの大相談会」も同時開催され、新築、建て替え、土地選び、二世帯住宅など、住まいづくりに関するあらゆる相談に専門家が応じます。

一条工務店、セレーノホーム、イシカワ、桧家住宅、タマホームといった各モデルハウスにて開催されるため、具体的な住宅を見ながら相談できるのが魅力です。

間取りの相談から資金計画、デザインの希望に至るまで、経験豊富なスタッフが親身になってサポートしてくれます。漠然としたイメージしかなくても、具体的なアドバイスを得ることで、理想の住まい像がより明確になるはずです。

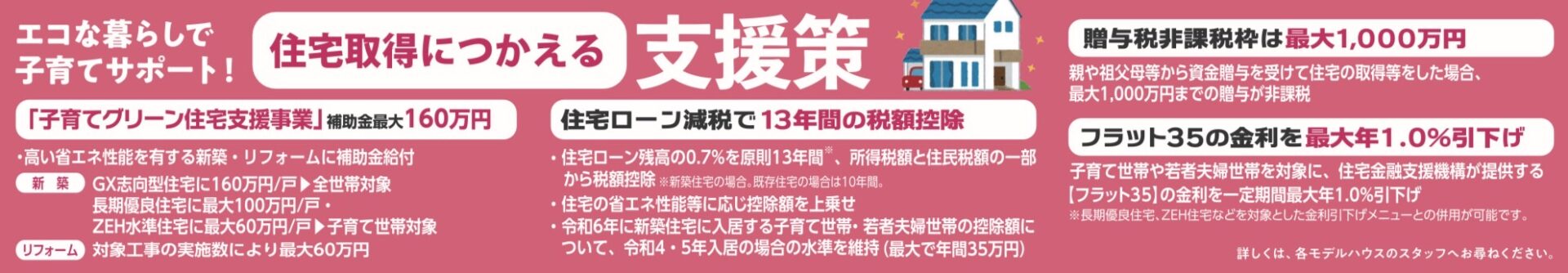

住宅取得に使える支援策

住宅取得を検討している方にとって、見逃せないのが各種支援策の情報です。国や自治体、金融機関が提供する多様な支援制度は、賢い住まい選びに不可欠な要素です。

・「子育てグリーン住宅支援事業」補助金:最大160万円の補助金が利用可能です。

・住宅ローン減税:住宅ローン残高の0.7%が原則13年間、所得税額と住民税額の一部から税額控除されます。この制度は、住宅の省エネ性能等に応じて控除額が上乗せされる場合があり、長期にわたる税制優遇が期待できます。

・贈与税非課税枠:親や祖父母等から資金贈与を受けて住宅の取得等をした場合、最大1,000万円までの贈与が非課税となります。これは、自己資金を補い、住宅取得のハードルを下げる上で非常に有効な制度です。

・フラット35の金利引下げ:子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】の金利が一定期間最大年1.0%引き下げられます。長期固定金利の【フラット35】は、将来の金利変動リスクを抑えたい方にとって魅力的な選択肢です。

・高い省エネ性能を有する新築・リフォームへの補助金:

⋆ GX志向型住宅には160万円/戸(全世帯対象)。

⋆ 長期優良住宅には最大100万円/戸(全世帯対象)。

⋆ ZEH水準住宅には最大60万円/戸(子育て世帯対象)。

⋆ リフォームの場合、実施数により最大60万円の補助金があります。

・令和6年入居の子育て世帯・若者夫婦世帯の控除額:令和4・5年入居の場合の水準が維持され、最大で年間35万円の控除が受けられます。

これらの支援策は、長期優良住宅などを対象とした金利引下げメニューと併用が可能です。詳しい情報は、各モデルハウスのスタッフに直接確認できますので、ぜひこの機会に、ご自身の状況に合わせた最適な支援策を見つけてください。

福島テレビハウジングプラザいわき南の魅力

福島テレビハウジングプラザいわき南は、「スマートハウス総合住宅展示場」として、今、最も注目されているいわき市泉エリアに位置しています。アクセスやショッピングにも便利な立地が魅力です。

福島県いわき市泉町滝尻字六百町7にあり、営業時間は午前10時~午後5時30分です。

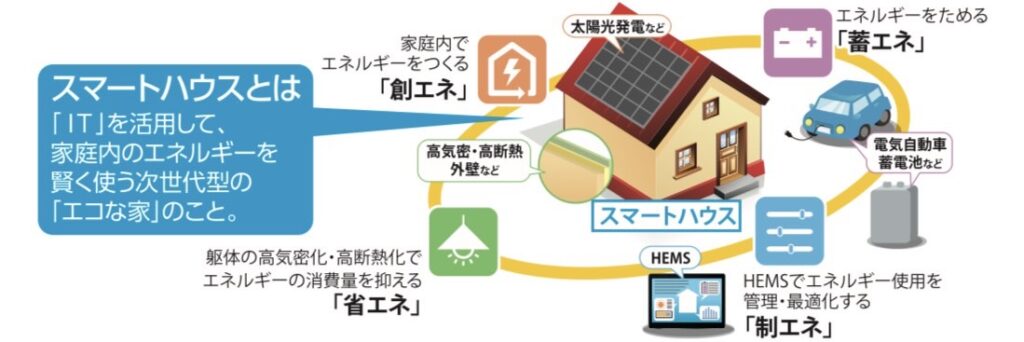

▶スマートハウスとは

スマートハウスとは、単に高機能な家というだけでなく、IT技術を活用してエネルギーを賢く管理する次世代型の住まいを指します。

- 「創エネ」:家庭内でエネルギーを作り出す機能です。代表的なものとして太陽光発電があり、これにより電気代の削減や災害時の電力確保が期待できます。

- 「蓄エネ」:作り出したエネルギーや購入したエネルギーをためる機能です。電気自動車や蓄電池などがこれに該当し、夜間電力の活用や非常時の電源として機能します。

- 「省エネ」:エネルギーの消費量を抑えるための工夫です。高気密化・高断熱化された躯体や高性能な外壁材、断熱窓などにより、冷暖房効率を高め、一年を通して快適な室温を保ちます。

- 「制エネ」:HEMS(Home Energy Management System)を活用し、家庭内のエネルギー使用を管理・最適化する機能です。HEMSを通じて、家電の消費電力を「見える化」し、自動制御することで、無駄なエネルギー消費を抑えることができます。

これらの要素を組み合わせることで、環境に優しく、光熱費を抑えた快適な暮らしを実現するのがスマートハウスです。住む人に快適さを提供しながら、地球環境にも配慮した持続可能な住まいとして、その重要性はますます高まっています。

周辺施設「IZUMI TERRACE」

展示場に隣接する「複合テナントエリア IZUMI TERRACE」には、様々な店舗が出店しています。

・SSSいわき店(ストレッチ専門店)

・セレクトショップ ブルーシュエット(セレクトショップ)

・Hair Designers Salon 三嶋(美容室)

・九州・大分中津からあげ総本家もり山(飲食店)

・もり山のとなり(飲食店)

・Flower shop ことはな(フラワーショップ)

・G-LOUNGE(フィットネスジム)

・Dance Studio Morely(ダンス教室)

・POCKETいわき店(美容室)

これらのテナントにより、住宅展示場だけでなく、日常の買い物やサービスも利用できる便利なエリアとなっています。住宅見学のついでに、お食事やショッピング、リフレッシュを楽しむことも可能です。

まとめ

福島テレビハウジングプラザいわき南は、福島県内の宅地情報館も営業しており、土地探しからの家づくりをサポートしています。専門のスタッフが、お客様の希望に沿った土地情報を提供し、最適な住まいづくりをトータルで支援します。家族で一日中楽しめるイベントと、未来の暮らしを真剣に考えるための情報が詰まったこのサマーフェスタに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

会場について

・場所:ハウジングプラザいわき南

・アクセス:福島県いわき市泉町滝尻字六百町7

・開催時間:午前10時~午後4時

住宅購入時の保険選び!

万が一に備えるためのポイント

住宅購入は、多くの人にとって人生で最も大きな買い物の一つであり、単に住まいを手に入れるだけでなく、その後の人生設計にも深く関わる一大イベントです。しかし、夢のマイホームを手に入れた後も、予期せぬ事態によって生活が大きく変わってしまうリスクは常に存在します。そうした「万が一」に備えるために不可欠なのが、適切な保険選びです。

今回は、住宅購入時に考慮すべき様々な保険について、それぞれの役割や選び方のポイントを詳しく解説します。単なる義務的な加入ではなく、ご自身のライフプランや家族構成、そして将来への備えとして、どのような保険が最適なのかを深く掘り下げていきます。

1. 住宅ローンの柱「団体信用生命保険(団信)」を深く理解する

住宅ローンを組む際、ほとんどの金融機関で加入が義務付けられるのが団体信用生命保険(団信)です。これは、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害状態になった場合、保険金で残りのローンが弁済される保険です。残されたご家族が住宅ローンの返済に苦しむことなく、住み慣れた家で生活を続けられるようにするための、非常に重要なセーフティーネットと言えます。

団信の基本と進化する保障内容

従来の団信は、死亡と高度障害のみを保障するシンプルなものでした。しかし、近年では保障範囲が広がり、様々な特約を付加できるようになっています。

・三大疾病保障特約:がん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病と診断された場合、または所定の状態になった場合に、住宅ローン残高が全額弁済されるものです。これらの疾病は、治療が長期化し、収入が途絶えるリスクが高いことから、非常にニーズが高い特約と言えます。

・八大疾病保障特約:上記三大疾病に加え、高血圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の五疾病を加えた八大疾病を保障するものです。より幅広い疾病リスクに対応したい場合に有効です。

・就業不能保障特約:病気やケガで就業不能状態になり、一定期間(例:180日)収入が途絶えた場合に、月々のローン返済をカバーしてくれる特約です。病気やケガで働けなくなるリスクは誰にでもあり、住宅ローンの返済が滞る大きな原因となるため、非常に心強い保障です。

団信選びのポイントと注意点

・保障内容の比較:金融機関によって団信の保障内容や特約の有無、保険料(ローン金利への上乗せなど)が異なります。複数の金融機関の団信を比較検討し、ご自身の健康状態や家族構成、将来設計に合致するものを選びましょう。

・健康状態の告知:団信に加入する際には、健康状態の告知が必要です。過去の病歴や現在の健康状態によっては、団信に加入できない、あるいは特定の特約が付帯できない場合があります。正直に告知することが重要です。

・保険料とローン金利:特約を付加すると、住宅ローン金利に保険料が上乗せされるのが一般的です。金利上昇による返済負担増と、保障内容の充実度を天秤にかけ、ご自身にとって最適なバランスを見つけることが重要ですし、広島県福山市にお住まいの場合は、地域の金融機関が提供する団信プランも確認すると良いでしょう。

・既存の生命保険との重複:既に死亡保障のある生命保険に加入している場合、団信と保障内容が重複する可能性があります。保障の重複は保険料の無駄につながるため、住宅ローン契約を機に、既存の生命保険を見直すことを強くお勧めします。団信でカバーされる部分を考慮し、他の生命保険は本当に必要な保障に絞ることで、保険料を節約できる可能性があります。

2. マイホームを守る「火災保険・地震保険」は必須の備え

住宅ローン契約時、ほとんどの場合で火災保険への加入が義務付けられます。火災保険は、その名の通り火災による損害を補償するだけでなく、落雷、風災、ひょう災、雪災、水災など、多様な自然災害による損害からも建物を守る重要な保険です。

火災保険の補償範囲を理解する

火災保険は、契約内容によって補償される範囲が大きく異なります。

・火災、落雷、破裂・爆発:これらは基本的な補償として含まれることが多いです。

・風災、ひょう災、雪災:強風による屋根の損壊、ひょうによる窓ガラスの破損、積雪による物置の倒壊などが該当します。

・水災:洪水、高潮、土砂崩れなどによる建物の浸水被害を補償します。居住地域がハザードマップで浸水リスクが高いとされている場合は、特に重要な補償です。

・盗難:住宅への侵入による家財の盗難や、その際の建物の損害を補償します。

・物体の落下・飛来・衝突:自動車の衝突による建物の破損などが該当します。

・水濡れ:給排水設備の故障による水漏れで、建物や家財が損害を受けた場合を補償します。

・不測かつ突発的な事故(破損・汚損など):子供が室内で物を壊してしまった、うっかり壁を傷つけてしまったなど、偶発的な事故による損害を補償します。

火災保険選びのポイント

・建物の所在地とリスク:居住する地域の自然災害リスクを把握することが非常に重要です。例えば、広島県福山市は瀬戸内海に面しており、台風による風水害リスクも考慮に入れる必要があります。河川の近くであれば水災補償を厚くする、台風が多い地域であれば風災補償を重視するなど、地域特性に応じた補償を選びましょう。

・補償範囲の選択:不要な補償を削ることで保険料を抑えることは可能ですが、将来起こりうるリスクを考慮し、バランスの取れた補償範囲を選ぶことが肝要です。

・保険金額の設定:建物の評価額に基づいて、適切な保険金額を設定することが重要です。過大な保険金額は無駄な保険料につながり、過小な場合はいざという時に十分な補償を受けられない可能性があります。

・保険期間:多くの火災保険は長期契約が可能で、10年契約などが一般的です。長期契約にすることで、年払いに比べて保険料が割安になるケースが多いです。

・家財保険の検討:火災保険は基本的に建物自体を補償するものですが、家の中にある家具、家電、衣類などの「家財」は補償対象外です。これらを補償するためには、別途家財保険への加入が必要です。新築時や大規模リフォーム時に、家財の評価額を見積もり、適切な保険金額を設定しましょう。

地震保険の重要性

火災保険だけでは、地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。日本は世界でも有数の地震大国であり、いつどこで大規模な地震が発生してもおかしくない状況です。そのため、地震保険への加入は、住宅購入時に最も強く推奨される保険の一つと言えます。

・地震保険の特性:地震保険は、火災保険にセットして加入する形で、単独で契約することはできません。また、保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で設定され、上限が定められています(建物5,000万円、家財1,000万円)。これは、大規模災害時の保険金支払いの公平性を保つためです。

・国との共同運営:地震保険は、民間の保険会社が負うリスクを国が再保険することで成り立っています。そのため、保険料は全国一律ではなく、建物の構造や所在地によって異なります。

・免震・耐震構造の優遇:近年では、免震構造や耐震構造の建物に対して、保険料の割引が適用される制度もあります。これらの情報を確認し、適用される割引を活用しましょう。

3. 住宅ローン以外の生活リスクに備える「その他の保険」

団信や火災保険・地震保険は住宅を守るための中心的な保険ですが、それだけではカバーできない生活上のリスクも存在します。これらを補完するために、以下のような保険の検討も重要です。

生命保険の再設計

団信は住宅ローンの残債をカバーしてくれますが、残された家族の生活費、子どもの教育費、老後の資金など、住宅ローン以外の支出はカバーされません。

・既存契約の見直し:住宅購入を機に、現在加入している生命保険の見直しは必須です。団信で死亡保障の一部が賄われるため、既存の生命保険の保障額を減額したり、保障内容を変更したりすることで、保険料を節約できる可能性があります。

・必要な保障額の再計算:万が一の際に、ご家族が経済的に困窮しないよう、必要な保障額を再計算しましょう。具体的には、「必要な生活費 – 残された収入(遺族年金など) + 子どもの教育費 + 住宅ローン以外の負債」といった形で試算します。

・保障期間の設定:子どもが独立するまで、あるいは老後資金が必要なくなるまでなど、必要な保障期間を考慮して生命保険を選びましょう。

医療保険・がん保険で病気・ケガに備える

住宅ローンを組んだ後、病気やケガで長期入院したり、治療費が高額になったりすると、家計に大きな負担がかかります。収入が減少する中で住宅ローンの返済が重くのしかかるリスクを軽減するためにも、医療保険やがん保険の検討は有効です。

・医療保険:入院給付金や手術給付金など、医療費の一部を補填してくれる保険です。公的医療保険制度(健康保険)があっても、差額ベッド代や先進医療費など、自己負担となる費用は少なくありません。

・がん保険:がんと診断された場合に一時金が支払われたり、治療費が手厚く保障されたりする保険です。がんは治療が長期化しやすく、精神的・経済的負担が大きい病気であるため、がん保険のニーズは高まっています。

・就業不能保険:団信の就業不能保障特約に加入していない場合や、より手厚い保障を求める場合に検討したいのが就業不能保険です。病気やケガで長期間働けなくなった場合に、毎月一定額の給付金を受け取れるため、住宅ローンの返済や生活費に充てることができます。自営業者やフリーランスの方にとっては特に重要な選択肢となります。

4. 賢い保険選びのためのステップとアドバイス

複雑に思える保険選びですが、以下のステップを踏むことで、効率的かつ納得のいく選択ができるはずです。

ステップ1:現状とニーズの正確な把握

・家族構成とライフステージ:配偶者の有無、子どもの人数や年齢、将来の教育計画などを明確にしましょう。

・収入と支出:世帯収入、毎月の生活費、貯蓄額、住宅ローン以外の負債などを把握します。

・健康状態:ご自身の健康状態や既往歴、持病などを整理します。

・既存の保険契約:現在加入している生命保険、医療保険、自動車保険などの内容を確認し、保障内容や保険料をリストアップします。

・地域のリスク:居住地のハザードマップを確認し、地震、水害、土砂災害などのリスクを把握します。福山市に特化したハザードマップも確認し、適切な災害対策を立てましょう。

ステップ2:必要な保障の種類と金額の洗い出し

現状把握に基づき、どのリスクに、どれくらいの備えが必要なのかを具体的に洗い出します。

・死亡保障:団信で足りない生活費や教育費、その他の負債をカバーするための金額。

・医療保障:病気やケガで働けない期間の収入減少分、自己負担医療費。

・災害保障:建物の再建費用、家財の買い替え費用。

ステップ3:情報収集と複数の選択肢の比較検討

・インターネットの活用:各保険会社のウェブサイトや、複数の保険会社の商品を一括で比較できるサイトを活用しましょう。

・FP(ファイナンシャルプランナー)への相談:保険の専門家であるFPに相談することで、ご自身の状況に合わせた最適なプランを提案してもらえます。中立的な立場のFPを選ぶことが重要です。

・住宅ローンを組む金融機関での相談:住宅ローンとセットで提供される保険について、詳しく説明を受けましょう。

ステップ4:保険料と保障内容のバランスを重視

保険料の安さだけで選ぶのは危険です。万が一の時に本当に役立つ保障内容であるかを最優先に考えましょう。

・免責金額や自己負担割合:保険金が支払われる際に、契約者が自己負担する金額や割合。免責金額が大きいほど保険料は安くなりますが、いざという時の自己負担は増えます。

・特約の内容:どのような特約が付加できるのか、その費用対効果はどうか。

・保険会社の信頼性:経営状況や顧客サービス、評判なども考慮に入れましょう。

ステップ5:定期的な見直しを習慣化する

保険は一度加入したら終わりではありません。ライフステージの変化に合わせて、定期的に見直すことが非常に重要です。

・家族構成の変化:結婚、出産、子どもの独立など。

・収入の変化:転職、昇給、退職など。

・住宅状況の変化:リフォーム、建て替えなど。

・社会情勢の変化:災害リスクの増大、医療制度の変更など。

まとめ:安心のマイホーム生活は適切な保険から

住宅購入は、人生における大きな喜びであると同時に、様々なリスクを伴います。しかし、適切な保険を選ぶことで、これらのリスクからご自身とご家族を守り、安心してマイホームでの生活を享受することができます。

団信で住宅ローンの保障を固め、火災保険・地震保険で大切な住まいを守り、そして必要に応じて生命保険や医療保険で生活全般のリスクをカバーする。これらの保険をバランス良く組み合わせることで、万が一の事態にも動じない、盤石な備えを築くことができるでしょう。

保険選びは複雑に感じるかもしれませんが、時間をかけてじっくり検討し、必要であれば専門家のアドバイスも活用しながら、ご自身とご家族にとって最善の選択をしてください。それが、豊かなマイホームライフへの第一歩となるはずです。

今回の記事が、あなたの住宅購入における保険選びの一助となれば幸いです。もし、特定の保険についてさらに詳しく知りたい点や、ご自身の状況に合わせた具体的なアドバイスが必要な場合は、お近くのイエステーションへお気軽にご相談ください。

毎月第三火曜日13:00より

FMいわきにて、当社が情報提供するラジオ番組がスタート!

『出雲の お家どーする?』

私たちの暮らしの拠点として、家族の成長を見守ってきた大切なおうち。

しかし 家族が巣立ち、暮らしが変わっていく中で、近年、誰も住まない空き家が増えています。

この番組では、そんな空き家問題はもちろん、家や土地の売買や賃貸など 不動産にまつわる様々な情報を不動産の市況を熟知している、当社の社員がお送りします!

※上記listen radioのリンクをクリックして、

【CH】→【東北】→【FMいわき】13:00~13:15「出雲のお家どーする」を選択してください。