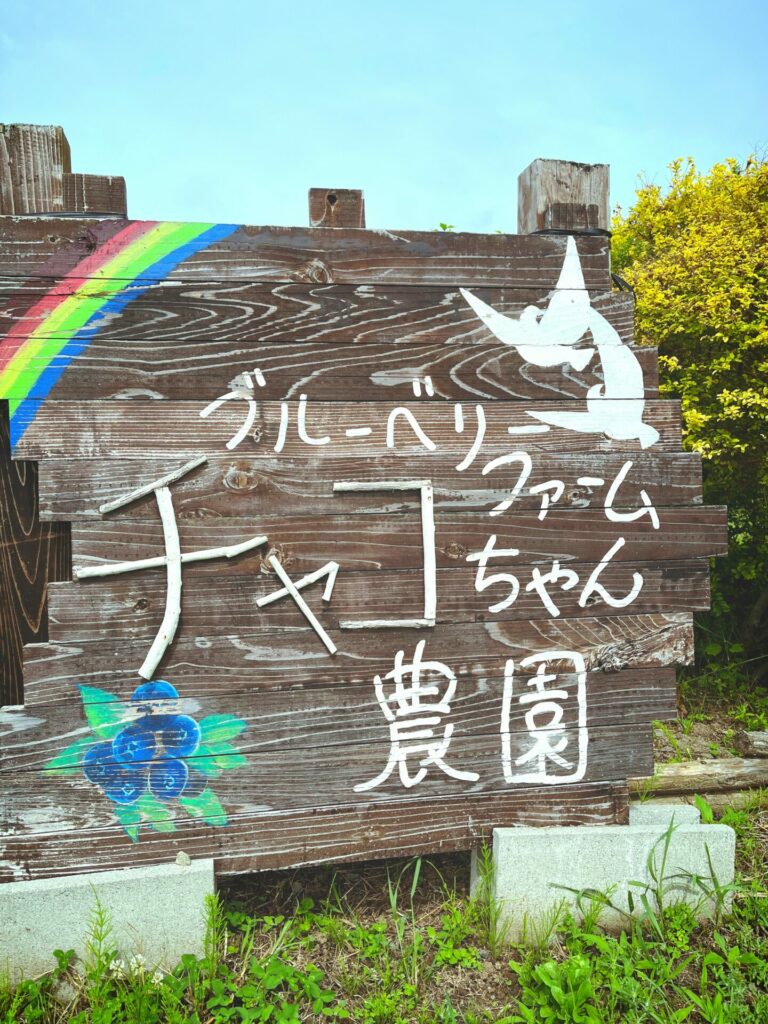

福島県いわき市小川町にあり、農薬を使わず、自然環境と共に育てられたブルーベリーが広がる「ブルーベリーファーム チャコちゃん農園」。二ッ箭山と水石山を眺めながら、1キロの真っ直ぐな農道と広い空が魅力的な場所です。

2024年7月20日(土)今季オープン!

「ブルーベリーファーム チャコちゃん農園」では、約10種類のブルーベリーを約500本栽培しています。

粒が大きいもの、甘くてみずみずしいもの、少し酸味のあるものなど、さまざまな種類のブルーベリーを楽しむことができます。農薬を使わずに栽培しているため、収穫しながらそのまま食べても安心です。

そして、なんといっても、その美味しさ!

普段スーパーに売っているブルーベリーを食卓に並べても喜ばないお子様が、ここのブルーベリー狩りに来るとパクパクと食べて、笑顔がいっぱい!なんてことも。

そんな子どもたちの笑顔のために、管理者の方々が真心こめて育ててくださっているブルーベリー。ブルーベリー狩り体験の詳細は、下記のとおりです。

『ブルーベリーファーム チャコちゃん農園』

▶7月20日㈯~9月上旬ごろまで

▶9:00~15:00(LAST14:00~)

※定休日:月曜日・火曜日(8/12祝日はオープン)

【料金】

中学生以上 700円

小学生 500円

3歳以上 300円

幼児 無料

摘み取り 100g 250円

直売 100g 300円

自然と仲良く、共存するブルーベリーファーム

「毎年ブルーベリーが順調に育つのは、ハチ🐝やミミズ🪱、クモ🕷️などの虫たち、そして害虫を食べてくれる鳥たち🐥や、土壌中の微生物たちのおかげです。彼らがチャコちゃん農園の自然環境を支えてくれているのです。」

と話すのは、管理者の辰野扶美子さんと、渡辺恭佑さん。

「実は、現在、チャコちゃん農園🫐ではブルーベリー以外にも必死に生きている生き物がいます。農家さんに聞いたところ、鳥の雲雀(ヒバリ)だそうです。親鳥が一生懸命に卵を温めたり、赤ちゃん鳥にエサをあげたりしています🪺💗

チャコちゃん農園、よく来る方に『鳥の被害ないんですか?』と聞かれます。普通は木の上にネットをかけて害鳥が入らないようにするそうです。しかし、チャコちゃん農園🫐はそれをあえてしません。なぜなら、この場所はみんなの場所だから。なので、鳥にも食べられています。でも、大きな被害にはなりません。前にある本を読んだ時、こんな想いになりました。

『人間ばかり得ようとするからやられる。自分ばっかり、自分さえ良ければいい。とするから、バランスが崩れる。虫も動物も鳥もちゃんと自然界の中でバランスをとって生きている。人間もそうでなければならない。』

人間も他の動物、生き物もお互いに優しく生きていきたいですね☺️自然の中で生かされているということを忘れてはいけないですね。」

美しい景色と、大自然の豊かさを堪能

チャコちゃん農園の魅力はブルーベリー狩りだけではありません。ここに来れば、二ッ箭山と水石山を眺めて、青い空と田んぼが広がる、豊かな自然を堪能できます。

「1度来たことがある皆さんはおわかりと思いますが、『チャコちゃん農園🫐』って、THE 自然なんです🌏✨

・農薬は使っていません。

・収穫したらそのまま食べられます。

・蜘蛛の巣が顔にかかることがあります。

・カエルちゃん🐸がいます。

・タヌキくんもいたりします。

・ネットでブルーベリー農園を囲っていないので、虫もいます。

・足元は防草シートをしていないので、雨上がりは靴が汚れやすいです。

・景色がめちゃくちゃキレイです。おったまげます!

・夏なので暑いです。クーラーが効いている場所ないです。

・ブルーベリー🫐がめちゃくちゃ美味しいです!

・電気がないので、現金払いになります。

など。

これらを知って、どう感じるかはお客様しだい👍🏻

良いも悪いもなくて、これがありのままの『チャコちゃん農園🫐』です🤗✨」

※引用「Instagram:bb.chako_chan_farm」

ぜひ、この夏、ご家族と、お子様と、ご友人と、自然豊かなチャコちゃん農園に、足を運んでみてはいかがでしょうか。

親の家の活用方法とは?

~相続前と相続後~

親が高齢になってくると、親が住んでいる家を今後どのようにしたらよいのか悩むこともあるでしょう。

親が高齢者施設に入居することになったり子どもと同居することになったりすると、親が住んでいる家は空き家になってしまいますから。

親が高齢になるにつれて判断能力に疑問がでてくることがあります。

このようなときには「売却や賃貸など活用できなくなるのか」も心配になることもあるでしょう。

この記事では、高齢になった親の家を活用する方法や、親の判断能力に不安が生じるおそれがあるときの対処方法などについて解説します。

高齢の親の家を活用する6つの方法

高齢の親の家を活用する方法はいくつかあります。

ここでは6つの方法を紹介しますので参考にしてください。

- リフォームして住み続ける

バリアフリー化や耐震補強などを行い、親が安全に快適に住み続けられるようにリフォームする方法です。

- 二世帯住宅に改装

親と同居するために、家を二世帯住宅に改装する方法です。

プライバシーを保ちながらも、親の近くでサポートできるメリットがあります。

- 賃貸に出す

親が高齢者施設など別の場所に住む場合、家を賃貸物件として貸し出すことができます。

収益を得ることができる一方で、管理の手間も考慮する必要があります。

- 売却する

家を売却して現金化する方法です。

特に維持管理が難しい場合や、親が他の場所に住むことを希望する場合に有効です。

- 駐車場やトランクルームにする

家を取り壊して駐車場やトランクルームとして活用する方法です。

特に都市部では需要が高いです。

- 高齢者向け施設に改装

高齢者向けのデイサービスやグループホームなどの施設に改装する方法です。

地域のニーズに応じて活用できます。

親の家の活用方法は、親の健康状態や希望、家の状態や立地条件によって異なります。

具体的な状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

親が亡くなって相続したときも、これらが基本的な選択肢になります。

どの方法が最適か迷った場合は、専門家に相談するのも良いでしょう。

親の家を売却する際の手続きや税金

親の家を売却することになったときには、売却の手順や税金について、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

売却の手順

不動産の売却は以下の手順で進んでいきます。

- 不動産会社の選定

信頼できる不動産会社を選び、売却の相談をします。

複数の会社に査定を依頼し、比較することをお勧めします。

- 売却価格の決定

不動産会社の査定結果を基に、売却価格を決定します。

市場の動向や物件の状態を考慮して価格を設定します。

- 媒介契約の締結

不動産会社と媒介契約を結びます。

専任媒介契約や一般媒介契約など、媒介契約の種類を選びます。

- 売却活動

不動産会社が広告や内覧会を通じて買い手を探します。

内覧の際には、物件をきれいに保つことが重要です。

- 売買契約の締結

買い手が見つかったら、売買契約を締結します。

契約書の内容をよく確認し、必要な書類を準備します。

- 引き渡しと決済

売買契約後、物件の引き渡しと決済を行います。

引き渡し前に物件の状態を確認し、問題がないことを確認します。

税金について

- 譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として課税されます。

譲渡所得は、売却価格から取得費用や譲渡費用を差し引いて計算されます。

- 3,000万円の特別控除

自宅(マイホーム)を売却する場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

この特例を受けるためには、確定申告が必要です。

- 軽減税率の特例

所有期間が10年を超える自宅を売却した場合、譲渡所得に対する税率が軽減されます。

6,000万円以下の部分は10%、6,000万円を超える部分は15%の税率が適用されます。

- 確定申告

売却した年の翌年に確定申告を行う必要があります。

必要な書類を準備し、税務署に提出します。

- その他の特例

買い換え特例や譲渡損失の特例など、状況に応じて適用できる特例があります。

詳細は税理士に相談することをお勧めします。

親の判断能力によって異なる家の処分方法

高齢になると親の判断能力に違いがでてくることがあります。

親の判断能力によって家の処分方法は異なります。

以下に、親の判断能力がある場合とない場合の処分方法について説明します。

判断能力がある場合

親が自分で判断できる場合、家の売却や賃貸の手続きを親自身が行います。

子どもがサポートすることはできますが、最終的な決定は親が行います。

親が手続きに参加するのが難しい場合でも、委任状を作成して子どもに手続きを任せることができます。

この場合、親の意思が明確であることが重要です。

判断能力がない場合

親が認知症などで判断能力が低下している場合、成年後見制度を利用します。

成年後見人が選任され、親に代わって財産管理や家の売却手続きを行います。

法定後見制度

法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。

親の判断能力の程度に応じて、適切な後見人等が選ばれます。

後見人は家庭裁判所の監督のもとで親の財産を管理し、必要な手続きを行います。

任意後見制度

親が判断能力を失う前に、子どもなど信頼できる人とあらかじめ任意後見契約を結んでおく方法です。

親が判断能力を失った際に、任意後見人が財産管理や契約手続きを代行します。

注意点

不動産の売却や賃貸には、親の意思確認が必要です。

判断能力がある場合は親の意思を尊重し、判断能力がない場合は成年後見人が親の利益を最優先に考えて行動します。

家庭裁判所の関与

成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所に申し立てを行い、後見人の選任や監督が行われます。

手続きには時間がかかることがあります。

また、自宅を売却するときには特別に家庭裁判所の許可が必要になることにも注意しましょう。

以上のように親の判断能力に応じて、適切な方法を選ぶことが重要です。

具体的な状況に応じて、専門家に相談することをお勧めします。

親の家を売却するときに利用できる税金特例

亡くなった後に親の家を売却する際には、いくつかの税金特例があります。

以下に代表的なものを紹介します。

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除

親(被相続人)が住んでいた家を相続し、その家を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。

要件:

- 1981年5月31日以前に建築された家屋であること。

- 区分所有建物登記がされていないこと。

- 相続の直前まで親が一人で住んでいたこと。

- 売却代金が1億円以下であること。

- 相続開始から3年以内に売却すること。

- 売却時に一定の耐震基準を満たすか、取り壊して売却すること。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除

親が住んでいた家を売却する場合、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。

要件:

- 売却する家が親の居住用財産であること。

- 売却代金が1億円以下であること。

- 売却時に他の特例を適用していないこと。

取得費加算の特例

相続により取得した不動産を売却する場合、相続税の一部を取得費に加算することができます。

これにより、譲渡所得が減少し、税負担が軽減されます。

要件:

- 相続開始から3年10ヶ月以内に売却すること。

- 相続税が課税されていること。

これらの特例を適用するためには、確定申告が必要です。

具体的な手続きや要件については、税理士に相談することをお勧めします。

まとめ

親が高齢になってくると亡くなった後はもちろんのこと、生前にも家をどう活用するのがよいのか気になるところです。

生前は所有者である親の気持ち(意思)が尊重されるべきなのは当然です。

売却する意思がなければ親の意思にそって活用方法を考えるのが大事でしょう。

亡くなった後では、相続人が住まないのであれば空き家にしておくと防犯上や管理上の面で不安が大きいため他に活用方法がないのであれば、親が住んでいた家なら税金面での優遇もあるので売却するのもよいでしょう。

将来をみすえて親が元気なうちから家族間でよく話し合っておくことをおすすめします。

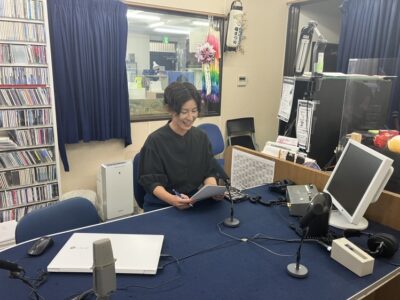

毎月第三火曜日13:00より

FMいわきにて、当社が情報提供するラジオ番組がスタート!

『出雲の お家どーする?』

私たちの暮らしの拠点として、家族の成長を見守ってきた大切なおうち。

しかし 家族が巣立ち、暮らしが変わっていく中で、近年、誰も住まない空き家が増えています。

この番組では、そんな空き家問題はもちろん、家や土地の売買や賃貸など 不動産にまつわる様々な情報を不動産の市況を熟知している、当社の社員がお送りします!

お客様の背景

売主様

氏名:H.N様(80代)

ご職業:無職

お住いの地域:茨城県東茨城郡

ご相談地域:茨城県東茨城郡

問い合わせ方法:インターネット

買主様

氏名:O.T様(50代)

ご職業:会社員

お住いの地域:茨城県東茨城郡

ご相談地域:茨城県那珂市

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

空き家所有者の娘様がご相談にいらっしゃいました。所有者の父と同居を始めたので空き家になっていて、今後住む予定がなく管理が大変だというご相談でした。娘様は二人姉妹のお姉様。自分はお金を残すよりも管理が大変だからすぐに手放せる【買取】にしたいと思っているが、妹様が「今後のことも考えて少しでもお金を残したい。」とお考えで意見が分かれているとのことでした。

買主様

セカンドハウスとしての物件を探しているお客様でした。自分でDIYをして住むことが目的なので築年数は多少経過していてもいいというご要望でした。

ご提案した解決策

売主様

まずは、仲介で売りに出した場合・買取をさせていただく場合の提案書を作成して、それぞれのメリットデメリットをご説明いたしました。妹様は遠方にお住まいでしたので、提案書を郵送してお電話にてお話をさせていただきました。お伝えしたのは、買取の提示価格は決して不動産の価値とイコールではないこと。管理のために草刈りをする時間や労力が、いつまでかかるかわからないこと。そして仲介で売りに出して売却期間が長くなり、その間にお父様に万が一のことがあった場合、相続登記費用がかかってしまうこと。それらをお伝えすると「目先の金額だけで判断していたが、買取を選択した方がメリットが大きいですね」とご納得いただき、買取のご決断をいただきました。

買主様

事前に資金計画を立ててご提案をいたしました。そして、以前お住まいになっていた方がどんな方で、どのように過ごされていらっしゃったのかをお伝えさせていただきました。ご内覧すると、とても気に入って頂き、即お申込・ご契約となりました。

お客様の背景

売主様

氏名:H.N様(80代)

ご職業:無職

お住いの地域:茨城県東茨城郡

ご相談地域:茨城県東茨城郡

問い合わせ方法:インターネット

買主様

氏名:O.T様(50代)

ご職業:会社員

お住いの地域:茨城県東茨城郡

ご相談地域:茨城県那珂市

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

空き家所有者の娘様がご相談にいらっしゃいました。所有者の父と同居を始めたので空き家になっていて、今後住む予定がなく管理が大変だというご相談でした。娘様は二人姉妹のお姉様。自分はお金を残すよりも管理が大変だからすぐに手放せる【買取】にしたいと思っているが、妹様が「今後のことも考えて少しでもお金を残したい。」とお考えで意見が分かれているとのことでした。

買主様

セカンドハウスとしての物件を探しているお客様でした。自分でDIYをして住むことが目的なので築年数は多少経過していてもいいというご要望でした。

ご提案した解決策

売主様

まずは、仲介で売りに出した場合・買取をさせていただく場合の提案書を作成して、それぞれのメリットデメリットをご説明いたしました。妹様は遠方にお住まいでしたので、提案書を郵送してお電話にてお話をさせていただきました。お伝えしたのは、買取の提示価格は決して不動産の価値とイコールではないこと。管理のために草刈りをする時間や労力が、いつまでかかるかわからないこと。そして仲介で売りに出して売却期間が長くなり、その間にお父様に万が一のことがあった場合、相続登記費用がかかってしまうこと。それらをお伝えすると「目先の金額だけで判断していたが、買取を選択した方がメリットが大きいですね」とご納得いただき、買取のご決断をいただきました。

買主様

事前に資金計画を立ててご提案をいたしました。そして、以前お住まいになっていた方がどんな方で、どのように過ごされていらっしゃったのかをお伝えさせていただきました。ご内覧すると、とても気に入って頂き、即お申込・ご契約となりました。

『空き家対策推進プログラム』

とは?

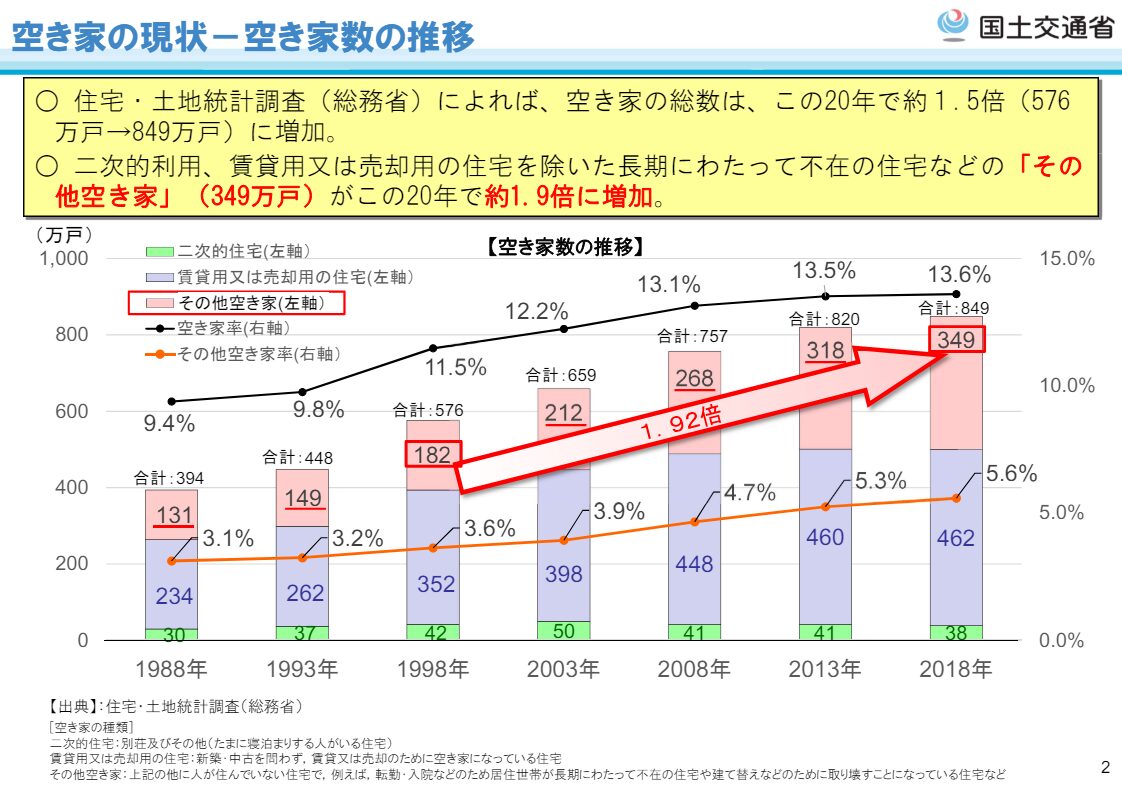

日本では、少子高齢化や都市部への人口集中により、地方を中心に空き家の増加が深刻な問題となっています。

空き家は放置されると、周辺環境の悪化や防犯上のリスク、さらには地域の景観や価値の低下を招くことがあるからです。

これに対し、国土交通省は2024年6月21日に「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定しました。

今回はこの空き家対策推進プログラムの紹介と自分でもできる空き家対策などについて紹介します。

空き家対策推進プログラムの目的

このプログラムの目的は、不動産業者のノウハウを活用し、空き家の有効活用を促進することです。

不動産業者は物件調査や価格査定、売買・賃貸の仲介など、空き家の発生から流通・利活用まで一括してサポートできるため、所有者の課題解決や新たなニーズへの対応が期待されています。

不動産業による空き家対策推進プログラムについて – 国土交通省

プログラムの主要な取り組み

このプログラムでは、空き家の利活用を促進し、不動産業者が活動しやすくなるように以下のような取り組みがされています。

- 所有者への相談体制の強化

空き家の所有者が気軽に相談できる窓口を全国に設置し、総合的なアドバイスを提供します。

これにより、所有者が空き家の利活用方法を検討しやすくなります。

- 空き家対策の担い手育成

空き家対策に精通した専門家を育成するための研修プログラムを充実させます。

また、関係者とのネットワークを形成し、情報共有を促進します。

- 媒介報酬規制の見直し

低廉な空き家の売買に係る報酬上限を引き上げ、空き家流通のビジネス化を支援します。

また、長期の空き家の賃貸借に関する報酬上限も引き上げます。

この改正により、不動産業者が空き家の売買や賃貸をより積極的に行えるようになり、空き家の有効活用が進むことが期待されています。

- 空き家管理受託のガイドライン策定

不動産業者が空き家の管理を受託する際の標準的なルールを定め、管理の受託を促進します。

- 地方公共団体との連携

地方公共団体と連携し、地域の特性に応じた空き家対策を推進します。

これにより、地域の活性化を図ります。

- 情報発信の強化

空き家所有者や利活用を検討している人々に対し、早期利活用の必要性や事例を紹介する情報提供を充実させます。

期待される効果

このプログラムにより、以下のような効果が期待されます。

- 空き家の有効活用

空き家が適切に管理・利活用されることで、地域の景観や価値が向上します。

- 防犯・防災対策

空き家の放置による防犯上のリスクが軽減され、地域の安全性が向上します。

- 地域の活性化

空き家の利活用により、新たな住民やビジネスが地域に流入し、地域経済が活性化します。

不動産業者以外でもできる空き家対策

空き家対策推進プログラムは不動産業者を対象としたものですが、不動産業者以外でもできる空き家対策はいくつかありますので、次にいくつかの方法を紹介しておきます。

- 自治体やNPOとの連携

地方自治体やNPO法人が提供する空き家活用サービスを利用することができます。

これらの団体は、空き家の管理や利活用をサポートし、地域のニーズに合わせた活用方法を提案してくれます。

- DIYリノベーション

自分で空き家をリノベーションすることで、新たな住居や賃貸物件として活用することができます。

DIYリノベーションはコストを抑えつつ、自分の好みに合わせた空間を作ることができます。

- コミュニティスペースとしての活用

空き家を地域のコミュニティスペースとして提供することで、地域住民の交流の場として活用することができます。

例えば、カフェやワークショップスペース、子供の遊び場などとして利用することが考えられます。

- 短期賃貸やシェアハウス

空き家を短期賃貸やシェアハウスとして提供することで、観光客や短期滞在者に利用してもらうことができます。

これにより、空き家の維持管理費用を賄うことができます。

- 農地やガーデニングスペースとしての活用

空き家の敷地を農地やガーデニングスペースとして活用することで、地域の食料自給率向上や緑化推進に貢献することができます。

- 地域イベントの開催

空き家を利用して地域イベントを開催することで、地域の活性化を図ることができます。

例えば、フリーマーケットやアート展示会、音楽イベントなどが考えられます。

これらの方法を通じて、不動産業者以外でも空き家の有効活用が可能です。

どの方法が最適かは、空き家の状態や地域のニーズに応じて検討することが重要です。

イエステーションなら空き家の有効活用にさまざまな提案ができる

紹介したように、不動産業者でなくてもできる空き家対策はあるものの、実際に活動するときにはリノベーションはどの程度すればよいのか、農地を活用する法律問題や短期賃貸借やシェアハウスの仕方など、いろいろな不明点が明らかになってきます。

イエステーションでは空き家の有効活用に関するさまざまな提案を行っていますのでお気軽に相談なさってください。

具体的には、以下のようなサービスを提供しています。

- 売却・賃貸の仲介

イエステーションは、空き家の売却や賃貸の仲介を行い、迅速かつ効果的に空き家を市場に出すサポートをしています。

これにより、空き家の所有者は早期に物件を手放すことができます。

- 空き家管理サービス

空き家の管理を代行するサービスも提供しています。

定期的な巡回や清掃、修繕などを行い、空き家の状態を良好に保つことで、将来的な売却や賃貸に備えます。

- リノベーション提案

空き家をリノベーションして新たな価値を創出する提案も行っています。

例えば、古い住宅を現代風に改装して賃貸物件や民泊施設として活用するなど、さまざまなアイデアを提供しています。

- コンサルティングサービス

空き家の有効活用に関するコンサルティングサービスも提供しており、所有者のニーズに合わせた最適な活用方法を提案します。

これには、法的なアドバイスや税務相談も含まれます。

- 地域との連携

地域の特性やニーズに応じた空き家活用方法を提案し、地域社会との連携を強化しています。

これにより、地域全体の活性化にも貢献しています。

イエステーションのサービスを利用することで、空き家の所有者は安心して物件の管理や活用を任せることができ、地域の空き家問題の解決にも寄与することができます。

まとめ

不動産業による空き家対策推進プログラムは、空き家問題の解決に向けた包括的な取り組みです。

不動産業者のノウハウを活用し、所有者へのサポート体制を強化することで、空き家の有効活用を促進し、地域の活性化を図ることが期待されています。

このプログラムが成功することで、空き家問題の解決だけでなく、地域社会全体の発展にも寄与することが期待されます。

先のようにイエステーションでは、空き家対策に積極的に取り組んでおりますので、きっとお役に立つ提案をさせていただきます。

※この20年間で空家総数は約1.5倍に増加しており、このうち賃貸や売却用などの2次的利用を目的としていない空家に限れば2倍近い数まで増加しています。