http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1527840936416/index.html

]]>

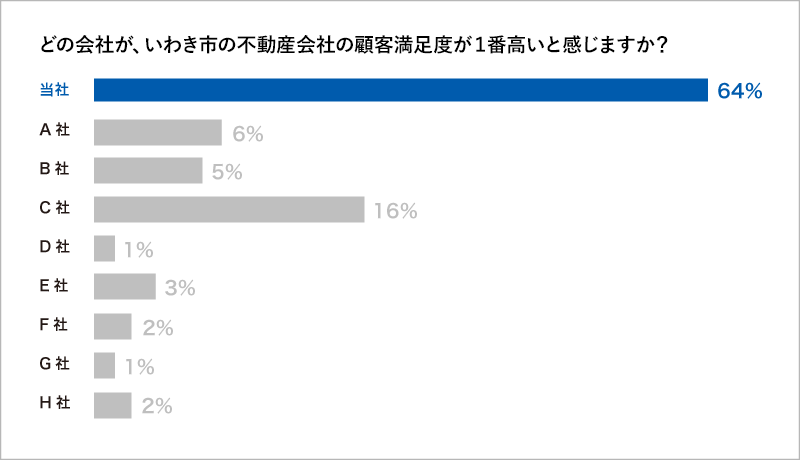

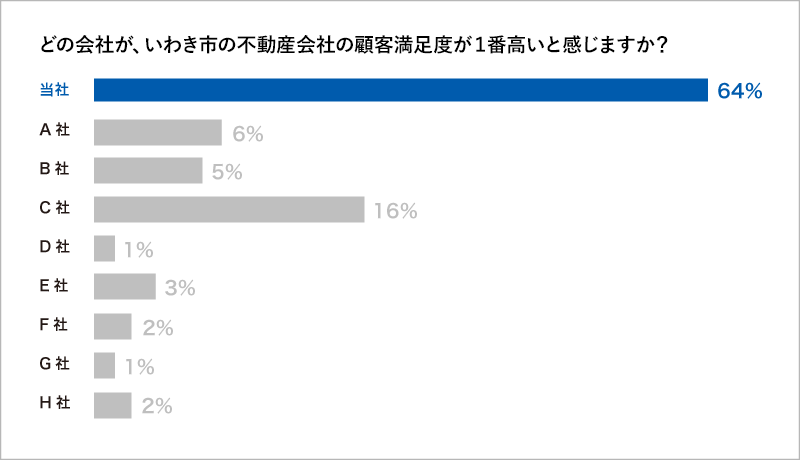

当社をご利用者の方に「いわき市にある不動産会社のうち、顧客満足度が最も高いと思うのはどちらの会社でしょうか?」との質問に対してイエステーションいわき(アドレス株式会社)が1位となり、顧客満足度が1番高いと評価を得ました。

]]>

]]>

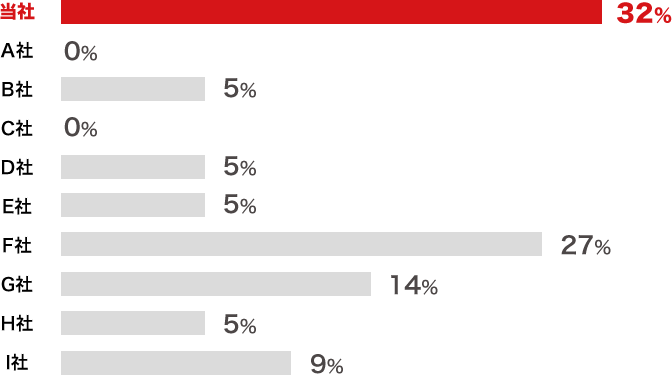

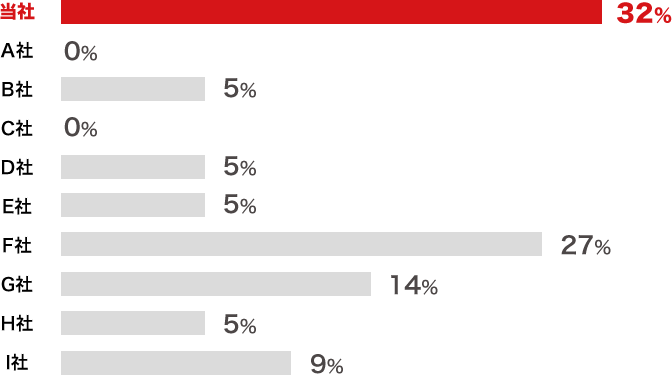

当社をご利用者の方に「名取市にある不動産会社のうち、顧客満足度が最も高いと思うのはどちらの会社でしょうか?」との質問に対してイエステーション南仙台駅前店(アドレス株式会社)が1位となり、顧客満足度が1番高いと評価を得ました。

どの会社が、名取市の不動産会社の顧客満足度が一番高いと感じますか?

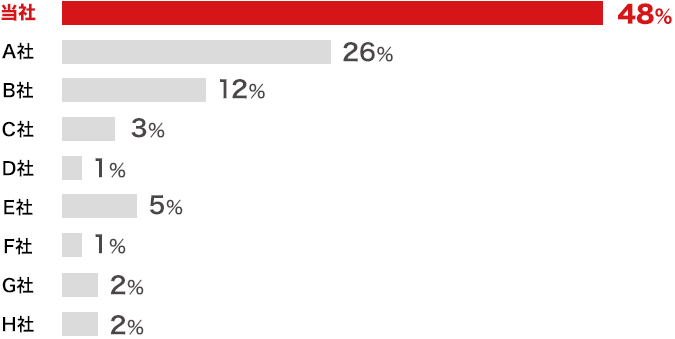

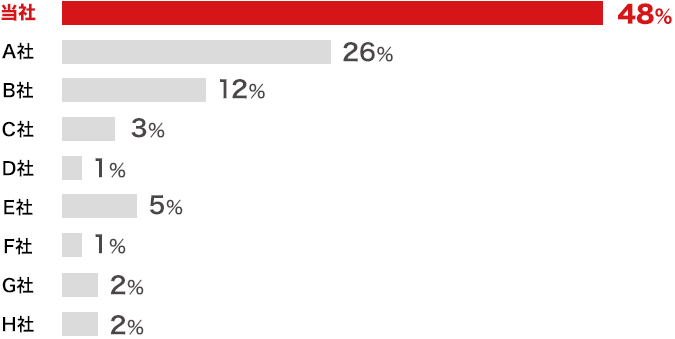

当社をご利用者の方に「岩沼市にある不動産会社のうち、顧客満足度が最も高いと思うのはどちらの会社でしょうか?」との質問に対してイエステーション南仙台駅前店(アドレス株式会社)が1位となり、顧客満足度が1番高いと評価を得ました。

どの会社が、岩沼市の不動産会社の顧客満足度が一番高いと感じますか?

]]>

旧国道沿い+間口が狭い=レンタル物置

Before

After

今回の事例は宮城県岩沼市中央。

昔ながらの地区なので道路に接している土地の幅が狭く、建物を建てるとなると奥行きのある構造になってしまう。

イエステーションではこの土地に「レンタル物置」の設置を提案。

イエステーションが土地を一括で借り、レンタル物置を運営する。

地主さんは草刈り、違法駐車などの管理から開放される。

またレンタル物置は海上用コンテナを改装したものなので、建物を建築することに比べ地主さんの精神的な負担も少なくて済む。

現在満室稼働になっており、増設を行った。]]>

老後年金での生活となっても家賃がかからないので、一生安心して暮らせます。

住宅ローンを組まれても、ローン返済後は自分の資産として残ります。

ライフスタイルに合わせて、自由にリフォームできます。

ローンを組まれて住宅をご購入された場合、団体信用生命保険に加入すること になりますので、万が一の時、残された家族にはマイホームが残りますので、 安心して暮らせます。

住宅取得に対してローンを組まれる場合、現在金利が低く、月々家賃並みのロ ーンで購入できる。

マイホームを所有しているという事で、社会的な信用が出来る。

賃貸にも、気軽に転居できるというメリットはあります。ですから、賃貸と売買どちらがお得かは、正直一概にはいえません。ですが、現在の家賃と購入後の住宅ローンを比較して、生涯居住費のシュミレーションは簡単にできます。

]]>

福島県県中地方12市町村の観光・物産PRコーナーが、8月1日から都庁舎内に設けられ、それぞれの観光や物産など都民にPRしている。

7日まで。

都庁第1庁舎1階の全国観光PRコーナーを借りて、県中地方振興局が音頭を取ってブースを設けた。

今回は須賀川市、鏡石町、天栄村の物産を中心に、郡山市、田村市、三春町、小野町、石川町、古殿町、浅川町、玉川村、平田村の観光パンフレットなど置かれ、

県中地方市町村の特色や産品をPR。

ブースには地元で採れたモモや岩瀬キュウリ、ジャガイモ、玉ネギ、それに全国名酒鑑評会で連続金賞を受けている廣戸川などの日本酒、

昔ながらの砂糖をまぶした「くまたぱん」などが人気を集め、ブースを訪れた人たちが買い求めている。]]>

。

▽日時:8月26日(日) 9:30-15:00

▽場所:ミューカルがくと館和室(郡山市開成1-1-1)

▽参加資格:小学生

▽参加費:1人2,500円、第3回・第4回同時エントリーは4,000円

▽申し込み:8月10日(金)までに入金と合わせて申し込む。Eメール:info@kids88.orgでも受け付ける

]]>

]]>

私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。専任の担当者が、詳しいご説明や不明な点など丁寧に承りますので、是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>

こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、

イエステーション郡山です。

今回のシリーズ最後として、違約金のまとめをしてみたいと思います。違約金についてですが、一般的に違約金と言っても2つに分かれます。

今までの内容と近いのですが、契約の最初に支払う「手付金(解約手付)」と「契約が成り立たなくなった事(債務不履行)による損害賠償(違約金)」があります。

今回はこの2つをそれぞれ見てみましょう!

1 手付金(解約手付け)

この意味ですが、契約の証として買い手より交付される手付金。この手付金をいついつまでになら、契約解除ができますよ。

ただし、この手付金を放棄することになります。という意味です。つまりは期限が設定されていますが、契約解除を理由を問わずに解除できるのです。

注意点としては、買い手は手付金そのものの放棄で構いませんが、売主側からの解除であれば、手付金の倍の金額を買い手に支払わなければなりません。

2 違約金

この意味としては、前にも上げました通りで、損害賠償の意味があります。その賠償額の範囲も売買代金の5~20%の中で決めます。

違約金の相場としては大体20%程度が少なくありません。つまりは、解約手付けの履行期限を経過しての契約解除はこの違約金の扱いになってしまいます。

余談ですが、違約金を20%以上に設定すると民法や消費者契約法の不当利得などの問題となってきますのでこの点も注意が必要です。

いかがでしたでしょうか。良く解除手付金と違約金の違いを「違約金」とまとめてしまっていることが多いようです。

そして良く確認をしていただきたいことが、住宅ローン特則の適用で契約解除となった際に違約金はかからないことです。

この点も良く理解しておくと契約の流れがスムーズになると思いますよ!

私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。

専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>

こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、

イエステーション郡山です。

今回のシリーズでは売却に係る書類や査定に必要な書類を見てきましたが、いかがだったでしょうか。

シリーズ最後として、会社によっては必要となる書類が違ってくる場合があります。それはどういった書類なのでしょうか?

まず地元の不動産屋さんか、それとも大手の不動産屋さんかどうかによってちがってくると思います。

なぜなら、売却予定の不動産をみている地域の不動産屋さんなら大まかなものは把握していますので、ことこまかに書類がなくても査定ができますし、まして売却に至っては特別な例を除いて必要最小限の書類で構わないと思います。

しかもその不動産を販売したところならなおさらですね。

しかし、大手の不動産屋さんなら多くの資料から査定と売却契約仲介となりますので、まずは今までご説明した必要書類の他にも参考書類を必要とするでしょう。

このように考えるとやはり地元の不動産屋さんにその売却を依頼する利点はありますね。

それ以外としては不動産屋さんの多くが加入している、不動産指定流通機構(通称 レインズ)の物件比較や、公益財団法人 不動産流通推進センターの不動産査定標準書にそっての査定となります。

つまりはあくまでの机上の査定のみなのか、ある程度の実態をもっての査定なのかの違いでの書類の違いとなってくるようです。

いかがでしたでしょうか。地元か大手かによってその違いはあるようです。

地元ならではの事情を踏まえての査定とその売却にあたっての対応となるなら、身近な不動産屋さんが良いのではないでしょうか。

私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。

専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

]]>

こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、

イエステーション郡山です。

今回が不動産売却シリーズ最後となります。今までお付き合いいただきましてありがとうございます。

このシリーズ最後として、不動産売却が決まり、その後の影響として国民健康保険料についてということで一緒に確認してみましょう!

先ず国民健康保険は聞いたことがあると思います。市町村が運営している医療保険制度のことです。その保険料は毎年前年の所得に応じて改定されています。

その改定の際に参考にする所得額ですが、前年の不動産売却によって出た譲渡所得に基づいて保険料が決められたらどう思いますか?

この売却時に売却益が出なかったときはいいのですが、所得割という項目で運営市町村によっても違いはあるのですが、基準総所得額に約7%の割合がかけられてその金額が決められていきます。

たまたま前年が2,500万円の譲渡所得が出たとして、その所得額全額からの計算で保険料が計算されたらと思うとどうでしょうか。

ただし、医療給付費分保険料上限額が54万円迄となっていますから、最高額でも54万円までです。それでもその一年だけのことなのに高額な保険料となったらと思うと大変ですよね。

そこでこの医療保険としての国民健康保険制度として、居住用の土地建物等にかかる長期・短期の譲渡所得としては、所得税計算において特別控除3,000万円があります。

この国民健康保険料の計算でも、特別控除後の基準総所得が計算に使用されるようになります。ここは大きいところですね。

つまり、居住用ではありますがその不動産の売却によって出た譲渡益は3,000万円までは国民健康保険料の計算上でも譲渡所得無しとして扱われるのです。

しかし、注意としてはこの居住用ではなかった不動産の売却の際には、特別控除は利用できません。

単純に取得費用などの諸経費を売却益から控除して出た額に対して保険料率がかけられますので、ここの部分は覚えておきたいところです。

このように税や保険の制度の仕組みの細かい点までは理解している方少ないと思います。

不動産専門家としてならそう言った疑問質問や問題に法的問題がないようにしながらも解説することができます。

これからの不動産売買にはやはり専門家が係わるほうが円滑な取引とその後の生活の見通しがたつのではないでしょうか。

私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。

専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>

こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、

イエステーション郡山です。

前回は書類の取得方法で確認してみましたがいかがだったでしょうか。

今回はよくある査定としての簡易査定の際に必要な書類としてどんなものがあるか、査定に必要な書類として整理してみましょう。

簡易査定に必要な書類は次の通りです!

≪それぞれに共通する書類≫

・本人確認書類

※身分証明書(運転免許証など)

※実印(市町村役場登録印)/印鑑証明書(3か月以内のもの)

※住民票(3か月以内のもの)

・登記済証・登記識別情報

・土地測量図・境界確認書

・固定資産税通知書・固定資産税評価証明書(最新のもの)

≪一戸建ての査定に必要な書類≫

・建築確認済証・検査済証

・建築設計図書

・工事記録書など

≪分譲マンションの査定に必要な書類≫

・マンション管理規約

・マンション使用細則

・マンション維持管理費明細

・耐震診断報告書

・アスベスト使用調査報告書

≪その他あるとよい書類≫

・購入時の契約書

・重要事項説明書

・購入時の説明資料(パンフレットや折り込み広告など)

・借入残高証明書

・地盤調査報告書

・住宅性能評価書

・既存住宅性能評価書

意外と売却に必要な書類よりは少なそうですね。でも具体的に売却予定額を見積もりする際はなるべく多くの分析資料があると査定上は精度の高い金額が出せます。

実際に売却することになった際も大きく変わることもなくなるようです。

私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。

査定についても気軽にお問い合わせください。必要により詳しいご説明も致します。またご不明な点なども丁寧に承ります。

是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>

]]>

]]>

当社をご利用者の方に「岩沼市にある不動産会社のうち、顧客満足度が最も高いと思うのはどちらの会社でしょうか?」との質問に対してイエステーション南仙台駅前店(アドレス株式会社)が1位となり、顧客満足度が1番高いと評価を得ました。

当社をご利用者の方に「岩沼市にある不動産会社のうち、顧客満足度が最も高いと思うのはどちらの会社でしょうか?」との質問に対してイエステーション南仙台駅前店(アドレス株式会社)が1位となり、顧客満足度が1番高いと評価を得ました。

]]>

]]>

![]()

今回の事例は宮城県岩沼市中央。

昔ながらの地区なので道路に接している土地の幅が狭く、建物を建てるとなると奥行きのある構造になってしまう。

イエステーションではこの土地に「レンタル物置」の設置を提案。

イエステーションが土地を一括で借り、レンタル物置を運営する。

地主さんは草刈り、違法駐車などの管理から開放される。

またレンタル物置は海上用コンテナを改装したものなので、建物を建築することに比べ地主さんの精神的な負担も少なくて済む。

現在満室稼働になっており、増設を行った。]]>

今回の事例は宮城県岩沼市中央。

昔ながらの地区なので道路に接している土地の幅が狭く、建物を建てるとなると奥行きのある構造になってしまう。

イエステーションではこの土地に「レンタル物置」の設置を提案。

イエステーションが土地を一括で借り、レンタル物置を運営する。

地主さんは草刈り、違法駐車などの管理から開放される。

またレンタル物置は海上用コンテナを改装したものなので、建物を建築することに比べ地主さんの精神的な負担も少なくて済む。

現在満室稼働になっており、増設を行った。]]>

]]>

]]>