今回は福島県いわき市にある常磐軟式野球スポーツ少年団を紹介します。

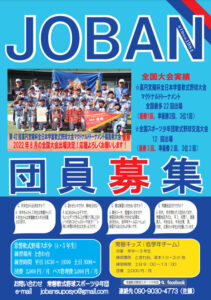

常磐軟式野球スポーツ少年団とは?

常磐軟式野球スポーツ少年団は、昭和59年に創立しました。

年中~小学3年生は常磐キッズ(低学年チーム)、小学4年生~5年生が常磐軟式野球スポーツ少年団として所属しています。

野球の大好きな子たちがときわ台にある練習場や湯本小学校で日々切磋琢磨しながら練習に励んでいます。

全国大会常連の強豪チーム

様々な大会で優勝し全国大会の常連となっている常磐軟式野球スポーツクラブはいわきのみならず福島県内でも1,2を争う強豪チームです。

先日の「高円宮賜杯 第42回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 福島県大会」で優勝、そして8月に神宮球場をメインに行われる全国大会へ出場が決まっています。

また、同じく先日行われた「第15回GasOneカップ学童軟式野球選手権福島県大会」でも優勝し、9月にはGasOneカップ東日本大会に出場が決まっています。

全国の歩合での活躍が楽しみですね!是非皆さんも応援下さい!

常磐軟式野球スポーツ少年団

▼HP

http://joban-suposyou.com/

▼Facebook

https://m.facebook.com/jobansuposyo1984

▼お問合せ先

E-mail:jobansuposyo@gmail.com

▼HP

http://joban-suposyou.com/

https://m.facebook.com/jobansuposyo1984

▼お問合せ先

E-mail:jobansuposyo@gmail.com