今回は、那珂市の静(しず)地区にある静神社をご紹介いたします。静という名前の由来となったのは、奈良時代の『常陸国風土記』久慈郡の条にある「静織(しどり)の里」の文字で、そこから綾を織る人がここで初めて織物を作ったと推測されています。また平安時代の『和名類聚抄』には、常陸国久慈郡に「倭文郷(しどりごう)」の記載があり、この「しどり」が「静(しず)」の由来であると考えられています。

茨城県に古くから伝わる織物との深い関係

静神社には、古来より、織物との深い関係が伝えられています。

この時期、麻を原料として麻布を作る技術が発展し、麻布を原料とした衣服が庶民に広がりました。常陸国はその特産地であるとともに、静神社がその生産に関与したとする説があります。

また茨城には麻生(あそう)という地名もあり、麻の産地として名高かったことが伺えます。

麻布が持つ涼しさとざっくりとした着心地。麻布を見たとき、そんな茨城県の歴史に思いを馳せるのもいいものです。

また、長い歴史のうちに火災に遭っています。天保12年(1841年)の火災で本殿は焼失しており、現在見られる本殿は徳川斉昭の指示によって1845年に再建されたものです。その火災で当時の神木は枯れてしまいましたが、巨大な切り株は今も境内にあって当時の偉容を伝えています。

▲火災前の神木の巨大な切り株

▲火災前の神木の巨大な切り株

「茨城百景」の石碑

静神社の現地に行けば、大きな鳥居の近くに「茨城百景」の石碑があり、その奥に見える長い階段の遙か上に本殿があります。

かなりの段数のある階段には一瞬ひるんでしまいますが、ゆっくり上ってみましょう。

▲茨城百景の石碑

▲茨城百景の石碑

▲本殿へ続く階段

▲本殿へ続く階段

「織姫」像

階段を上っていくと、やがて境内の神門前に、東京織物卸商業組合が寄進した「織姫」像が見えてきます。古来、機織りは女性の仕事でした。

さらに神門をくぐると、玉砂利を敷き詰めた広々とした境内には入母屋造りの本殿が見えてきます。

静神社では、四季おりおりの風情を楽しむこともできます。春には、境内にある御神木の山桜、初夏から夏には参道の新緑。秋、御神木の隣にある山茶花。そして正月には初詣。また、隣接された「静峰ふるさと公園」に行けば、たくさんの桜が目を楽しませてくれます。静神社は、今も地域の人の守り神となっているのです。

静神社

〒319-2106 茨城県那珂市静2

このエリアのイエステーション店舗情報

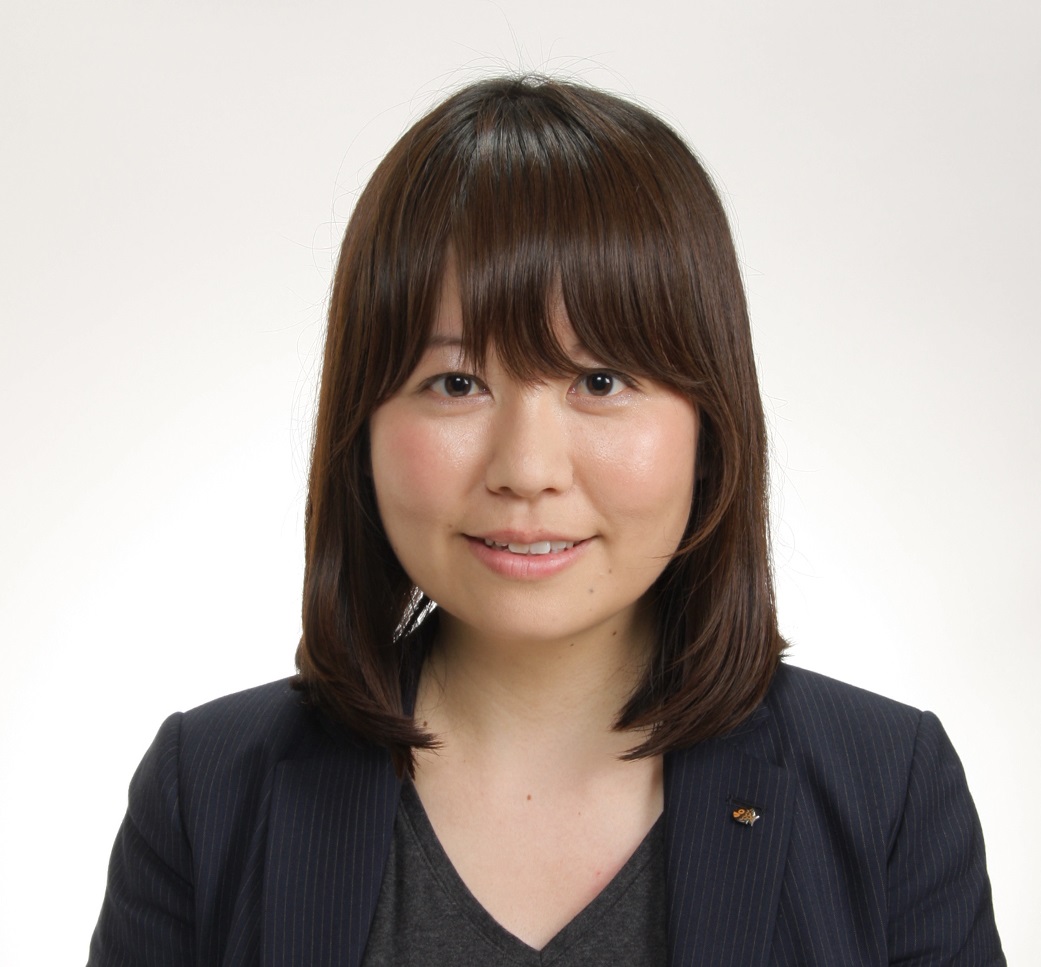

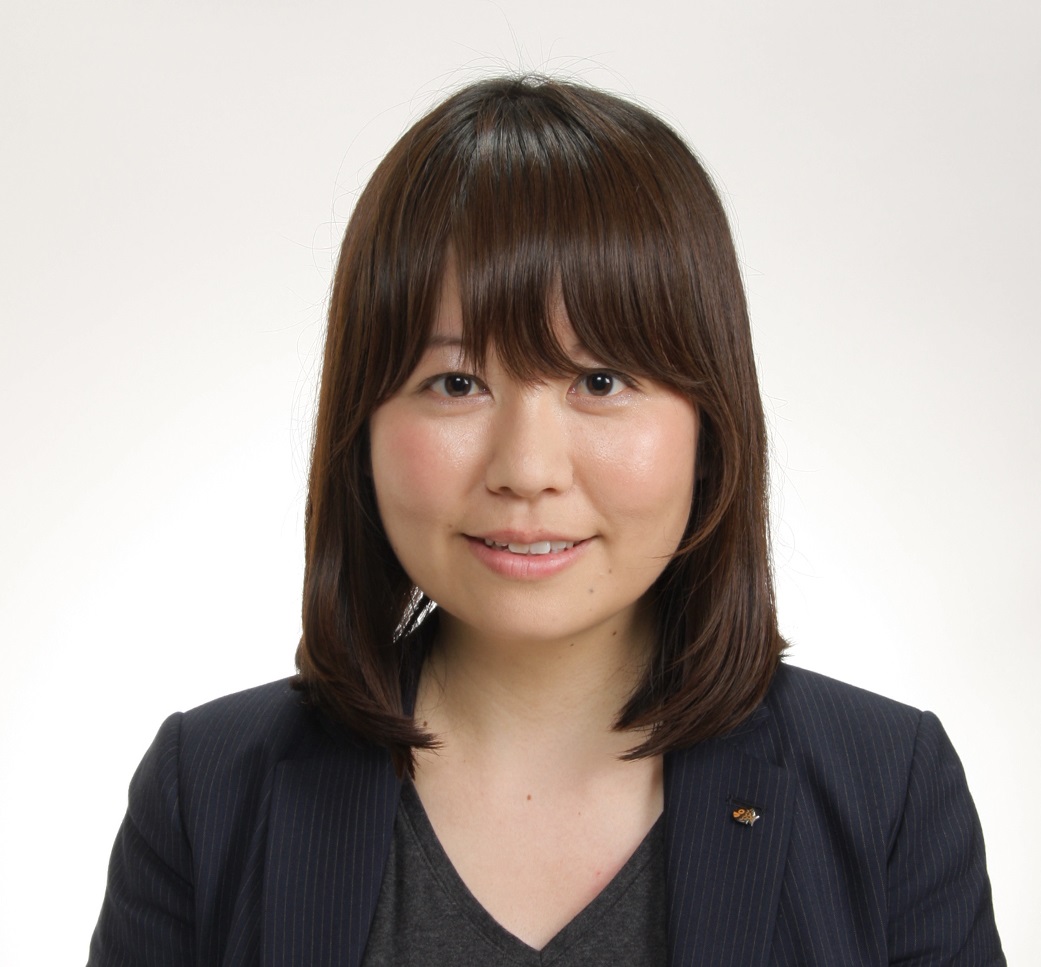

お客様の背景

売主様

氏名:N様(30代)

ご職業:会社員

お住いの地域:宮城県名取市

ご相談地域:宮城県名取市

問い合わせ方法:リピート(ご購入実績あり)

買主様

氏名:K様(50代)

ご職業:経営者

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

もともと3人暮らしのご家庭だったのですが、6人で住むことになったため、手狭になるご自宅の売却を決意されたようです。実はこの売却する家を販売したときの担当も私で、1年しか経っていなかったので少し驚きました。定期的にコンタクトを取る関係のお客様だったため、その流れでご相談をいただいた次第です。不安に感じていらっしゃったのは住宅ローンの返済と、こだわりを強く出した住宅に買い手がつくかどか、そして住み替えのタイミングでした。

買主様

海外の労働者を受け入れるお仕事をされていたため、その方々が住める住宅をご所望でした。社員寮として活用するイメージです。大きくて会社から近い物件が本件のニーズでした。不動産売買の経験と知識が豊富な方だったので、知っているが故に様々な部分が気になっていたようです。特に懸念されていたのはスケジュール感。ご自身が望むタイミングで引っ越しができるかどうかを重視されていたので、当社の営業担当にもスピード感を求められていたと思います。

ご提案した解決策

売主様

現実的な数字の話や厳しいスケジュール感について、念入りにご説明しました。奥様は「やっぱりそうだよね」というご反応。ただ、奥様も私も「とりあえずやってみなければ始まらない」という考えなので、お任せいただけることになりました。これも前回の担当時代から培ってきた信頼関係があってのものでした。無事に成約に結びついてホッとしています。

買主様

スケジュール確定が本件の重要なポイントだったので、売主様と売却スケジュールを綿密に調整しました。当然、買主様にも「安心してください。いつまでに可能です」としっかりとコミットしなければならなかったため、ご両者に対して念入りにフォローを行い、無事成約に至りました。

担当営業より

イエステーション岩沼店 課長

伊藤 有香理

私は担当しているお客様が多いのですが、担当することになった仕事にはとにかく全力で向き 合っています。普通の営業マンであればここまでできないだろう、というレベルまでやっている 自負があります。それもこれも、お客様から日々たくさんのご依頼をいただけているからに他なりません。同じ案件はひとつとしてないので、毎回勉強させていただく気持ちで臨んでいます。

この担当者がいる店舗情報

住み替え時に売却を先に行う

メリット・デメリット

住み替えをするためには、今住んでいる自宅の売却と新居の購入を並行してすることになります。

タイミングによって、「売り先行」になったり、「買い先行」になったりします。

この記事では、売却を先に行う「売り先行」するときの住み替えの手順や、売り先行のメリット・デメリットについて解説します。

売り先行と買い先行

住み替えるための売却はタイミングによって、自宅を先に売却する「売り先行」と新居を先に購入する「買い先行」になることがあります。

できれば自宅の売却と新居の購入が同じ日にできれば、資金繰りや引越しの都合もよいのですが、それぞれに買主と売主がいるのでなかなかタイミングがあわず難しいことがあります。

「新居は決まったのに自宅がまだ売れていない」とか「自宅が売れたのに新居が決まらない」ということもあるのです。

そのため、ベストな「売り・買い同時」ができなくて、やむを得ず売り先行や買い先行になってしまうことになります。

「売り先行」の住み替えの流れ

住み替えが売り先行になった場合の住み替えの流れは次のようになります。

- 自宅の売却

- 仮住まいに転居

- 新居の購入

- 新居への転居

自宅を売却すれば原則として自宅を引渡すことになります。

そのため、新居の購入が終わるまでは仮住まいです。

買主が購入した自宅をすぐに使わなければ賃借して引き続き住むことができますが、購入者が不動産会社など特殊な場合に限られるでしょう。

売り先行のメリット

自宅を先に売却すると以下のようなメリットがあります。

- 資金にゆとりができる

- 購入希望者に直接アピールできる

- 売却をあせらない

資金にゆとりができる

先に新居を買ってしまえば新居のローンと現在の自宅のローンとの二重のローンを負担することになりますが、売りが先行することでダブルローンを避けられます。

また、自宅の売却を先にするので資金計画をたてやすく、新居の購入に頭金として多く費やすことも可能になります。

住宅ローン控除を活用したい場合には余裕資金を預金や投資に回すなどゆとりをもって資金繰りを計画することができます。

購入希望者に直接アピールできる

自宅に住んだまま売却活動をするので、内見にも立ち会います。

購入希望者が訪問したときに、買い物や近所の方の情報を説明すれば購入希望者も安心するでしょう。

また、部屋や設備、リフォーム状況など自宅の良さを直接アピールできるのも売り先行のメリットです。

売却をあせらない

新居を先に購入すると今の自宅のローンと新居のローンとのダブルでローンを負担することになります。

そのため、早く売却しなければならないとあせってしまうこともあるでしょう。

売り先行なら当初の売却希望額に届かなければじっくり待てるので、売り急いで安く売却してしまうような事態を避けることができます。

売り先行のデメリット

住みながら売却活動をして直接購入希望者にアピールできるのはメリットではありますが、それを負担に感じる方もいるでしょう。

内見を負担に感じる方にとっては売り先行のデメリットになります。

また、自宅を先に売却したために引き渡しをすれば仮住まいになってしまいます。

仮住まいを避ける方法

仮住まいをすると新居の引渡しまで家賃を支払わなければなりません。

賃借するために敷金・保証金や賃貸の仲介手数料も発生します。

仮住まいへの引越しと新居への引越しと2回の引越しがあるので、引越し費用や労力が2倍になります。

また、新居の購入が前提なので比較的短期の賃借になり、貸してくれる大家を見つけにくいこともあります。

このような仮住まいを避けるために不動産会社に自宅を買ってもらうのも一つの方法です。

リースバックに対応している不動産会社もあるので相談してみましょう。

住み替えにかかる税金特例

住み替えには下記のような売却にかかる譲渡所得税の特例や購入にかかる住宅ローン控除の特例などいろいろな特例が利用できますが、特例同士を併用できないことがあります。

- 3,000万円特別控除

- 買い替え特例

- 譲渡損失の損益通算

- 住宅ローン控除

たとえば、3,000万円の特別控除を利用した場合には3年間住宅ローン控除を利用できない等の制限があります。

No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

住み替えの場合には、どの特例を利用するのがベストなのか、十分に検討しましょう。

住み替え成功には不動産会社の選択が重要

住み替えのための購入・売却は同時にするのがベストです。

そのため、不動産会社の協力は欠かせません。

仲介を依頼する不動産会社はできるだけ1つの会社にまかせればタイミングの調整がとりやすくなります。

不動産を売却するときには、なるべく複数の不動産会社から査定を得ることが大切です。

複数の会社に査定を依頼して、その過程で最も信頼できる不動産会社に仲介を依頼しましょう。

境界トラブルの解決方法

境界は普段の生活には全く支障がないものの、いざ明らかにしようとすると思わぬ隣人とのトラブルに発展してしまうこともあります。

お互いにお隣同士なのでできるだけトラブルは避けたいもの。

この記事では境界トラブルの事例にはどのようなことがあるのか、境界トラブルの解決方法について解説します。

土地の売却には境界確定、確定測量が必須

以前は必ずしも要求されていなかった売却前の境界確定や確定測量が近年では当然のように行われるようになりました。

そのため、日々の暮らしの中では特に意識されない土地の境界がいざ売却するとなれば急に重要視され、時には仲が良かったお隣さんとの争いにまで発展してしまうこともあります。

境界確定や確定測量をするには隣接地の所有者に立ち会ってもらわなければなりません。

隣地の所有者が亡くなってしまい相続人がわからないことや、隣地の所有者が境界確認に立会しないようなことがあれば境界確定も確定測量もできなくなってしまいます。

このようなことがないように、普段から近所づきあいは大事にしたいものです。

また、市道など公共の道路などに接している土地なら市町村役場の担当者も立ち会います。

日程調整のために1か月程度かかることもあるため、境界確定をするときには早めに予約をしておきましょう。

境界確定や確定測量をする理由

売却前に境界確定などを行うようになった理由には土地の価格に対する意識の変化や測量技術の向上があげられます。

土地の価値に対する意識の変化

土地に対する意識が変化してきたことが一つの理由です。

日本では、昭和30年代の高度経済成長期を経て不動産の価格は上昇してきました。

また、マイホームをもつことがステータスとなり、個人が家をもつことが当たり前になり個人向けの住宅ローンの取扱件数も増加し続けています。

このことから不動産の価値がとても重要視されているのです。

測量技術の向上

以前の測量技術と比べて近年では飛躍的に向上した測量技術によって、以前の資料だと実際とあっていないことがあります。

昭和30年代半ばまでは、課税のための資料として市町村役場で管理されていた土地台帳が課税と切り離されて法務局が管理することになりました。

法務局には昭和35年以降順次分筆などがされた土地について測量図を保管することになりましたが、この当時の測量は平板やそろばんを使って測量図を作っていました。

現在ではGPSを利用して座標軸を測量図に反映することになっています。

そのため測量精度が大幅に向上しているので改めて測量しなおすと登記記録の面積と異なることも珍しくないのです。

境界トラブルになる事例

ここでは、境界トラブルになってしまうのはどのようなことがあるのか、実際の例を紹介します。

長年の思い込みで譲れない

勘違いをして境界を覚えていたのがそのまま長年続いたので誤った境界をそこだと思い込んでいるために境界確認に応じてもらえないことがあります。

たとえば、ブロック塀が境界だとしてもブロック塀には厚みがあるため外側と内側、中心線のいずれかによって大きく境界がずれてしまいます。

巾10㎝でも奥行10mなら全体で1㎡面積が違ってくることになり、東京都心なら100万円の差がでることもあります。

このように境界がずれることで財産的価値が大きく変わるのでなかなか折り合いがつかないことになってしまうのです。

屋根の庇(ヒサシ)の越境を黙認していた

屋根の庇など建物の構造物が越境していることが紛争のもとになることがあります。

境界は土地の平面上だけでなく、空中や地中にも及びます。

レンジフード、エアコンの室外機、上下水道管、ガス管、汚水桶などが境界上にあることが見受けられます。

普段の生活には影響がないためそのままになっていたことが、売却に伴う境界画定で発覚、改めて認識することがほとんどです。

このような場合には、冷静に現実を認識し確認しあうことが大切です。

越境している構造物を撤去できればよいのですが撤去が不可能であれば後日のために「境界確定書」「越境の確認書」「(売却や相続するときの)引継ぎ書」「合意書」などの書面を作成して、後日改めて紛争にならないように対処しておきましょう。

工事などのために一時撤去した境界標が正確に復元されなかった

道路の敷設、塀を新たに作るためや駐車場を整備するため、下水道を埋設するためなどを理由に境界標を一時的に撤去したものが元の位置に正確に復元されていないために紛争になることがあります。

境界標が撤去されるおそれがあるときには、工事を発注する市町村役場の担当者や隣地の所有者などに注意を促すことが必要です。

現場で作業をしている作業員に注意しても効果は期待できません。

工事が始まる前に現地で利害関係人全員が立会して境界標の場所、周囲の構造物との位置関係を確認、図面を作成し写真で記録するなど原状を復元できるように資料を整えておけば後日のトラブルを防ぐことができます。

当事者間で分筆の合意をしたが登記をしていなかった

当事者間で分筆など筆界と異なる場所を境界とする合意ができていても登記をしていないために法務局が把握している境界(筆界)と現実の境界(所有権界)とが異なることがあります。

法務局が管理する筆界は合筆や分筆をしなければ書き換えられず当事者が勝手に変更することはできません。

一方で所有権が及ぶ範囲となる所有権界は当事者が合意によって変更することができます。

筆界がギザギザになっている不整形地では使い勝手が悪いので当事者同士が話し合って整形地として利用するような例です。

筆界と所有権界が通常は一致しているのが原則ですが、このようなことから一致していないことがあります。

境界標を勝手に移設した

境界標が知らない間に移動されていたと紛争になることがあります。

境界標を勝手に移設するのは違法であり刑法(262条の2)によって処罰されます。

刑法 | e-Gov法令検索

たとえ自分自身が設置した境界標であっても、損壊、撤去するようなことは違法なので注意しましょう。

境界トラブルの解決方法

境界の確定でトラブルになったときの解決方法では近隣関係なので、まずは当事者同士の話し合いで解決できるのが最もよいのですが、当事者同士だと感情的になってしまいうまく話し合いができなくなることもあるでしょう。

ここでは、境界トラブルの解決方法を紹介します。

- 地積測量図で確認する

- 筆界特定制度を利用する

- 土地家屋調査士会ADRを利用する

- 訴訟する

地積測量図で確認

法務局に測量図が備え付けられているかを確認して、測量図をもとに境界を確認する方法です。

地積測量図で確認しても当事者同士で境界が確定できないときには、土地家屋調査士に相談してみましょう。

土地家屋調査士は測量と登記の専門家です。

土地家屋調査士に依頼すれば、法務局の登記記録や図面、また市町村役場で保管されている資料から土地の歴史を調査、さらに現地の測量を通じて合理的な境界を示してくれるでしょう。

筆界特定制度を利用する

法務局に境界画定について相談すれば法務局の「筆界特定登記官」が筆界を特定してくれる筆界特定制度があります。

筆界特定の申し出を受けた登記官は民間の筆界調査委員の意見を踏まえて筆界を特定します。

この筆界特定は新たに筆界を決めるのではなく、法務局の登記記録・備え付けの図面、現地の調査などから過去に定められた筆界を明らかにする作業です。

この筆界特定を利用すれば、費用が安く、訴訟よりも早く筆界を特定できるのがメリットです。

ただし、筆界特定は筆界を特定するだけであり、所有権の範囲を定めるものではありません。

そのため、所有権の範囲についても争いたい場合には、次の土地家屋調査士会ADRあるいは訴訟をすることになります。

土地家屋調査士会ADRを利用する

土地家屋調査士会ADRは筆界だけでなく、所有権が及ぶ範囲も含めて解決を図ろうとするものです。

各県の土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターが弁護士と協力して当事者同士の話し合いを調整し筆界や所有権が及ぶ範囲(所有権界)の早期解決を目指すものです。

訴訟する

当事者間での話し合い、筆界特定制度、土地家屋調査士会ADRなどで解決できなければ訴訟を提起し裁判所で争うことになります。

これまで何度かでてきたように、「筆界」と「所有権界」とは異なるものなので、どちらを争うかを明確にして訴訟を起こします。

境界確定訴訟では裁判所が独自に境界を定め、これに対して異議の申立てはできません。

所有権界を定めるためには所有権確認訴訟を提起します。

いずれも裁判手続きになるため、判決までには時間がかかること、裁判で争うことから隣人との関係修復は難しくなってしまうこともあります。

※イエステーションでは、このようなトラブルを事前回避するため、測量会社と提携を結び事前に隣地境界の確認を実施しております。

土地を売るなら隣人に?!

土地を売却しようと思ったときには、まず隣地の所有者に相談してみましょう。

「隣の土地は借金してでも買え」とか「隣地は倍出しても買え」ということを聞きますが、隣の土地を買うとどのようなメリットがあるのでしょう。

メリットがあれば隣の方に売りやすいですよね。

今回は隣の土地を売買するメリットやデメリット、隣だからこそ気をつけておきたいことについて解説します。

隣地を買うとよいこと

隣の土地を購入するとよいことは次のようなメリットがあるからです。

- 土地の形がよくなる

- 使い勝手がよくなる

- 知らない人が来るのを防げる

- 相続税対策として利用できる

土地の形がよくなる

今所有している土地が三角地や旗竿地、道路に対して間口が狭いなどの非整形地だったときに隣地を買い増すことで整形地になることがあります。

また、隣地が角地であれば今もっている土地の価値も上がることが期待できます。

使い勝手がよくなる

隣地を購入することで自宅の庭にできたり、駐車場として利用したりできます。

家庭菜園も可能です。

子どもが大きくなれば隣に家を建てて住むこともできます。

また、土地が広くなれば容積率や建ぺい率があがるのでもっと広い家を建てることができるようになります。

アパートを建てて賃収を得ることも期待できます。

知らない人が来るのを防げる

隣地が他人に売却されると商業施設ができて環境が悪くなることや、どのような人が引っ越して来るのか不安ですが、自分が買っておけばそのような心配はありません。

相続税対策として利用できる

不動産は市場価格ではなく税務署が評価した価格で相続税を計算しますが、市場価格よりも税務署の評価額の方が低いのが一般的です。

そのため現金で相続するよりも不動産にかえたほうが有利に相続できることになります。

また、宅地であれば「小規模宅地等の特例」が利用できるためさらに相続税を安くすることができます。

このようなことから購入する土地が隣地であれば先のメリットもあることから相続税対策としても有効に利用できるといえます。

隣地ゆえのデメリット

いつもは気軽に世間話を交わしている間柄であるがために隣同士で売買をするのは難しいといえます。

それは次のようなことがあるからです。

強引な交渉で気まずくなってしまう

隣の方が売却や購入をする気持ちがないのに強引に話をすすめると、お互いにやな気持になってしまい、交渉が決裂した後でも隣に住んでいれば気まずい気持ちをひきずってしまうことになります。

交渉が難しい

隣の方同士でも、いざ売買をするとなると価格や条件の交渉をしなければなりません。

しかし、隣人同士だからこそ思い切ってドライな交渉をしにくいことがあります。

売買交渉の前にしておくこと

実際に売買交渉を始める前に準備をしておくことが大事です。

ここでは、隣地を購入する前にしておくことを解説します。

隣地の所有者がどのように考えるかがわかっていれば売買交渉にのぞみやすくなります。

相場について理解しておけば価格交渉もしやすくなるでしょう。

- 法務局で状況を調べる

- 土地の利用方法を考える

- おおよその相場を調べておく

法務局で状況を調べる

法務局には土地の所有者が誰か、借入による抵当権などの担保が設定されているか、などがわかる登記記録が保存されています。

また、地形がわかる公図や測量図が備え付けられています。

隣地の購入を検討する前に法務局で隣地の状況を確認します。

土地の利用方法を考える

隣の方が土地を購入すればどのようなメリットがあるでしょうか。

土地の形が悪いので将来のために整形地にしたいとか、駐車場がほしいから隣地を購入するような例です。

子どもが大人になり、増築などを計画している様子はないでしょうか。

なお、農地であれば売買に制限があったり、地域によっては用途地域や建築制限があったりして想定したプラン通りにできないことがあるので想定した利用ができるのか事前に確認をする必要があります。

おおよその相場を調べておく

新聞紙の折込チラシや不動産情報誌などで市場の相場を知ることができます。

ただし、これらは売却希望価格なので実際には安く売買がされていることもあります。

実勢価格を知るためには、国土交通省が売買実績を公開しているのでこれらのサイトが参考になるでしょう。

不動産取引価格情報検索

売買交渉を始める前に購入するなら上限価格を、売却するときには最低価格を決めておけば交渉をスムーズにすすめることができます。

不動産会社に相談する

隣の方との関係によっては直接交渉すると隣人関係をこわしてしまうおそれがあるので売買交渉の専門家として不動産会社に相談をしてみましょう。

不動産会社なら実際の市場価格も確認できます。

また、法務局での調査もしてもらえるのでわかりにくい登記の内容もくわしく説明してもらえ、各種の制限についても不動産会社に確認できるので安心です。