一言で言えば、「雑種地」の売却は可能です。ただし土地の売買には様々な規制があり、その規制は雑種地にも及びます。

今回は「雑種地とはなにか」から「雑種地にかかる規制」について解説します。

雑種地とは

ここでは雑種地とはなにか、宅地などほかの土地とどこがちがうのかについて説明します。

不動産登記法による地目

不動産の用途や面積、権利関係を公示する機能をもつ登記制度を規制する「不動産登記法」ではその土地がある場所や面積とともに「地目」を登記事項とすることと定めています。

地目はその土地の主要な用途を表しています。

雑種地とは地目の一つで、不動産登記規則が定める「宅地」「山林」など他の地目にあてはまらない利用をされている土地を「雑種地」としています。

不動産登記法第34条で地目が登記事項の一つとされ、不動産登記規則によって登記する地目の種別が下記のように定められています。

(地目) 第九十九条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。 不動産登記規則 | e-Gov法令検索 |

地目がどのように判定されるのか区分の詳細は不動産登記事務取扱手続準則第68条・第69条に定められているので参考にしてください。

不動産登記事務取扱手続準則

課税上の地目

相続税や固定資産税などの税金は地目によって評価額が異なります。

ただし、登記記録に記載されている地目に左右されず課税時期(例年1月1日または12月31日)の現況によって判断されることに注意しましょう。

つまり、登記記録上で「雑種地」になっていても、土地上に建物が建っていれば「宅地」として評価されます。

課税上の地目も登記法に準じて判断されます。

以下国税庁のサイトから援用して紹介します。

土地の地目の判定|国税庁

宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |

田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |

畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |

山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |

原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |

牧場 | 家畜を放牧する土地 |

池沼 | かんがい用水でない水の貯留池 |

鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |

雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 駐車場(宅地に該当するものを除きます。)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となります |

申請しなければ地目は変わらない

土地の地目が登記事項になっていることは先のとおりですが、土地の現状と登記記録は必ずしも一致していません。

不動産登記法上では法務局が「職権で地目変更登記ができる」とされているものの(不動産登記法第38条)ほとんどの場合法務局が現地調査を行い職権で地目変更の登記をすることはありません。

地目が「雑種地」となっている土地に家を建てれば現状は「宅地」となり、雑種地を利用して家庭菜園を継続して農作物を作っていれば現状は「畑」となります。

その他「田」や「畑」が耕作放棄されて荒廃すれば現状は「原野」となるでしょう。

このように現状を変更しても所有者から法務局に対して地目変更の手続きを申請しなければ、ほとんどの場合登記記録には反映されないことになります。

なお、登記地目は現況を反映することがたてまえとなっているので、現在雑種地の土地を駐車場として利用しているままで宅地に地目変更登記を申請しても受理されません。

宅地に地目変更登記するためには地上に家が建つか、少なくとも水道・ガス・下水処理施設などが整備されて住宅が建ち住宅の敷地として利用できることが条件になります。

現実に雑種地を宅地に地目変更登記をするときには難しい場合もあるので事前に専門家である土地家屋調査士に相談しておきましょう。

雑種地にかかる規制

雑種地との理由で規制はありませんが、現況や立地によって規制の対象となることがあります。

ここでは、どのような規制が適用されるか主要な3点を解説します。

現況が農地だと農業委員会への届出や許可が必要

登記記録上の地目が雑種地であっても、現況が田や畑など「農地」であれば農業委員会への届出や許可が必要になります。

家庭菜園として利用を継続している場合など固定資産税を安くするために農地として課税するように申告して認められたような事例があてはまります。

現況が農地であれば売買契約ができません。

農業委員会での手続きが必要になるため、売却するときには事前に現況を確認しましょう。

固定資産税の課税証明書には登記地目と現況地目が併記されているので課税上の地目が確認できます。

注意が必要なのは、登記地目が雑種地でも現況が農地(田や畑)であれば農業委員会に対する届出や許可が必要になるところ、登記地目が農地であれば現況が既に雑種地になっていても農業委員会への手続きが必要なことです。

現況あるいは登記地目が農地であれば農業委員会への手続きが必要な点を抑えておきましょう。

都市計画法による規制

地域によって都市計画による規制が定められています。

都市計画では「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」を定める区域区分があり、市街化区域では優先的に市街化が計画的に行われ、市街化調整区域では市街化を抑制するように区域区分がされています。

すなわち、市街化調整区域では市街化を抑制されるため建築許可がおりにくいのです。

また、地域の用途を定めて住居地域、商業地域、工業地域など「用途地域」別に建物の用途・容積率・建ぺい率などを規制しています。

その他秩序ある開発行為が行われるように各種地区計画が定められているのでこの都市計画に準拠するように規制されます。

このため売却しようとする雑種地がどの区域区分にありどのような用途地域にあるかによって購入希望者が異なり需要も違ってくることになります。

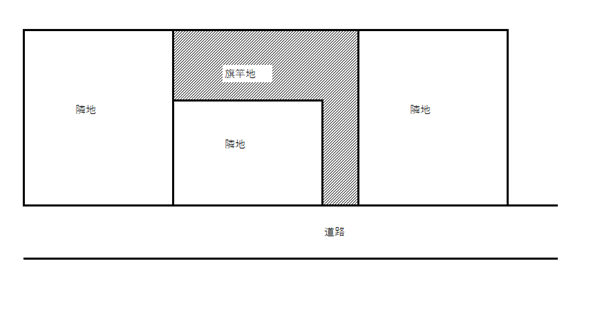

建築基準法による規制

雑種地に建物を建てるためには建築基準法の規制が及びます。

市街地の環境維持のために容積率や斜線制限、用途地域ごとの建築制限、災害時の避難・消防等の経路を確保するための接道規制などがあります。

土地を売却するときには住宅を建てられる条件にあえば有利な売却が期待できます。

そのため、建築基準法によって求められる道路に2メートル以上接していること(接道義務)のほか、前面道路の幅員による斜線規制、防火地域・準防火地域の区分により求められる建物の防火措置などによって求められる建物の防火性能など建築基準法による制限がどのようにされているかを確認しておけばどのような購入希望者がターゲットになるかを予測できることになります。

不動産会社に相談してください

雑種地を売却しようとするときには、上記のようにいろいろな規制にかかることがあります。

土地を相続したものの遠隔地にあるため現地の利用状況がわからないこともあるでしょう。

雑種地を売却しようと思ったときには、不動産会社に相談してください。

土地の立地にあった購入層を予測して的確な販売戦略をたてることができます。

ただし、不動産会社に相談するときには複数の不動産会社に相談することをおすすめします。

複数の不動産会社に相談することで販売計画の立て方や査定についていろいろな提案がされます。

その過程で最も信頼できる提案をしてくれる営業担当者をみつけることができれば雑種地の売却もほぼ成功したといえるでしょう。