居住が難しい古家付きの土地を売却したい場合に、「古家を解体する必要があるとしたら、解体費用はいくら?」「古家を解体せずに売却できる?」などの疑問をお持ちではないでしょうか。

解体費用は意外と高額なので、土地の売却益が極端に減少しないように売却プランを組み立てたいですよね。

そこで今回は、年間1000件以上の不動産売却相談を承っている福島県・宮城県・茨城県の不動産会社『イエステーション』が、古家付き土地の古家の取扱い・売却時の注意点などを、わかりやすく解説します。

売却益をなるべく多く手元に残しながらスムーズに土地を売却するために、ぜひ最後までごらんください。

目次

Toggle古家付き土地を売却する際の解体費用相場|解体に伴う諸費用も紹介

古家付き土地を売却する際に一番気になるのは、「解体して売却するとしたら、解体費用はいくら?」という点ではないでしょうか。

はじめに、古家の解体費用相場を紹介します。

古家の解体費用相場

建物の解体費用は、構造によって大まかな相場を想定できます。

| 構造 | 解体費用相場 |

|---|---|

| 木造 | 3〜6万円/坪 |

| 鉄骨造 | 3〜8万円/坪 |

| RC造 | 5〜8万円/坪 |

例として、延床面積30坪の古家を解体する場合の解体費用相場は、以下のとおりです。

| 構造 | 延床面積30坪の古家 解体費用相場 |

|---|---|

| 木造 | 90〜180万円/坪 |

| 鉄骨造 | 90〜240万円/坪 |

| RC造 | 150〜240万円/坪 |

ただし、上記は費用相場で、建物・土地の状況に応じて解体費用は変動します。

解体費用の主な内訳は以下のとおりですので、古家に特別な事情がある場合には、解体費用が変動しやすいことを念頭に置いておきましょう。

| 解体費用の主な内訳 | 解体費用が変動しやすい例 |

|---|---|

| 仮設工事 | ・3階建て以上 ・建材の中にアスベストがある |

| 解体工事 | ・倒壊の危険性が高い ・土地に高低差がある |

| 付帯工事 | ・車両で入れない場所に土地がある ・井戸がある |

| 廃棄物処分費用 | ・残置物が多い ・庭木が多い |

| 整地費用 | ・地中に埋設物がある ・土壌汚染の可能性がある |

また、古家に特別な事情がない場合でも、「災害後」などで建物の解体需要が高まっている時期には、解体費用が高騰する場合もあります。

福島県・宮城県・茨城県で古家付き土地の売却について疑問・お悩みをお持ちの方は、イエステーションへお問い合わせください。

年間1000件以上の不動産売却相談を承っている経験・実績をいかして、古家の取扱・売却額など、ご希望を丁寧に伺ったうえで最適な売却プランを提案いたします。

古家付き土地を売却する際の解体費用は誰が払うのか

古家の解体費用相場を確認して、「できれば解体費用の負担を避けたい。一般的には誰が古家の解体費用を払うの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

古家付き土地を売却する際の解体費用は、以下のようなパターンで負担者が決まります。

- 土地を更地渡し※する場合、売主が古家の解体費用を払うのが一般的

- 土地を古家付きで引き渡す場合、売主・買主が話し合って解体費用の負担者を決める

- 土地を古家付きで引き渡す場合、売主・買主が折半で解体費用を払うケースもある

※「更地渡し」とは、「土地の引き渡しまでに古家を解体し、更地の状態にする」という土地の売却条件のことです。

条件が良く人気の高いエリアなどにある流動性が高い土地は、「古家付きでいいから購入したい」という需要もあるため、「古家の解体は必須ではない」「売主の解体費用負担は必須ではない」という点に注意が必要です。

古家付きの土地を売却する場合には「古家を本当に解体するべきか」を判断する必要があります。

古家を本当に解体するべきかは慎重な判断が必要

古家を解体するかどうかは、不動産会社に相談しながら、土地の売却により有利に働く判断をする必要があります。

古家を解体するほうがいい場合

はじめに、「古家を解体するほうがいい」と判断する可能性が高い状況を紹介します。

ただし、古家の解体費用を負担して土地を売却すると、土地の売却益が減少します。

土地の売却価格は、不動産会社に相談しながら適切に設定してください。

急いで土地を売却したい

流動性の高い土地・低い土地どちらも、古家なしの方が売却しやすいのが一般的です。

そのため、急いで土地を売却したい場合には、古家を解体するほうが売却に有利だと判断できます。

土地をなるべく高値で売却したい

「古家付き土地」は買主にとって以下のようなデメリットがあり、土地の査定にマイナスに働く場合があります。

そのため、土地をなるべく高値で売却したい場合には、買主の心理を考慮して古家を解体するほうが有利だと判断できます。

- 買主が土地購入後にすぐに土地を利用できない

- 買主は更地にするまでの期間に、雑草処理などの環境維持や防犯管理などをする必要がある など

「住宅ローン残債があるので土地をなるべく高値で売約したい」とご希望の場合の住み替え方法を、こちらの記事で確認できます。

〈関連ページ〉住宅ローン残債ありでも住み替え可能|住み替えローン利用の流れ、買い先行のダブルローンを避ける方法など解説

契約不適合責任を負うリスクを避けたい

契約不適合責任とは、古家に「契約内容とは違う欠陥」「契約時に説明されなかった欠陥」がある場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

古家に居住や修繕が難しいほどの欠陥がある場合には、売買契約後であっても契約不適合責任を追及されることがあるため、「売買契約後にトラブルが発生する可能性をなくしたい」という理由で古家を解体するケースもあります。

ただし、契約不適合責任の追及は、売買契約書に「契約不適合責任の免責」という特約を入れることで防げます。

「古家は当然解体される」といった先入観を持たず、買主が古家を活用する可能性があると考えて売買契約書を作成するよう、不動産会社に依頼してください。

古家の管理に負担を感じている

古家の管理をしてきて、「金銭的・体力的に負担が大きい」と感じている場合には、ストレスなく土地の売却活動をするために、古家を解体するほうがいい場合があります。

【古家の管理例】

- ポストに投函されるチラシの片付け

- 雑草・庭木の手入れ

- ハチの巣・動物の侵入など、近隣住人の迷惑になる状況に対処

- 防犯管理 など

こちらのページで、管理に負担を感じていたご実家を売却した事例を確認できます。

〈関連ページ〉空き家の負担から解放され、気持ちもすっきりしました。

古家を解体しないほうがいい場合

次に、「古家を解体しないほうがいい」と判断する可能性が高い状況を紹介します。

ただし、古家を解体せずに土地の売買契約を結ぶことで、古家解体後に思わぬ問題が発生し(埋設物など)、土地の契約解除を求められる場合があります。

古家を解体せずに土地の売買契約を結ぶ場合には、古家解体後の問題発生に対象できる内容の契約書作成を、不動産業者に依頼してください。

買主が居住する可能性がある

買主にとって、古家付き土地は更地と比較して価格が安い点が魅力です。

また、古家と中古住宅の主な違いは「建物に価値があるか」「居住できるか」で、買主によっては居住する可能性があります。

古家の解体を決める前に、不動産会社に「古家に居住用としての需要があるか」を相談しましょう。

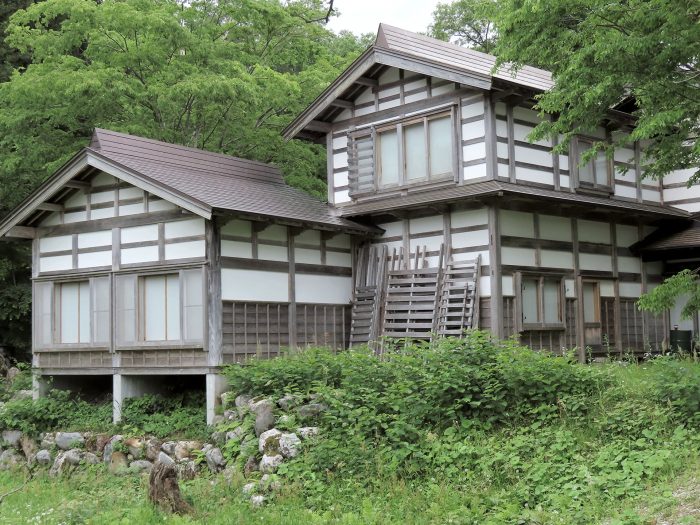

古民家など一定需要がある

古民家とは一般的に伝統構法で建築された住宅などのことで、現代の住宅にはない建材が使われていて、デザインにも特有の趣があります。

古民家には居住用・事業用としての一定需要があるため、解体しないほうがスムーズに売却できる場合もあることを念頭に置いておきましょう。

土地に「再建築不可」の建築制限がある

再建築不可の土地とは以下のような土地で、法令によって新しい建物を建築できません。

| 再建築不可の土地 (再建築不可の理由) | 古家の具体例 |

|---|---|

| 接道義務を果たしていない土地 (災害時に安全・迅速に避難できず、緊急車両も入れないため) | ・土地が道路に接していない ・土地の間口が2m以下 など |

| 既存不適格物件 (現行の建築基準法を満たしていないため) | 建ぺい率・容積率がオーバーしている など |

| 市街化調整区域の建物 (住宅や商業施設の建設よりも農地確保などを優先する区域のため) | ・農地に隣接する古家 ・都市計画法制定前の古家 |

再建築不可の土地に建つ古家を解体して売却すると以下のような状況になるため、劣化した古家であっても解体せずに売却するケースが多数あります。

- 土地の活用方法が限られる

- 建物を再建築するためには複雑な手続きが必要で、必ず再建築できるとは限らない

固定資産税の負担を増やしたくない|ただし「空き家の管理不全」に注意

土地の上に古家がある場合の固定資産税額は、更地の固定資産税額の1/6です。

※「小規模宅地の特例」によって、200㎡以下の宅地の固定資産税が1/6となります。

そのため、古家解体後の固定資産税額を確認したうえで、古家の解体を検討する必要があります。

固定資産税額が本来の税額になるのを防ぐためには、以下2つの方法があります。

- 固定資産税は1月1日の不動産所有者が納税義務者になるため、次の1月1日までに土地を売却

- 古家付き土地の売却が決まったら、引き渡しまでの間に古家を解体

ただし、解体までの間に居住していない古家が「管理不全」と判断されると、古家があっても固定資産税が本来の税額になる場合がある点に注意しましょう。

【居住していない古家が「管理不全」と判断される例】

- 倒壊の危険性がある状態

- 地域の衛生状態に悪影響がある状態

- 地域の景観を損なう状態 など

〈参考〉国土交通省ウェブサイト『空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について』

古家を解体する自己資金がない

古家を解体する資金がない場合には、買主と交渉して以下のような方法で解体費用を支払う方法があります。

- 土地の売買契約締結後、引き渡しまでの間に古家を解体する

- 買主が支払う土地代金の一部を解体費用とする など

買主が支払う土地代金の一部を解体費用とする場合、「解体業者への発注を買主が実行する」という売買契約内容にすることも可能です。

買主にとっては、自身が納得した解体費用・工事内容で解体を発注できるというメリットがあります。

ただし、上記のような古家の解体方法は買主の理解・協力が必要となるため、不動産会社にサポートを依頼して交渉してください。

「古家を解体するべきか」を判断するポイントを確認したことで、古家の解体を検討し始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

次に古家の解体費用を抑える方法も紹介するので、解体業者に現地調査や見積もり依頼をする際の参考にしていただけると幸いです。

福島県・宮城県・茨城県で古家付き土地の売却をご希望の方は、イエステーションへお問い合わせください。

不動産の年間取扱件数900件の豊富な実績をいかし、古家付き土地のスムーズな売却活動をサポートいたします。

古家の解体費用を抑える方法

古家の解体費用を抑える方法は以下のとおりで、解体業者に現地調査を依頼する前に確認しておくと、費用管理に役立ちます。

- 補助金を活用

- 解体工事がシンプルな内容になるように工夫

- 複数の解体業者の価格・サービス内容を比較

補助金を活用

国内で空き家が増加し続けていることから、国は費用の一部を負担して、空き家の解体・活用を促進する補助金事業を実施しています。

〈参考〉国土交通省ウェブサイト『空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報』>財政上の措置及び税制上の措置等(第29条関係)>R7概要資料

空き家解体・活用に対する補助金を使い、費用を抑えて古家を解体できる可能性があるため、空き家の所在地の自治体が実施している補助金を確認してください。

【空き家解体に対する補助金:福島県郡山市の例】

- 補助額:上限50万円(解体費用等、対象経費の1/2まで)

- 対象となる空き家:1年以上使用されていない・指定の老朽度合いをクリアしているなど

- 申請のタイミング:解体工事前

※空き家の解体・活用に対する補助金は国・自治体が協力して実施していて、補助金の事務実施者は自治体です。

自治体によって「空き家解体に対する補助金を実施していない」「独自に補助額を上乗せしている」など、実施状況が違います。

解体工事がシンプルな内容になるように工夫

解体費用は古家の状況によって大きく変動する可能性があるため、解体費用アップに影響する要素を排除し、シンプルな工事内容になるよう工夫しましょう。

- できるだけ「残置物なし」の状態にする

- 庭木・庭石などを処分しておく

- 工期・工事日を解体業者が選べるよう、余裕をもって依頼する など

ただし、以下のような項目はご自身で調整が難しいため、良心的な価格設定をしている解体業者を選ぶことをおすすめします。

- 建築時にアスベストが使われている

- 車両が土地に入れない

- 隣接する家が近く、作業が難しい など

複数の解体業者の費用・サービス内容を比較

建築業者の中で解体工事を請け負う業者は割合が少なく需要が高いため、業者によって解体費用の提示額が大きく違う場合があります。

3社ほどの解体業者に現地調査・見積もり書作成を依頼し、費用・サービス内容を比較してください。

以下のような項目をクリアしている場合には、解体業者の営業内容を詳細に確認できます。

- 建築業許可(はつり・解体工事業)を取得している

- 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している

- 請負業者賠償責任保険に加入している

- 見積もり書を見て工事内容を詳細に確認できる(「解体工事一式◯円」という見積もり書はNG)

- 騒音・振動・粉塵対策など、近隣への配慮が見積もり書に含まれている

- 追加費用の可能性などを丁寧に説明してくれる

- 業者のウェブサイト・Googleビジネスプロフィールなどで評判を確認できる

古家付き土地を売却する際の解体費用Q&A

最後に、古家付き土地の売却を検討中の方から、イエステーションがよくいただく質問・回答を紹介します。

Q.古家を解体して売却する場合も譲渡所得税の3000万円控除は適用される?

A.古家を解体して土地を売却する場合でも、3000万円控除が適用される可能性があります。

3000万円控除の適用には条件があるため、古家付き土地の売却を検討し始めた段階で確認してください。

【譲渡所得税の3000万円控除の適用条件例】

- 居住中or住まなくなってから3年以内に売却

- 古家を解体してから1年以内に売買契約を締結

- 古家を解体してから土地を売却するまでの間に、土地を他の用途(貸し駐車場など)に使用していない など

〈参考〉国税庁ホームページ『No.3302 マイホームを売ったときの特例』

こちらの記事で、土地売却時の譲渡所得税を計算する方法を確認できます。

〈関連ページ〉自宅売却の税金がかからない場合は主に2パターン|3000万円控除の特例、申告方法など簡単解説

Q.相続した古家付き土地を売却する場合の注意点を知りたい

A. 相続した古家付き土地を売却する際には、まず相続登記をして、古家・土地をご自身名義にする必要があります。

また、相続税の納税後に古家付き土地を売却する場合には、譲渡所得税の納税負担を軽減する特例があります。

〈参考〉国税庁ホームページ『No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』

譲渡所得税の計算は複雑なので、お住まいの地域を管轄する税務署・税理士などの専門家に相談しながら、確定申告書類を作成してください。

Q.古家の解体工事期間を知りたい

A.解体工事期間は、「木造:1〜2週間程度」「鉄骨造・RC造:2週間〜1ヶ月程度」が目安です。

Q.古家にアスベストが入っている場合、解体可能?

A.古家にアスベストが入っていても解体可能ですが、解体時のアスベスト飛散を防ぐために特別な仮説作業などが必要です。

古家にアスベストが入っている場合には解体費用がアップし、解体工事期間が長くなると考えておきましょう。

Q.古家付き土地に井戸がある。更地渡しにする場合の井戸の取扱を知りたい

A. 「井戸には神様が宿っている」と考えられているため、決まった作法で埋めることをおすすめします。

解体業者へ井戸を埋める方法を確認し、作法どおりに作業してくれるかどうかを見極めてください。

井戸を埋める正しい作法は、神社や井戸埋めの実績が豊富な解体業者・建築業者に相談できます。

Q.古家を解体した後、整地も必要?

A.古家を解体した後は、整地をして見た目をきれいに整えるほうが売却に有利です。

「整地」とひとくちに言ってもさまざまな作業内容がありますが、最低限、瓦礫・大きな石などを片付けて、地面を平らな状態にすることをおすすめします。

Q.古家の解体費用を負担する場合でも売却益を獲得できる

A. 古家の解体費用を負担しても、売却益を獲得することは可能です。

不動産会社に希望売却額を伝えて、なるべく多くの売却益が残るように最終的な売却額を決めてください。

Q.「古家付き」以外に土地の査定額が低くなる要素を知りたい

A. 以下のような土地は、一般的に周辺相場と比較して査定額が低くなる可能性があります。

- 地中埋設物がある(井戸・浄化槽・石など)

- 土壌汚染の可能性がある

- 再建築不可など、土地活用に影響する建築制限がある

- 不整形地(いびつな形状・段差があるなど) など

まとめ

古家付き土地を売却する場合の、「古家の解体費用相場」「古家の解体が必要なのか判断するポイント」などを紹介してきました。

古家付き土地を売却する際には、古家・土地の状況に応じて、需要も考慮した売却プランを組み立てる必要があります。

今回紹介した情報を参考に、親身になって売却をサポートしてくれる不動産会社を選び、なるべく多くの利益を残しながらスムーズな売却活動をしていただけると幸いです。