投稿トップ

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

下記のお電話番号から、ご成約になったお客様へアンケートのご協力のお願いを差し上げております。

【05055386913】

【050-5538-6913】

皆様からの貴重なご意見を元に、今後もより良いサービスを展開していくことができますよう

誠心誠意を込めて対応させていただきます。

何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

宮城県の最北端に位置する気仙沼港は、三陸海岸のリアス式海岸が織りなす天然の良港として、古くから日本の水産業を支えてきました。マグロ、カツオ、サンマ、そして世界的に希少なフカヒレの有数な水揚げ基地として、その名は漁業関係者だけでなく、食通や研究者の間でも広く知られています。

しかし、この気仙沼港が持つ魅力は、単に豊富な水産物が水揚げされる「漁港」としての機能だけにとどまりません。近年、その歴史、食文化、そして東日本大震災からの復興の歩みが注目され、多くの人々を惹きつける「観光地」としてもその存在感を増しています。気仙沼港が持つ、この深く多層的な「二つの顔」を、詳細に掘り下げてみましょう。

漁港としての揺るぎない地位と伝統

気仙沼港が「日本有数の水産都市」と呼ばれる所以は、その水揚げ量の多さや、扱う魚種の豊富さにあります。地理的な位置が黒潮と親潮が交わる潮目の近くにあるため、多様な魚介類が集まりやすい環境です。

豊かな恵み:気仙沼の代名詞たち

・カツオ:春から夏にかけて、三陸沖を北上する「戻りカツオ」は脂が乗り、その味は格別です。気仙沼は生鮮カツオの水揚げで常に上位を誇ります。

・サンマ:秋にはサンマ漁の漁船が港を埋め尽くし、その漁火は気仙沼の夜空を象徴する風景でした。近年は漁獲量の変動が大きいものの、気仙沼にとってサンマは欠かせない魚種です。

・フカヒレ:サメの水揚げ量日本一を誇り、高級食材であるフカヒレの加工・流通拠点としても知られています。その技術は世界でもトップクラスです。

・マグロ:近海延縄漁業の基地としても機能し、メバチマグロを中心に高品質なマグロが水揚げされます。

これらの水産物を迅速かつ新鮮な状態で流通させるための高度な技術と、港に隣接する加工場や冷蔵施設のインフラが、気仙沼の漁港としての地位を確固たるものにしています。この「生産拠点」としての機能が、観光の魅力を支える大前提となっているのです。

港町ならではの“食の魅力”が観光客を引き寄せる

気仙沼の観光の核となるのは、やはり「食」です。漁港であるという絶対的な優位性、「水揚げから食卓までが近い」という強みが、観光客を強く引きつけます。

“地産地消”の究極形

港周辺には、水揚げされたばかりの魚介類をすぐに調理して提供する飲食店や、海産物を取り扱う商店がひしめき合っています。

・早朝の活気:港周辺の朝市や飲食店は早朝から営業しているところが多く、漁の活気をそのまま感じながら新鮮な海鮮丼や定食を味わうことができます。

・カキやホヤなどの養殖物:魚だけでなく、湾内で養殖されるカキやホヤといった地域特有の食材も、鮮度抜群の状態で提供されます。

この「気仙沼の海」と「観光客の胃袋」との物理的な距離の近さこそが、港町観光の最大の醍醐味です。都会ではなかなか味わえない、その日の海の恵みを、その日のうちに楽しめるという贅沢さが、旅の満足度を格段に高めています。

食と海を楽しめる複合施設

港に隣接するエリアには、食と海を楽しめる施設が集中しています。

・気仙沼 海の市:気仙沼の海の幸や加工品が一堂に会する複合施設であり、お土産探しや食事の拠点となります。

・氷の水族館:魚市場の冷気が生み出す環境を利用し、魚を氷柱に閉じ込めたユニークな展示を行っており、特に子供連れの観光客に人気です。

これらの施設が集まることで、観光客は効率よく気仙沼の魅力を体験することができ、相乗効果を生み出しています。

魚市場の活気を体感できるユニークな観光構造

気仙沼港の魚市場は、単なる荷捌き場ではなく、観光資源としてデザインされています。市場の活気を、安全かつ快適に見学できる工夫が凝らされているのです。

1. 見学デッキ(2階)という「特等席」

気仙沼魚市場の2階部分には、全面ガラス張りの「見学デッキ」が設けられています。

これは、早朝に行われる水揚げや競りの様子を、観光客が市場の作業を妨げることなく見学できるようにするための施設です。

・快適性:競り場は低温環境ですが、デッキ内は冷たい海風を避けられ、冬でも快適に見学が可能です。

・安全性:ガラス越しに見ることで、フォークリフトが行き交い、大量の魚が取り扱われる危険な作業エリアに立ち入ることなく、その活気を体感できます。

・学びの機会:デッキには、水揚げされるカツオ、サンマ、マグロなどの魚種や、漁の方法、港の仕組みなどを解説する説明パネルが設置されており、単なる見学を超えた「食育」や「社会学習」の場としての機能も果たしています。

観光客は、漁業の最前線で働く人々の熱気、ダイナミックな競りの様子、そして市場全体を俯瞰する広い景色を、このデッキから安全に楽しむことができるのです。

2. 連絡通路が繋ぐ利便性

魚市場の2階は見学デッキだけでなく、「海の市」「シャークミュージアム」といった主要な観光施設と連絡デッキ(通路)で繋がっています。この設計は、観光客の利便性を大きく向上させています。

・天候が悪くても濡れることなく施設間を移動できる。

・市場の見学とショッピング・食事・展示鑑賞をスムーズに連携できる。

この回遊性の高さが、気仙沼港周辺エリアを一つの大きな「観光ゾーン」として機能させている重要な要素です。

3. 展望スペースとしての活用

市場の上層部の一部は、見晴らしの良さを活かし、海と港を一望できる簡単な展望スポットや休憩スペースとしても利用されています。早朝の冷気を避けて市場の熱気を感じた後、広大な港の風景を眺めて一息つく、そんな旅のアクセントを提供しています。

震災の記憶を未来に伝える場としての役割

気仙沼港は、東日本大震災の津波により甚大な被害を受けました。復興は着実に進んでいますが、この港は単に経済活動の場として再生しただけでなく、「震災の記憶と教訓」を未来に伝えるための重要なフィールドとしての役割も担っています。

「学び」と「追悼」の旅

多くの観光地が「楽しさ」や「華やかさ」を前面に出すのに対し、気仙沼を訪れる観光客の多くは、「学び」や「追悼」の思いも胸に歩きます。

・点在する伝承施設:港周辺には、震災の記録や防災の教訓を伝えるスポットが点在しています。これらを巡ることで、震災の事実を知り、防災への意識を高めることができます。

・復興への道のり:整備された新しい港湾施設や、再建された街並みそのものが、人々の努力と「震災と共に生きる町の姿」を物語っています。気仙沼港を訪れることは、単なる旅行ではなく、日本の現代史における大きな出来事に触れ、命の尊さ、地域コミュニティの力、そして復興への強い意志を感じる深い体験となります。この場所が持つ「観光地」としての役割には、「歴史伝承地」としての側面が色濃く含まれているのです。

気仙沼港の未来

気仙沼港は、漁業という一次産業の強さを基盤としつつ、その活気と物語を観光という第三次産業の魅力に転換することで、独自の価値を創造しています。

新鮮な海の恵みを提供する「漁港」として、そして、市場の活気、美食、復興への物語を伝える「観光地」として、気仙沼港はまさに漁火と未来を灯す「二つの顔」を持っています。伝統を守りながら、震災を乗り越えて開かれたこの港は、訪れるすべての人に、生命力と感動を与える場所であり続けています。

この奥深い魅力を持つ気仙沼港で、あなた自身の「学び」と「食」の旅を始めてみませんか。

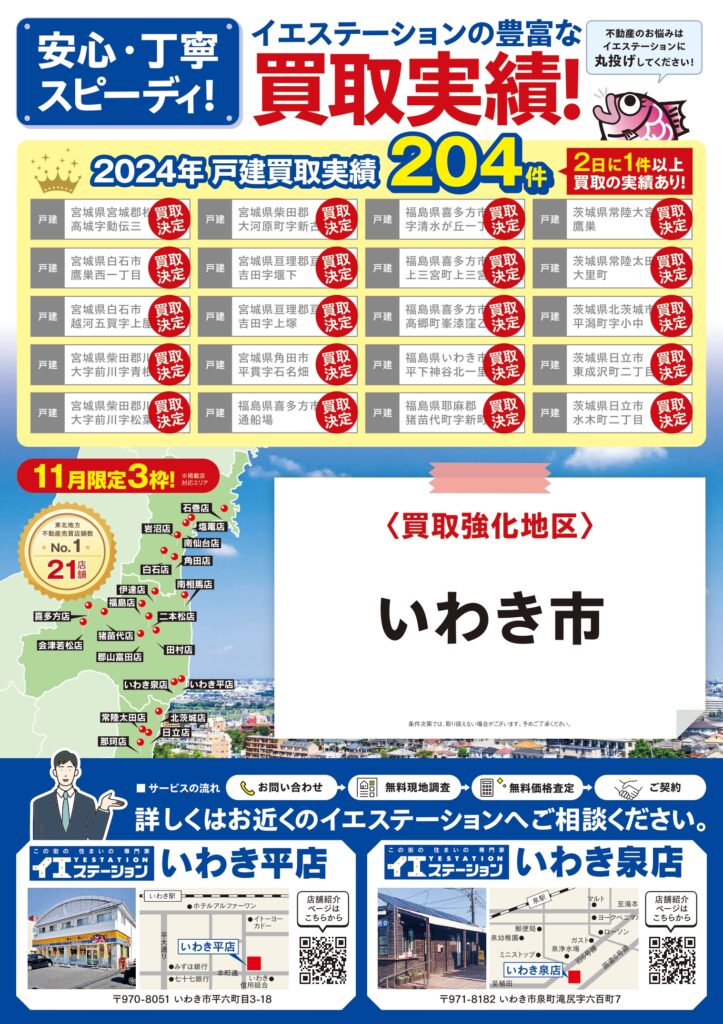

ぜひ最寄りのイエステーションへご相談ください

マイホーム購入の夢を抱き、やっと見つけた理想の物件。いざ住宅ローンを申し込んだものの、予期せぬ「審査落ち」の連絡を受けてしまったら…。

誰にとってもショックな出来事ですが、ここで立ち止まってはいけません。住宅ローン審査は一度落ちたからといって、永遠に組めなくなるわけではありません。重要なのは、なぜ落ちたのかを冷静に分析し、戦略的に再チャレンジすることです。

この記事では、住宅ローン審査落ちの原因の究明方法から、次こそ成功するための具体的な再チャレンジの方法までを詳しく解説します。

1. 審査落ちの原因を冷静に分析する

金融機関は審査落ちの理由を具体的に教えてくれません。しかし、再チャレンジの成功率を高めるためには、不動産会社を通じて原因を推測し、対策を講じることが不可欠です。審査落ちの主な要因は以下の4つに分類されます。

1. 個人の「信用情報」に問題がある

過去の金融取引に関する情報は、金融機関が最も重視するポイントの一つです。

- 過去の返済延滞:クレジットカードや携帯電話の分割払い(割賦契約)、自動車ローン、奨学金などの支払いで、長期または頻繁に延滞した履歴があると、信用情報機関に登録され審査に影響します。

- キャッシング・リボ払いの利用:現在の借り入れ額や、利用可能枠が大きいと、「返済余力が少ない」「金銭感覚に不安がある」と見なされ、不利になることがあります。

- 債務整理の履歴:過去に自己破産や任意整理を行った履歴がある場合、一定期間(概ね5年~10年)は審査通過が非常に難しくなります。

2. 「返済能力」に不安要素がある

年収や勤務状況から見て、安定した返済を継続できるかどうかが判断されます。

- 返済負担率の超過:年収に対する年間返済額の割合(返済負担率)が高すぎる場合(一般的に30〜35%が上限)、審査を通過できません。

- 勤続年数の不足:転職直後や勤続年数が短い場合(目安:1年未満)、収入の安定性が低いと判断されることがあります。

- 自己資金(頭金)の少なさ:借入希望額が物件価格の全額(フルローン)に近いと、返済が滞った際のリスクが高いと見なされやすくなります。

3. 物件の「担保評価」が低い

住宅ローンは、万が一返済できなくなった場合に備え、購入物件を担保とします。

- 担保割れ:物件の市場価値(担保評価額)が、希望する融資額を下回る場合、その差額分は融資を受けられません。

- 違法建築・再建築不可:法令上の問題がある物件や、極端に築年数が古く老朽化が進んでいる物件は、担保としての価値が低く評価されます。

4. 団体信用生命保険(団信)に加入できない

多くの住宅ローンは、契約者が死亡・高度障害状態になった際にローン残高がゼロになる「団体信用生命保険(団信)」への加入が必須です。

- 健康状態:既往歴や現在の健康状態によっては、団信の審査に落ち、結果的にローンの契約ができないことがあります。

2. 審査落ちが判明したら最初に行うべきこと

再チャレンジの前に、現状を正確に把握することが重要です。

Step 1: 不動産会社に理由の推測を依頼する

金融機関は個人情報保護の観点から、審査に落ちた具体的な理由を申込者本人に伝えることはありません。しかし、不動産会社や担当者は、過去の経験や金融機関とのやり取りから、どの点に問題があったのかを推測することができます。正直に状況を伝え、分析を依頼しましょう。

Step 2: 自分の信用情報を確認する(原因が不明な場合)

もし、審査落ちの原因に心当たりがない場合は、個人信用情報機関に情報開示請求を行うことを強く推奨します。

- 主な信用情報機関:CIC(クレジットカード)、JICC(消費者金融など)、KSC(銀行系ローン)

- 確認内容:過去の延滞履歴、現在の借り入れ状況、リボ払いの残高、カードローンやキャッシングの利用枠などがすべて記録されています。ここに記載された情報が、あなたの審査結果に直結しています。

3. 次こそ成功する!具体的な再チャレンジの方法

原因が判明したら、それに基づいた対策を講じて、再チャレンジに臨みます。

1. 申込内容を調整する

最も早く効果が出る可能性が高いのが、申し込み内容の条件を緩和することです。

- 借入希望額の減額:頭金を用意する、物件価格を見直すなどして借入希望額を減額します。融資リスクが下がり、審査が通りやすくなります。

- 返済負担率を下げる:現在の自動車ローンやカードローンを一括返済しましょう。住宅ローンの返済に充てる余力が増し、返済能力が改善されます。

- 連帯債務者の追加:夫婦で収入合算し、連帯債務者として申し込むことで、世帯収入が増え返済能力が高まります。

2. 申込先の金融機関を変更する

金融機関によって審査基準や重視する項目は異なります。

- 地方銀行や信用金庫を検討:メガバンクよりも地域密着型の銀行や信用金庫の方が、審査基準が柔軟である場合があります。

- フラット35の利用:フラット35は、国と民間の金融機関が提携した長期固定金利ローンです。団信への加入が任意であるため、健康上の理由で団信に加入できなかった場合の有力な選択肢となります。また、年収や勤続年数に関する審査基準も比較的柔軟な傾向があります。

- ネット銀行の活用:ネット銀行は独自の審査基準を持つことが多く、スピーディーな審査が期待できます。

3. 信用情報の回復を待つ

信用情報に問題があった場合は、根本的な解決に時間を要します。

- 延滞の解消と期間を置く:過去の延滞記録は、解消されてから一定期間(5年程度)が経過しないと抹消されません。短期間での再申し込みを避け、最低でも6ヶ月~1年程度は現在の借り入れや支払いに遅れがない状態を維持しましょう。

- 不要なカードの解約:使っていないクレジットカードやキャッシング枠は、それだけで「潜在的な借金」と見なされるため、できる限り解約・整理してから申し直します。

4. 健康上の問題をクリアする(団信対策)

団信の審査に落ちた場合は、以下の方法があります。

- ワイド団信の検討:引受基準が緩和された団信(ワイド団信)を取り扱っている金融機関を選びます。金利に0.2%〜0.3%程度上乗せされますが、持病がある方でも加入できる可能性があります。

- 団信が任意のローンを選ぶ:フラット35のように、団信の加入が必須ではないローンを選びます。ただし、万が一の場合にローンが残るリスクに備えて、別途生命保険などで対応する必要があります。

まとめ:諦めずにプロと一緒に戦略を練りましょう

住宅ローン審査に落ちたという事実は、決してあなたの信用を否定するものではありません。それは単に、「その時のあなたの状況と、その金融機関の基準が合わなかった」というだけのことです。

重要なのは、一人で抱え込まず、私たち不動産販売のプロフェッショナルに相談していただくことです。

イエステーションでは、お客様の審査落ちの原因を多角的に分析し、最適な金融機関の選定、申込額の調整、再チャレンジに向けた戦略立案まで、次の成功に向けて徹底的にサポートいたします。

あなたのマイホームの夢を諦めないために。その不安を私たちと一緒に「確信」に変えましょう。ぜひ、お近くのイエステーションへお気軽にご相談ください。

ぜひ最寄りのイエステーションへご相談ください

神秘の地と至福の味覚の出会い

茨城県日立市、その山あいに位置する入四間(いりしけん)という地は、古来より人々の信仰を集めてきた神秘的な霊域と、清らかな水と大地が育んだ至高の味覚が共存する稀有な場所です。この地には、日本屈指のパワースポットとして知られる御岩神社が鎮座し、その参拝客の心と体を満たすように、手打蕎麦の老舗「そば処 入四間」が暖簾を掲げています。

御岩神社は、その荘厳な歴史と、現代に伝わる神秘的な伝説によって、多くの人々を惹きつけてやみません。一方、「そば処 入四間」は、その神社のすぐそばという立地で、地の恵みを最大限に活かした蕎麦を提供し、訪れる人々に深い安らぎと満足感を与えています。本コラムでは、この茨城の奥深い地が持つ歴史的・霊的な深さと、そこで育まれた食文化の粋を紐解き、心身を浄化し満たす旅の魅力をご紹介します。

御岩神社:古代からの霊山と最強のパワースポット

歴史と由緒:常陸国最古の霊山「賀毘禮之高峰」

御岩神社が鎮座する御岩山は、常陸国最古の霊山として知られ、その歴史は遥か古代にまで遡ります。奈良時代に編纂された『常陸国風土記』には、この山が「賀毘禮之高峰(かびれのたかみね)」として記されており、「浄らかな山かびれの高峰に天つ神鎮まる」と伝えられています。この記述は、御岩山が古代より神々が鎮座する聖地として、人々の信仰の対象であったことを示しています。

また、御岩神社の境内からは、縄文晩期の祭祀遺跡が発掘されており、その信仰の歴史が文字記録以前の時代にまで及ぶことが考古学的にも裏付けられています。御岩神社は、単一の神を祀る一般的な神社とは異なり、188柱もの神々を祀る稀有な存在です。これは、神仏習合の時代を経て、様々な信仰がこの霊山に集積し、多様な神々を受け入れてきた歴史を物語っています。境内には、御岩神社本殿のほか、御岩山の山頂近くに位置するかびれ神宮があり、古代からの霊的なエネルギーを今に伝えています。

御岩神社は、茨城県日立市入四間に鎮座する本殿で、188柱の神々を祀り、神仏習合の色を濃く残しています。また、御岩山の山中には別宮のかびれ神宮があり、御岩山の古称「賀毘禮之高峰」に由来し、古代信仰の中心地でした。御岩山自体も常陸国最古の霊山であり、標高約430mで、縄文晩期の祭祀遺跡があり、登拝が可能です。

御岩山への登拝は、単なる登山ではなく、心身を清める修行としての意味合いも持ちます。鬱蒼とした杉林の中を歩き、かびれ神宮を経て山頂に至る道程は、まさに霊山に分け入る体験であり、訪れる人々に深い精神的な充足感をもたらします。

伝説と神秘性:宇宙から見た「光の柱」

御岩神社が現代において「最強のパワースポット」として注目を集める最大の理由は、その神秘的な伝説にあります。それは、宇宙から地球を見た際に、この御岩山から「光の柱」が立ち上っているのが見えたという驚くべき話です。

この伝説は、アポロ14号の宇宙飛行士や、日本人宇宙飛行士の向井千秋氏が言及したとされ、その真偽はともかく、御岩山が持つ尋常ならざる霊的なエネルギーを象徴するものとして語り継がれています。実際に訪れた多くの参拝者は、境内の特に樹齢500年を超える三本杉の前に立つと、その圧倒的な生命力と、空気が一変するような荘厳な雰囲気に包まれると言います。

この「光の柱」の伝説は、御岩神社が単なる歴史的な神社ではなく、地球のエネルギーが集まる特異点、すなわちゼロ磁場のような場所である可能性を示唆しています。参拝者は、この地で日常の喧騒から離れ、古代から続く清浄なエネルギーに触れることで、魂の浄化と再生を促されるのです。御岩神社は、訪れる人々に、歴史、信仰、そして宇宙的な神秘という、多層的な体験を提供する、まさに日本有数の霊域と言えるでしょう。

そば処 入四間:清らかな水と地の恵みが織りなす手打蕎麦

立地と背景:神社のすぐそばで営む JA運営の蕎麦処

御岩神社の参拝を終え、心身が清められた後に訪れたいのが、神社の入り口からほど近い場所にある「そば処 入四間」です。この蕎麦処は、その名の通り日立市入四間町に位置し、多くの参拝客で賑わう立地にあります。

特筆すべきは、この店がJA(農業協同組合)が運営しているという点です。JAが運営することで、地元の農産物、特に蕎麦粉や野菜を積極的に活用する地産地消の精神が徹底されています。店内には、地場産の新鮮な野菜や特産品を販売する直売コーナーも設けられており、地域の恵みを五感で感じることができます。

「そば処 入四間」は、単に食事を提供する場というだけでなく、御岩神社を訪れる人々と、この地の豊かな自然と農業を結びつける、地域交流の拠点としての役割も担っているのです。

蕎麦のこだわり:常陸秋そばと木の根坂湧水

「そば処 入四間」の蕎麦が、参拝客から高い評価を得ているのは、その徹底した素材へのこだわりによるものです。蕎麦の命とも言える蕎麦粉には、茨城県が誇るブランド品種「常陸秋そば」が厳選して使用されています。

常陸秋そばは、その豊かな風味と、噛むほどに広がる甘みが特徴で、蕎麦通の間でも高い人気を誇ります。この良質な蕎麦粉を活かすのが、この地域の名水として知られる「木の根坂湧水」です。

蕎麦粉には茨城県産「常陸秋そば」が使われ、香り高く、風味豊かで、噛むほどに甘みが広がるのが特徴です。水には名水として知られる「木の根坂湧水」が使われ、蕎麦のキリリとした味わいを引き立てます。製法は手打ちにこだわり、職人の技で蕎麦本来の食感と風味を最大限に引き出しています。

木の根坂湧水は、御岩山の清らかな山水が長い年月をかけて濾過されたものであり、その透明感とミネラルバランスが、蕎麦の打ち水として最適なのです。この清らかな水で手打ちされた蕎麦は、香り豊かでありながら、キリリとした締まりのある喉越しを実現しています。

さらに、この木の根坂湧水は、同じくJAが運営する「とうふ工房名水亭なか里」の豆腐にも使われており、「そば処 入四間」の蕎麦メニューには、この名水豆腐が添えられることが多く、地元の名水が生み出す二つの味覚を同時に楽しむことができます。

参拝後の至福:心身を満たす体験

御岩神社での参拝や御岩山への登拝は、精神的なエネルギーを使い、また肉体的にも疲労を伴うものです。そうした清められた後の身体に、「そば処 入四間」の蕎麦は、まさに至福の恵みとして響きます。

清浄な霊山から得た精神的な充足感と、清らかな水と地の恵みから生まれた蕎麦がもたらす肉体的な満足感は、相乗効果を生み出します。香り高い常陸秋そばを、木の根坂湧水で打ったキリリとした喉越しで味わうとき、人はこの地の自然の力と、それを守り育んできた人々の営みに感謝の念を抱かずにはいられません。

「入四間」という地名は、古くは最初にこの山間の地に入植したのが四軒だったことに由来するという説もあります。この土地の歴史と、そこに根付いた人々の暮らしが、蕎麦という形で表現されていると考えると、その味わいは一層深みを増します。蕎麦を味わうことは、この地の歴史と文化を体感することに他ならないのです。

まとめ:心と体を満たす茨城の旅

茨城県日立市入四間にある御岩神社と「そば処 入四間」は、現代人が求める「浄化」と「癒やし」の要素を完璧に兼ね備えた稀有なスポットです。

御岩神社は、古代からの歴史と「光の柱」の伝説に彩られた霊的なエネルギーで、訪れる人々の心を清め、活力を与えてくれます。そして、「そば処 入四間」は、その清浄な霊山の麓で、常陸秋そばと木の根坂湧水という最高の素材を用い、参拝後の身体を優しく、そして力強く満たしてくれます。

精神的な体験と食の体験が密接に結びついたこの旅は、単なる観光を超えた、自己を見つめ直すための巡礼とも言えるでしょう。

御岩神社は、精神的な浄化、活力、歴史的探求といった価値を提供し、賀毘禮之高峰、光の柱、三本杉などがその象徴です。一方、そば処 入四間は、肉体的な満足、地の恵み、安らぎといった価値を提供し、常陸秋そば、木の根坂湧水、地産地消などがその象徴となっています。

現代社会の喧騒に疲れたとき、茨城の奥深くに息づくこの神秘の地を訪れ、御岩神社で心を清め、そして「そば処 入四間」で地の恵みを味わう旅に出てみてはいかがでしょうか。きっと、心と体が満たされ、新たな活力を得て日常に戻ることができるはずです。

ぜひ最寄りのイエステーションへご相談ください