固定資産税は減税される? ~固定資産税の課税の仕組み~

不動産を既に所有している方には毎年4月以降に固定資産税通知書が送られてきます。 今から不動産を取得される方は、今後固定資産税と長いつきあいになります。 固定資産税の基礎的な仕組みと減税措置について整理してみましょう。

固定資産税の対象となる資産

固定資産税は市区町村に納める税金です。ただし、東京都の場合は、23区内は都税事務所、23区以外は市町村の管轄になります。市区町村の運営により異なる場合がありますので、具体的な適用については市区町村に確認してください。

このケースのなかでむずかしい条件をクリアしなければならないのが「買い替え」です。固定資産税が課税されるものは次の3つです。 これらについて、所有することで課税されますので、実際に利用されているか、利益を得ているかに関わらず、課税されます。

1.土地

2.建物

3.償却資産(事業を営んでいる会社や個人が所有している機械、器具など)

固定資産税を払わなければならない人は毎年1月1日(又は12月31日)時点の名義人(不動産登記記録上あるいは課税台帳上での名義人。)です。

固定資産税の計算方法

固定資産税を計算するには固定資産の評価額、課税標準額、税率が必要です。

評価額

固定資産の価格は総務省が公表する固定資産評価基準によって評価されます。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.htmlhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran13/pdf/tochi.pdf

基本的には、土地は売買の実例価額(概ね時価の7割とされています。)、建物は再建築価額、償却資産は取得価額をもとにして計算されます。この評価額は3年ごとに見直されるのが原則です。例外として、土地に分筆や地目の変更があった場合、建物に増改築や損壊があった場合など改めて評価をし直した方が適正な場合には3年に限らず再評価されることになります。

課税基準額

基本的には先に計算した評価額が課税標準額になります。農地や山林などは、評価額がそのまま課税標準額になりますが、市街地にある宅地については軽減の特例があり、急激に税負担が重くならないように負担調整率で再計算されたものが課税標準額になります。

税率

標準税率は1.4%とされています。市街化区域内の土地や建物には固定資産税とは別に都市計画税が課税されますが、この場合の標準税率は0.3%となっています。

土地の減税

住宅がある土地の場合は減額の特例があります。

小規模住宅用地 1戸あたり200㎡以下の土地の場合は課税標準額が評価額の1/6になります。この場合の住宅には賃貸住宅も含まれます。 都市計画税も同様に減額されて、課税標準額が1/3になります。

一般住宅用地 住宅用地で200㎡を超える部分については税率が1/3に、都市計画税の税率は2/3になります。

土地の特例で注意したいこと

相続した空き家などでのおそれがあるなど、市区町村から是正を勧告されて住宅用地の特例が適用されない場合があります。 長期間空き家のまま放置されることがないように注意が必要です。災害などにより住宅がなくなった場合に直ちに減額特例が受けられなくなるわけではありません。災害住宅用地として翌々年度まで住宅用地と同等の減額が受けられる市区町村がありますので、万が一の時には問い合わせてみましょう。

建物の減税

土地の減税は期間の制限がありませんが、建物の場合は期間に制限がありますので、注意してください。詳しい要件は省略してありますので、個別に確認をしてください。

新築住宅 2022年3月31日までに新築された280㎡以下の住宅についての特例です。1戸あたり120㎡相当分までを限度に3年度分が1/2に減額されます。3階建以上の耐火・準耐火建物は5年度分まで減額されます。

長期優良住宅 長期優良住宅に認定された住宅の場合は、減額される期間が5年間と7年間にそれぞれ伸長されます。

その他の減税特例

耐震改修 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html

バリアフリー改修 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000027.html

省エネ改修 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000026.html

長期優良住宅リフォーム https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000128.html

免税

同一市町村内(政令指定都市については同一区内)に一人が所有する固定資産が次の項目にあてはまる場合は課税されません。

1.土地30万円未満

2.建物20万円未満

3.固定資産150万円未満

また、個人が所有している土地であっても不特定多数の人が従来できる『道路』だと認定されれば非課税になる場合があります。

コロナ禍の減税

中小企業・小規模事業者が対象になりますが、2021年度の固定資産税・都市計画税が事業収入の減少額に応じて 1/2~0に減額される特例が行われています。 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

SUUMOマガジン 「トップインタビュー」

当社代表の高尾のインタビュー記事が、SUUMOマガジンの「トップインタビュー」(2022年2月発刊号)にて掲載されました。

詳しい全文記事は下記ページからご覧いただけます。当社の大事にしている基本方針や取り組み、今後についてをお話をさせていただいております。是非、ご覧ください。

記事の全文を読む

土地の境界トラブルの事例と対策

家を売却しようと不動産会社に相談したら『測量していますか?』と聞かれました。

『測量』って?

普段何気なく使って過ごしている家ですが、実は『境界』によって自宅の区域が守られているのです。境界や測量について、整理しておきましょう。

事例紹介

境界が争いになるケースにはどのようなものがあるでしょうか。

1.境界標を移動、破壊、撤去した

道路工事をするときに道路と敷地の境界標がなくなってしまった。隣との境になっていたブロック塀を取り壊して作り直したときや家を建て替えたときに工事業者が境界標も一緒にはずしてしまっていた。

このように本人が知らない間に境界標がなくなっていたり、工事の後に業者がいい加減に境界標を設置しなおしたりしために、誤った位置に境界標が移動してしまっていることがあります。できるなら、道路工事などで境界付近を工事する前に工事会社の責任者と隣地の人を交えて境界標の位置、境界付近の目印との位置関係を確認して、記録し現地の写真を残しておくようにすれば復元が容易にできるのでトラブルを防ぐことができます。

2.現実の占有状況、所有権界と筆界が異なる

以前は今日ほど境界に対して厳密ではなく、ある意味いい加減なところもありました。不動産価格の高騰で土地の価値があがり財産価値が高くなったこと、測量技術が向上したので正確な測量ができるようになったのでより厳密に面積を測ることができるようになったことで、境界に対して厳しい目が向けられることになりました。

3.隣地との境界線上にモノがある

これも以前は境界に対して寛容だったためにおこっていることですが、境界線上に建物の庇(ひさし)など軒先が伸びてしまっていることがあります。クーラーの室外機があったり、排水口があったり、分譲の都合で上下水道管やガス管などが地下部分で越境してしまっていることもあります。

境界は境界線の上下、地下や空中にも及んでいますので是正しなければならないのですが、今まで何も問題がなく過ごしてきているのに改めて是正するためには多額の費用がかかりすぎることがあります。すぐに是正できない場合には、お互いに越境していることを確認して、次の機会に必ず越境部分がないようにすることを確認して、了解事項をお互いが保管しておくことで後日の紛争を防ぐことができます。

不動産売却のための2種類の測量方法

不動産の売買契約をするときに面積に関わる事項として、公簿(登記記録上の)面積をもとに売買代金を決める『公簿売買』と実際に現地を測量する『実測売買』とがあります。

現地を測量する方法として現況測量と確定測量の2種類があります。この2つの違いは基点の求め方にあります。

1.現況測量

現地にある既存の境界杭や境界標、フェンスなど現地で確認できる境界や所有者の指示する基点(ポイント)をもとに測量します。必ずしも隣地の所有者の立ち合いを求めないで行なうため、もとになるポイントがずれていることもあり、あくまでも仮の測量となります。

2.確定測量

確定測量の場合は隣地の所有者に立ち会ってもらい現地で境界のポイントについて同意を得たうえで測量をします。隣地の所有者が同意をしているのでトラブルのリスクが少なく、正式な測量図となります。隣地の所有者の印鑑証明書をつけて実印を押捺した『境界確認書』を同時に作成することで、今後売買や相続が発生し所有者がかわることがあっても有効に引き継ぐことが可能になります。

境界トラブルを解決するための5つ対策

境界のトラブルを解決するためには5つの段階があります。なるべく穏便にすませるためには、法律的な処理も大事ですが、普段の近隣関係がとても大事です。

1.話し合いで解決

隣地の人がお互いに現地で立ち合い境界を確認することがもっとも現実的で費用もかかりません。隣地の人とは長くいっしょにいることになるのでなるべく穏便にすませたいものです。この話し合いで解決するときには、公的な資料を準備したうえで、できれば土地家屋調査士に立ち会ってもらって、後日に紛争の種を残さないように気をつけましょう。

2.筆界特定制度

お互いの認識が異なるために境界線を定めることができない場合に、法務局に申請をして境界線を特定してもらうことができます。この筆界特定の場合は相手が立ち会ってくれなくても、行方不明で連絡が取れない場合でも可能です。法務局は当事者の話を聞いたうえで公的な資料に基づいて境界を特定しますが、この特定された境界に納得できなければ次の段階にすすみます。

3.裁判外紛争解決制度(土地家屋調査委会の筆界特定ADR)

隣接地の所有者がお互いに境界特定に前向きであれば裁判外紛争解決制度を利用することができます。裁判ではなく話し合いの場を、当事者だけではなく土地家屋調査士や弁護士といった公正な第三者と一緒に設ける制度です。

4.調停

話し合いの場を裁判所に移して行います。話し合いの仲立ちとして裁判所が選任した調停委員がお互いの意見を聞いて、公的な資料などをもとに境界を特定していきます。

5.境界確定訴訟

話し合いがどうしてもつかない場合に、裁判所の判断を仰ぐことになります。この境界確定訴訟は、一般の裁判手続きとは若干手続きが異なります。原告(訴える側の人)は請求の趣旨に「境界線の画定を求める」と記載すればよく具体的に境界線の存在を主張する必要がありません。また裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることができ、当事者の主張にかかわらず自由に境界線を画定することができます。また、たとえ境界線が不明であっても証明責任がないことを理由に請求を棄却することができません。

「杭を残して悔いを残さず」土地家屋調査士会の標語です。境界の問題は直接隣地の人とのトラブルです。なるべく近所の人とは仲良くしたいものです。

境界についての争いはなるべく軽いうちに、そして話し合いができるうちにすませておくことが、ことを荒立てない、子々孫々にトラブルの種を残さないための良策です。

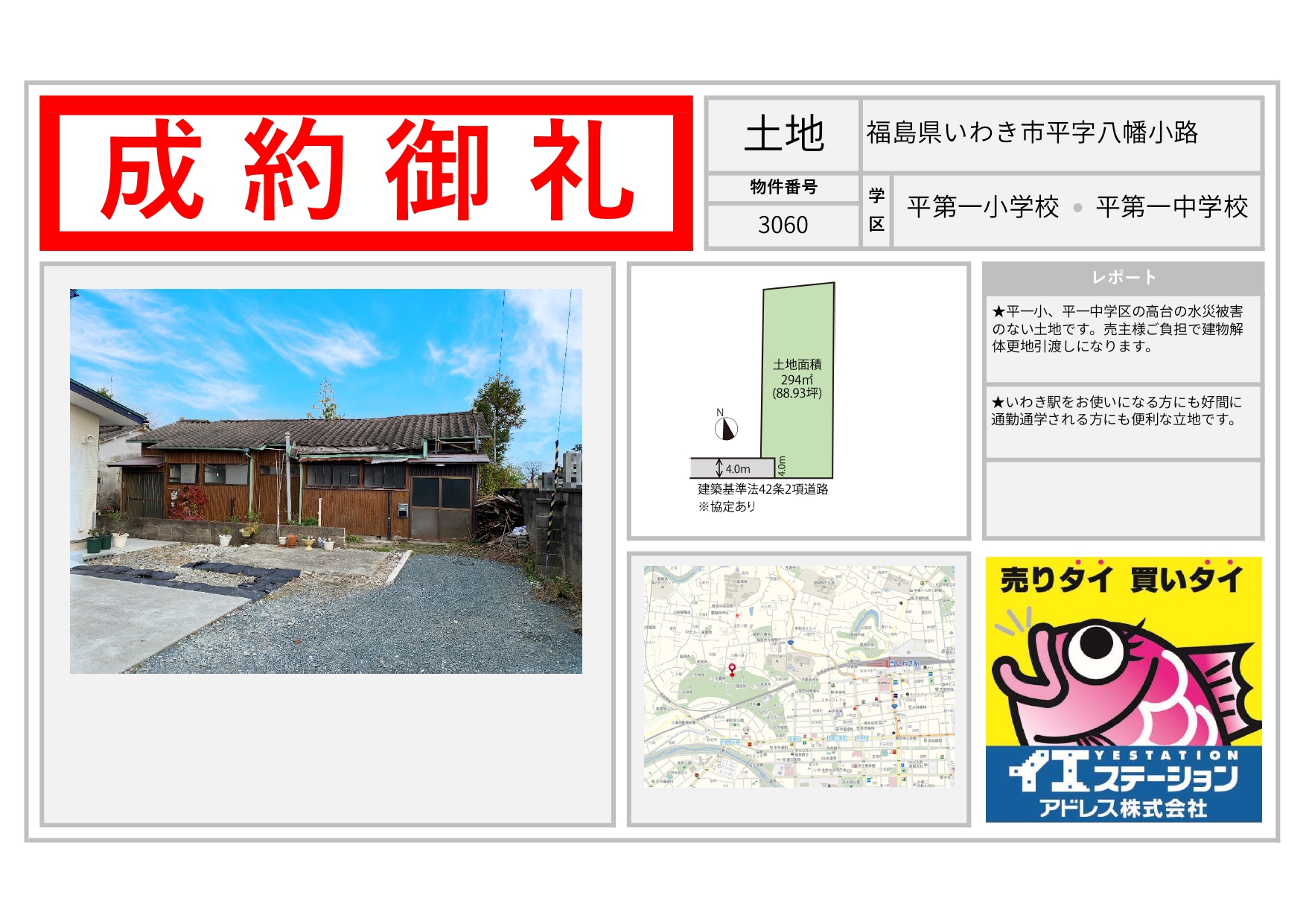

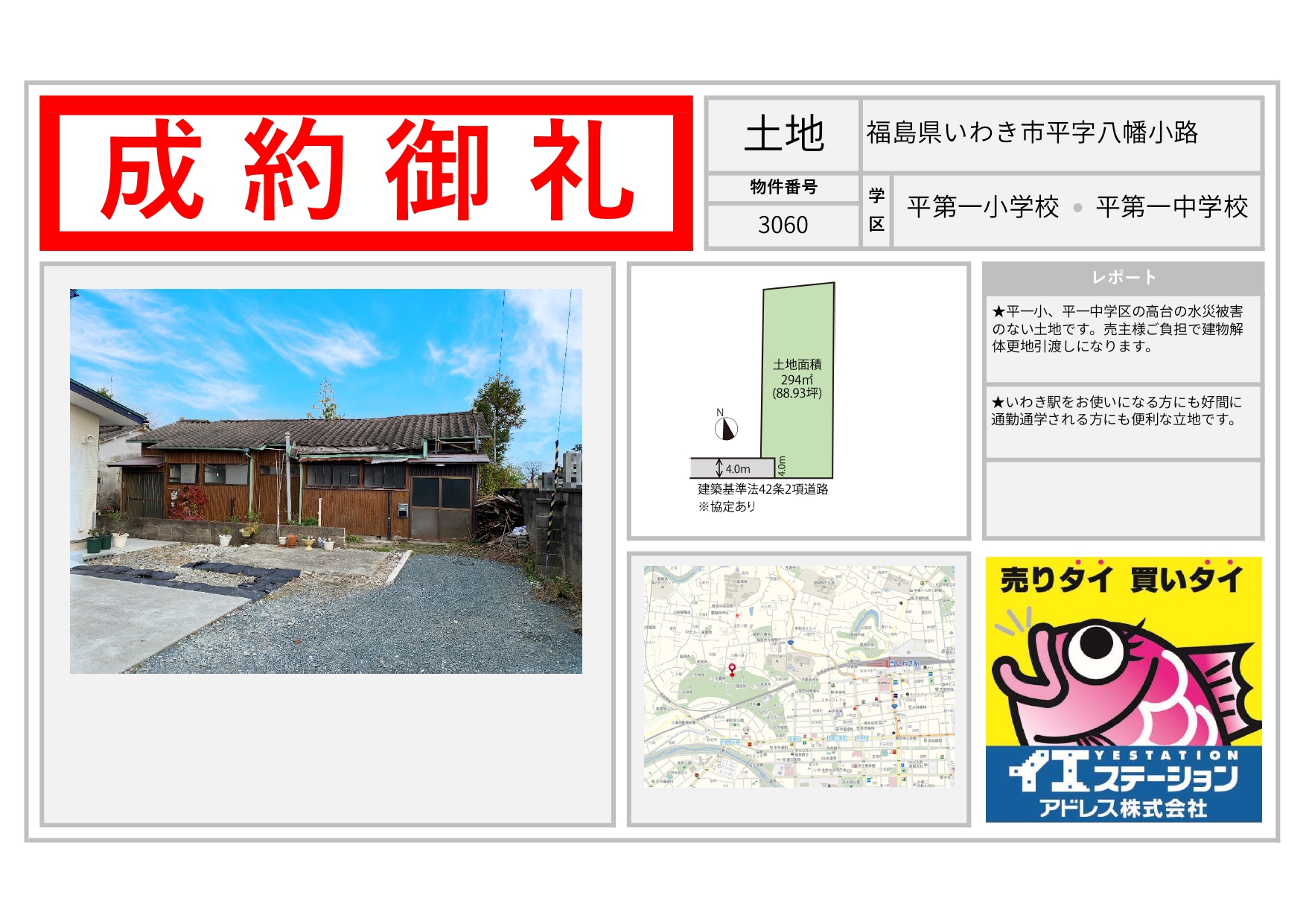

お客様の背景

売主様

氏名:M様

ご職業:土木関係

お住いの地域:福島県双葉郡楢葉町

ご相談地域:福島県いわき市平

問い合わせ方法:弊社の売却セミナー

買主様

氏名:S樣

ご職業:電気関係

お住いの地域:福島県いわき市

ご相談地域:福島県いわき市

問い合わせ方法:お電話、チラシ

ご相談内容

売主様

娘様が大学進学にあたって上京されたため、お住いになっていたマンションの一室を売却したい、ということでご相談を受けました。いつ頃売ったほうが良いのか、価格の設定はどうするかを迷われていたため、購入のしやすさと希望価格、どちらに重点を置くのか話し合いました。

買主様

お住まいになっていたマンションのお部屋が手狭になり、同じマンション内でより間取りの大きいお部屋をお探しでした。

ご提案した解決策

売主様

急ぎの売却ではなかったため、ご本人の納得がいく価格設定でゆっくり買い手を探すという方針で固まりました。

M樣が希望した高めの金額と相場に合わせて当社が提案した金額をすり合わせて、相場よりやや高めの価格設定で募集をかけました。近くのお部屋に住まれていた方が、M様が所有されていた広めの部屋に移動したいとすぐに申し込みが入りました。

部屋にはダイニングテーブル等の未使用家具やカーテンが置かれており、こちらから相談したところM樣がお譲りしてくださったため、買主様は大変喜ばれておりました。

買主様

同じマンション内での移動を希望されていたため、すぐにご連絡いたしました。希望通りの広いお部屋ということですぐにご決断いただき、M様のご厚意でいただいた未使用家具にも大変ご満足いただけました。

担当営業より

イエステーションいわき平店

荻野 湧輔

物件の売買というのは、金銭のやり取りや事務的な手続きが多いため、「何から始めればいいのか分からない」「不動産会社とのやり取りは緊張する」と思われているお客樣も多いのではないでしょうか。私たちはそのような不安を少しでもなくすことができるように、お客樣とのコミュニケーションを大切にしています。

スケジュール管理や事前準備を始め、どんな些細な疑問でもすぐに答えられるよう、密に連絡をとることを心がけています。「物件で選ばれるのではなく、人で選ばれるように」をモットーに、皆様が安心して物件を任せられるようにスタッフ一同尽力してまいりますので、お気軽にご相談ください。

この担当者がいる店舗情報

不動産の買取に向いているのはどんな物件?

不動産を売却したいときは、不動産会社に売却を依頼して広告などの販売活動をしてもらいますよね。このように販売活動をする売却方法を「仲介」とよんでいますが、不動産会社に直接不動産を買ってもらうことも可能です。

不動産の売却方法

不動産を売却する方法には大きく分けて仲介と買取の2つがあります。

仲介

一般に広く購入希望者を募るために、インターネット上や新聞広告・折り込みチラシなどで公告をし、販売活動を行ないます。購入希望者がいれば実際に不動産を確認する内覧などをして、購入希望者が不動産を気に入れば売買契約を行ない売買代金と引き換えに不動産を引き渡すといった流れになります。

仲介の依頼から引き渡しまでは早くて半年以上かかるのが一般的です。

買取

買取とは直接不動産会社が売りたい不動産を買い取ることを言います。不動産を引き渡し、売買代金を受け取る時期によって即時買取と買取保証の2通りの方法で買取が行なわれています。

即時買取

即時買取とは売買交渉がすみ次第に不動産会社が代金の支払をしてくれる売却方法です。

最短の業者はその日のうちに買取を決断してくれる会社もありますが、通常は3日~1週間程度は必要です。その間に不動産会社は登記簿の情報を調べたり現地を調査したりして査定を行ない、購入代金をきめます。

値段は問わないからなるべく早く不動産を現金化したい場合に向いています。

買取保証

買取保証の場合は、仲介による売却活動をしながら、それでも買い手がつかなかった場合には不動産会社が購入する約束をした売却方法です。高く売ることができるかもしれないから一度は一般に公募して売りに出してみたいけど、売却価格にはこだわっておらず、売却の手間もそんなに長くかけたくないような場合に向いている売却方法です。

また、買取保証があれば、売れないかもしれないという不安がありません。ある程度は高く売りたいけど、いつまでには売却したいと売却に期限がある場合に向いています。

仲介契約は専任媒介契約など3か月が一つの目安となっていますので、買取保証も3か月として期間を定めることが多いです。

買取のメリットとデメリット

不動産会社が直接買い取る場合の売主のメリットとデメリットを整理してみましょう。

買取のメリット

1.仲介手数料が不要

直接不動産会社が購入するので仲介業者が存在しません。そのため仲介手数料を支払う必要がありません。

2.すぐにお金が手に入る

販売活動を行わないで直接不動産会社が購入するので即断即決です。仲介による売却方法だといつ購入希望者が現れるかわかりません。

3.近所に知られずに売却できる

仲介のように販売活動を行わないので、公告したり内覧したりする必要がありません。そのため売却が終わるまで近所の人に売却が知られ、噂になるようなことがありません。

4.内覧の手間がかからない

仲介による販売活動をする場合は購入希望者がいるたびに内覧に対応しなければなりません。内覧希望があるたびに家の片づけをしたり掃除をしたりと、いろいろと気を使ってしまいますが、販売活動がないため購入希望者が不動産に立ち入り家の中の様子を見ることがありません。

5.契約不適合責任を負わない

契約不適合責任とは、売却した不動産に瑕疵があった場合に売主が責任をおわなければならないことを言います。責任の範囲は程度により、価格弁償から契約解除まで広く及びます。買取は不動産会社が購入者になるので、売主は契約不適合責任を免除することができます。

買取のデメリット

1.売却価格が安くなる

買取をした不動産を不動産会社はそのまま寝かせておくわけではなく、リフォームをしたりリノベーションをしたりした後一般の購入者をさがして販売します。

不動産会社は利益を確保するためこのようなリフォーム費用や利益分を差し引いて購入しますので、通常は最終消費者が購入する仲介による売却よりも売買代金が安くなります。

買取向きの物件は

一般的に売却がしにくい不動産が買取に向いているといえます。ただし、まったく売れる見込みがないような不動産だと、不動産会社でも買取をしてくれないことはあります。

買取に向いている物件は次のような条件の不動産です。

● すぐに現金化したい場合

買取のメリットはなんといっても現金化までのスピードが速いことです。

● 現金を手に入れたい時期や売却手続きを完了したいときが決まっている。

転勤などで遠くへ引っ越す場合は引渡しのために物件の住所へ帰って来なければなりません。

その手間をいやがる場合や住み替え予定で新しい住まいの予定が決まっているため売却の期限が決まっている場合などは、

はっきりと売却のメドが立つ買取が向いています。

● 仲介手数料を払いたくない

不動産会社が直接買い取る場合には仲介手数料はかかりません。

● 築年数が経った古い建物

古い建物だと目に見えない瑕疵があるため契約不適合責任を問われるおそれがあります。

またあまり古くなりすぎると購入希望者がみつかりにくくなります。相続した空き家なども仲介よりも買取に向いている物件です。

● 以前の耐震基準(1981年5月以前)のマンション

日本は地震が多く耐震性能を気にする人が多いことが理由です。

また、新しい耐震基準に適合していれば取得時の費用に軽減措置があり買主は優遇されるので新しい耐震基準のマンションが好まれます。

そのため以前の耐震基準のマンションだと仲介によって売却しても購入希望者がつきにくい傾向にあります。

● 不整形地

長方形や正方形でない旗竿地など有効に使えない部分がある土地の場合は簡単に購入希望者が見つからないことが多いです。

● 立地や環境が良くない物件

駅から遠いとか商業施設から遠い場合、また近くに墓地があったり産業廃棄物処理施設があったりすると売却しにくいことが多いです。

また災害警戒区域の場合も買い手が敬遠するので売却が難しい物件です。

接面している道路があまり狭いと車の出し入れに困りますし、対向車がいればすれ違いにも気を使うので、やはり売却しにくい物件です。

● 売却していることを他人に知られたくない

売却していることを近所の人に知られたくない事情がある場合があります。

その場合は広告活動や内覧など他人が知る機会がない買取が向いています。

● 仲介で販売に出しているが1年経っても売れない物件

1年経っても売れない場合は見切りをつけた方がよいことが多いです。

● 家の状態が悪くリフォームをしなければ売却できない物件

壁や床など内装の状態が悪かったり、雨漏りがしていたりする物件はリフォームをしないと購入希望者がなかなかみつかりません。

リフォームをする場合は必要なリフォーム費用を不動産の売却代金に上乗せして売却できることは少なく

そのままの状態で買い取ってもらった方が有利なことが多いです。

● 事故物件の場合

事件や自殺があった事故物件は売却する際に告示義務があります。事故物件の場合は購入希望者があまりいないので売却が難しいのです。

仲介向きの物件は?

通常は仲介の方が買取よりも高く売却できます。そのためなるべく高く売りたい人、高く売れる物件をもっている場合は買取ではなく、仲介が向いています。

次のような条件の物件は仲介によって広く購入希望者を募ると満足がいく売却ができます。

● 売却金額をさげたくない

● なるべく高く売却したい

● 売却を急いでいないので時間がかかってもよい

● 築浅の建物

● 立地がよい不動産

不動産を売却する機会は、人生にそう多くはありません。そのため初めてのことが多くてとまどってしまうこともあると思います。

不動産売却を検討するときは、まず始めに不動産会社に査定を依頼することから始めてください。そして、自分自身でもだいたいの相場を把握してください。そうすることによって、売却しようとする不動産の価値がみえてきます。

そのうえで、売却するための理由や目的にあった売却方法を選択しましょう。

ローン残債のある住宅を売却する方法

相続登記が義務化!?違反すれば過料も!!

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、かねてより準備を進めておりましたホームページのリニューアルが完了し、公開する運びと相成りました。

この度のリニューアルでは、「使いやすさ」と「見やすさ」の向上を目指し利便性を高めることを目標といたしました。

今後とも皆様へのサービス向上のため、更なる情報の充実を図ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。